Der Schweizerische Bundesstaat feiert dieses Jahr seinen 175. Geburtstag. Seine Entstehung war mit vielfältigen innenpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, zum Teil aber auch glücklichen Umständen verknüpft und lässt sich nur im gesamteuropäischen Zusammenhang des frühen 19. Jahrhunderts verstehen.

«Im Hochland fiel der erste Schuss»

Die Gründung des Bundesstaats beendete ein halbes Jahrhundert von Umbrüchen. Im Jahre 1798 war die auf einem komplizierten Bündnisgeflecht von Ständen mit unterschiedlichen politischen Systemen beruhende Alte Eidgenossenschaft zusammengebrochen und hatte zunächst einem parlamentarischen Einheitsstaat nach dem Vorbild der französischen Direktorialverfassung von 1795 mit bürgerlichen Freiheitsrechten, Aufhebung der Untertanengebiete und Herabstufung der Kantone zu Verwaltungseinheiten Platz gemacht. Dessen Verfassung begann mit den Worten: «La République helvétique est une et indivisible.» Die Helvetische Republik versank aber bereits nach kurzer Zeit in Parteikämpfe, Staatsstreiche und Rebellionen und wurde 1803 durch einen von Napoleon oktroyierten Staatenbund ersetzt. Der Untergang des Kaisers der Franzosen 1814/15 brachte in der Schweiz das Ende dieser sogenannten Mediationszeit. In verschiedenen Kantonen kehrte das Patriziat an die Macht zurück, alte Rechtsungleichheiten wurden zum Teil wiederhergestellt und die Verfassungen vieler Kantone erhielten eine strenge Beschränkung des Wahlrechts auf die Vermögenden und ein Übergewicht der Exekutive. Im Bundesvertrag von 1815 war die Zentralgewalt aus Tagsatzung und dem zwischen Zürich, Bern und Luzern rotierenden Vorort noch schwächer als in der Mediation.

In der Folgezeit wurden die als Opposition zur restaurativen Ordnung des Wiener Kongresses von 1814/15 in Europa um sich greifenden liberalen und nationalen Ideen nicht zuletzt unter dem Einfluss von Exilanten auch in der Eidgenossenschaft wichtig und wirkten auf das aufstrebende Wirtschafts- und Bildungsbürgertum sowie die ländliche Oberschicht. Verschiedene gesamteidgenössische Vereinigungen von Studenten, Wissenschaftlern, Schützen oder Turnern, die zwischen 1815 und den 1830er-Jahren entstanden, schufen eine gesamtschweizerische politische Öffentlichkeit. Auch das sich entfaltende Pressewesen trug dazu bei. So formierten sich im europäischen Revolutionsjahr 1830 in verschiedenen Kantonen oppositionelle Bewegungen. In Frankreich stürzte in jenem Jahr die Julirevolution die Restaurationsmonarchie Karls X. und ersetzte sie durch ein zunächst etwas liberaleres Königtum unter dem «Bürgerkönig» Louis-Philippe von Orléans. Daraufhin regten sich auch in anderen Regionen liberale Kräfte. Mit französischer und britischer Unterstützung spaltete sich Belgien von den Vereinigten Niederlanden ab und wurde zu einer liberalen konstitutionellen Monarchie. Einige Staaten des Deutschen Bundes erliessen neue Verfassungen, die jedoch im landständischen Rahmen blieben. Andernorts waren die gegen die restaurative Ordnung gerichteten Kräfte weniger erfolgreich. Erhebungen in Italien scheiterten ebenso wie der grosse Novemberaufstand in Kongresspolen gegen die Herrschaft des russländischen Zaren.

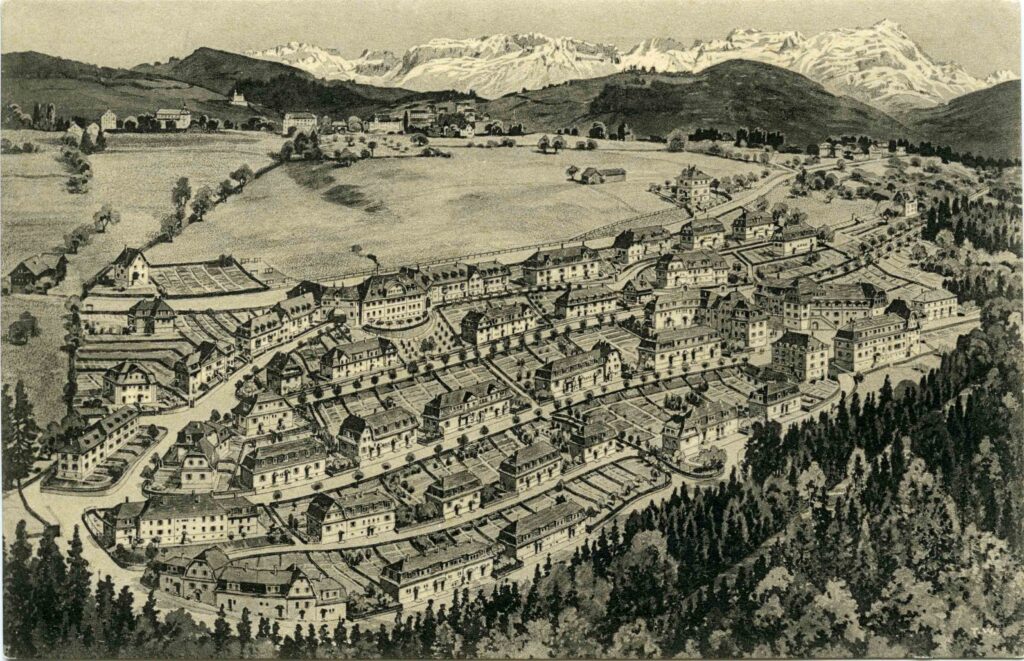

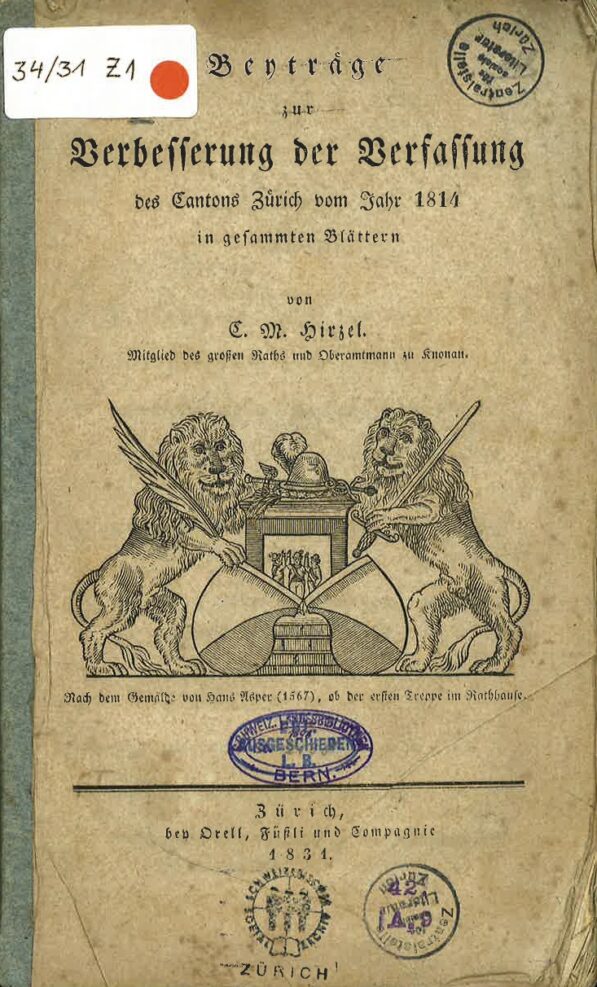

In der Eidgenossenschaft erfolgten 1830/31 in den Kantonen Tessin, Thurgau, Aargau, Luzern, Zürich, St. Gallen, Fribourg, Waadt, Solothurn, Bern und Schaffhausen nach Massenpetitionen und Volksversammlungen liberale Verfassungsänderungen, welche die alten Eliten entmachteten und das Wahlrecht auf breitere Schichten der männlichen Bürgerschaft ausdehnten (allerdings zum Teil einen gemässigten Zensus vorsahen und Juden, Armengenössige sowie häufig Knechte und Gesellen weiterhin von den politischen Rechten ausschlossen). In Zürich beruhten die an der Volksversammlung in Uster vom 22. November 1830 verabschiedeten Forderungen wesentlich auf dem «Küsnachter Memorial» des hessischen Flüchtlings Ludwig Snell. In Basel führten die Bemühungen um eine Verfassungsreform, welche die politische Benachteiligung der Landschaft beseitigen sollte, 1833 zur Trennung in zwei Halbkantone. Die sogenannt «regenerierten» Kantone führten parlamentarische Systeme mit Gewaltenteilung und direkten Wahlen sowie Presse-, Handels- und Gewerbefreiheit ein und bauten ein staatliches Bildungssystem mit obligatorischer und unentgeltlicher Volksschule, Kantonsschule, Lehrerseminar sowie (in Zürich und Bern) Hochschule auf.

Gleichzeitig setzten Bestrebungen zu einer Revision der Bundesordnung ein. Einen vom italienischen Juristen und Ökonomen Pellegrino Rossi (der dann Ende 1848 während der revolutionären Wirren in Rom ermordet werden sollte) ausgearbeiteten Tagsatzungsentwurf für eine leichte Stärkung der Bundesbehörden lehnte 1833 die Mehrheit der Kantone aber ab. Ab Ende der 1830er-Jahre polarisierte sich die politische Landschaft mehr und mehr. 1839 setzten in Zürich Reformiert-Konservative mit Hilfe bewaffneter Bauern die liberale Regierung ab und begründeten damit die internationale Karriere des Dialektbegriffs «Putsch», während im Tessin die Liberalen die katholisch-konservative Regierung stürzten. Auch wurden die Konflikte zunehmend von konfessionellen Gegensätzen überlagert. Der radikale Flügel des Liberalismus richtete sich mit seinem Antiklerikalismus besonders gegen die katholische Kirche. 1841 führten demokratische Verfassungsreformen im Aargau zu einer Mehrheit der Liberalen und Radikalen im Grossen Rat, in Luzern dagegen zu einem Sieg der Katholisch-Konservativen. Die von der radikal-liberalen Mehrheit im Aargau verfügte Aufhebung von acht Klöstern zog eine langwierige Auseinandersetzung nach sich. In Genf gab es 1841 und 1846 Revolutionen unter dem Anführer der Radicaux James Fazy. Im Wallis erfolgte 1843 ein konservativer Umschwung, welcher bürgerkriegsähnliche Unruhen nach sich zog. 1844 berief die Luzerner Regierung die Jesuiten an die höheren Schulen, was zu heftiger Kritik führte, galt der Jesuitenorden doch als Inbegriff der Reaktion. 1844/45 unternahmen Radikale zwei gescheiterte Freischarenzüge nach Luzern. Der zweite Zug wurde vom späteren Berner Regierungsrat, Tagsatzungspräsidenten und Bundesrat Ulrich Ochsenbein angeführt. Unter den Teilnehmern befand sich Gottfried Keller.

In der Waadt kam es im Februar 1845 zu einer Revolution gegen die liberalkonservative Regierung. Im neu gewählten Verfassunggebenden Grossen Rat gaben die Radicaux den Ton an. Sie bewahrten die Freiheitsrechte aus der Regenerationsverfassung und erweiterten die direktdemokratischen Instrumente, waren hingegen bezüglich der Verwirklichung des von Rousseau inspirierten Gleichheitsgedankens und der Einführung sozialer Rechte («garanties sociales») gespalten. Der radikale Führer und spätere Bundesrat Henri Druey, der das frühindustrielle Elend britischer Grossstädte aus eigener Anschauung kannte, kritisierte in den Ratsdebatten sowohl die markwirtschaftliche Nationalökonomie von Adam Smith und Jean-Baptiste Say als auch den französischen Frühsozialismus als je zu einseitig und empfahl einen Mittelweg zwischen Individualismus und Sozialismus. Seine Bemühungen, das Recht auf Arbeit in der Verfassung zu verankern und «Nationalwerkstätten» einzurichten, scheiterten aber deutlich. Die Debatten über soziale Rechte nahmen Konflikte vorweg, die dann die 48er-Revolution in Frankreich entscheidend prägen sollten. In Zürich gelangten wieder die Liberalen an die Macht, zu deren Anführer rasch der junge Alfred Escher aufstieg. Ebenfalls 1845 wurde der Luzerner Grossbauer und Ratsherr Joseph Leu von Ebersol, Anführer des konservativen Umschwungs von 1841, von einem radikalen Bauern «gemeuchelt».

In der Folge schlossen sich Ende 1845 die katholisch-konservativ regierten Kantone Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Luzern, Zug, Fribourg und Wallis zu einem Sonderbund mit eigenem, gegen den Bundesvertrag verstossenden Kriegsrat unter dem Präsidium des Luzerner Regierungsrats Constantin Siegwart-Müller zusammen. Nachdem in Bern, Genf und St. Gallen die Radikalen an die Macht gelangt waren, bestand 1847 eine radikal-liberale Tagsatzungsmehrheit, welche die Auflösung des Sonderbunds, die Entfernung der Jesuiten aus der Schweiz und die Einleitung einer Revision des Bundesvertrags von 1815 beschloss. Daraufhin mobilisierte der Kriegsrat des Sonderbunds die kantonalen Milizen und eröffnete am 3. November 1847 Feindseligkeiten mit einem Angriff auf das Tessin. Ziel war, die liberale Tessiner Regierung zu stürzen und Nachschubwege aus der österreichisch beherrschten Lombardei zu schaffen. Alle liberal-radikalen Kantone, unabhängig ob reformiert oder katholisch, unterstützten ein militärisches Vorgehen gegen den Sonderbund. Hingegen blieben die reformiert-konservativen Kantone Basel-Stadt und Neuchâtel sowie das katholisch-konservative Appenzell-Innerrhoden neutral.

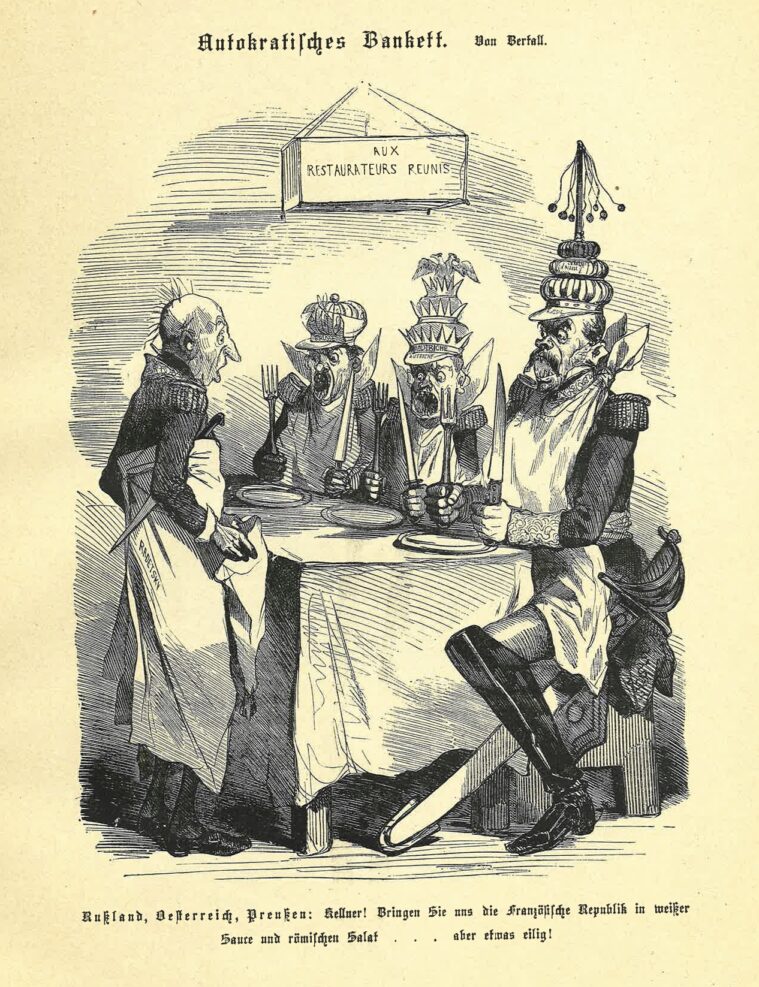

Die konservativen Grossmächte, die schon Regeneration und Freischarenzüge mit Unbehagen beobachtet hatten, verfolgten die Entwicklung in der Schweiz missbilligend. Ihres Erachtens war die von ihnen auf dem Wiener Kongress unterzeichnete Garantie der Schweizer Neutralität und Unverletzbarkeit des Territoriums an die Staatsform des lockeren Staatenbundes geknüpft und sie nahmen sich das Recht heraus, gegen jede Veränderung zu intervenieren. Bereits im Sommer 1847 skizzierte die russländische Diplomatie die Idee, nach militärischer Machtdemonstration eine Vermittlungskonferenz durchzuführen, die unter Aufsicht der Grossmächte eine Revision des Bundesvertrags erarbeiten sollte. Der König von Preussen schrieb von einer «Seuche des Radikalismus, d. h. einer Sekte, welche wissentlich vom Christentum, von Gott, von jedem Rechte, das besteht, von göttlichen und menschlichen Gesetzen abgefallen» sei und nach einem Sieg in der Schweiz ganz Europa gefährden würde. Mit der Zuspitzung der Lage befürchteten Preussen, Österreich und Frankreich bei einem Sieg der Liberalen den Auftrieb oppositioneller Kräfte in den eigenen Ländern und stellten dem Sonderbund finanzielle und waffenmässige Unterstützung in Aussicht. Allein aus Österreich kamen 100’000 Gulden. 3’000 für den Sonderbund bestimmte Gewehre aus Mailand wurden dagegen in Lugano abgefangen. Auch zog Österreich in Vorarlberg Truppen zusammen. Eine gemeinsame Aktion der fünf europäischen Grossmächte gegen die Schweiz wurde aber von der britischen Diplomatie unter dem liberalen Aussenminister Lord Palmerston hinausgezögert.

Der Sonderbund ersuchte Österreich auch um Entsendung eines Generals für das Kommando seiner Truppen. Metternich schlug den Fürsten Friedrich Karl zu Schwarzenberg vor, der zwar ablehnte, jedoch privat beim Sonderbundüberfall auf Airolo sowie als Adjutant des Oberkommandierenden Johann Ulrich von Salis-Soglio an den entscheidenden Gefechten von Gisikon und Meierskappel teilnahm. Die eidgenössischen Truppen unter dem Kommando des gemässigt konservativen Genfers Guillaume Henri Dufour, der Angebote von Exilanten zum Eintritt in die Armee ablehnte und eine den Gegner schonende Kriegführung anordnete, errangen rasch die Oberhand. Bis Ende November kapitulierten sämtliche Sonderbundkantone. Deren Kriegsrat löste sich panikartig auf und die meisten Sonderbundführer setzten sich ins Ausland ab. Mit 93 gefallenen und 510 verwundeten Soldaten war der Sonderbundskrieg der wohl unblutigste Bürgerkrieg der modernen Geschichte – am anderen Ende der Skala rangiert der vier Jahre später in China ausgebrochene Bürgerkrieg zwischen Taiping-Bewegung und Quing-Dynastie mit 20 bis 30 Millionen Todesopfern.

Die Niederlage des Sonderbunds rief ein internationales Echo hervor. Während und nach dem Krieg gingen bei der Tagsatzung zahlreiche Unterstützungs- und Gratulationsschreiben von demokratischen Vereinen aus verschiedenen europäischen Ländern ein. Auf der anderen Seite unterbreiteten die konservativen Grossmächte noch am 30. November 1847 ein Vermittlungsangebot, das die siegreiche Tagsatzung zurückwies. Daraufhin drohten Österreich, Frankreich, Preussen und Russland am 18. Januar 1848 mit einer Interventionsnote. Die Tagsatzung antwortete Mitte Februar selbstbewusst und verwahrte sich gegen jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Eidgenossenschaft. Die kurz darauf ausbrechenden Revolutionen in Frankreich, Preussen und Österreich verhinderten dann eine Aktion der Grossmächte gegen die Schweiz.

Am 25. Februar 1848 jubelte der oppositionelle deutsche Dichter Ferdinand Freiligrath, der 1845/46 bei Rapperswil gelebt hatte, von London aus:

«Im Hochland fiel der erste Schuss

Im Hochland wider die Pfaffen!

Da kam, die fallen wird und muss,

Ja die Lawine kam in Schuss –

Drei Länder in den Waffen!

Schon kann die Schweiz vom Siegen ruhn:

Das Urgebirg und die Nagelfluhn

Zittern vor Lust bis zum Kerne!

Drauf ging der Tanz in Welschland los –

Die Scyllen und Charybden,

Vesuv und Aetna brachen los:

Ausbruch auf Ausbruch, Stoss auf Stoss!

– «Sehr bedenklich, Euer Liebden!»

Also schallt’s von Berlin nach Wien,

Und von Wien zurück wieder nach Berlin –

Sogar den Nickel graut es!»

Vom «Völkerfrühling» zur Konterrevolution

1848 erschütterte eine Revolutionswelle Europa, die diejenige von 1830 weit in den Schatten stellte. In Frankreich stürzte am 23. Februar die Monarchie. An ihre Stelle trat die kurzlebige Zweite Republik. Im März kam es in den einzelnen Staaten des Deutschen Bundes zu Revolutionen, die die Fürsten zur Einsetzung liberaler Regierungen zwangen. Daraufhin fanden Wahlen zu einer Nationalversammlung statt, die ab Mai in der Frankfurter Paulskirche die Verfassung für einen deutschen Nationalstaat auf konstitutionell-liberaler Grundlage erarbeitete. In Dänemark brachte die Märzrevolution den Übergang von der absoluten zur konstitutionellen Monarchie. Im preussisch beherrschten Teil Polens kam es zu einem grossen Aufstand. In der Habsburgermonarchie gab es nebst Rebellionen in Wien Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegungen in diversen Reichsteilen. Auch verschiedene Herrschaftsgebiete in Italien wurden von Aufständen erschüttert, ebenso in der «rumänischen Revolution» die unter osmanischer Oberhoheit stehenden Donaufürstentümer Moldau und Walachei. Der niederländische König gewährte angesichts der revolutionären Unruhen in verschiedenen anderen Ländern eine liberale Verfassungsreform, die den Übergang zur parlamentarischen (aber noch nicht demokratischen) Monarchie brachte und die Glaubensfreiheit einführte.

All diesen Rebellionen lag ein Ursachenbündel von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren zugrunde. Der rasche wirtschaftliche und technische Wandel seit dem Wiener Kongress und die sich herausbildende Industriegesellschaft liessen die auf den vorrevolutionären Eliten beruhende Restaurationsordnung zunehmend anachronistisch erscheinen. Das sich entwickelnde Zeitungswesen verbreitete trotz Zensur grenzüberschreitend die gegen die monarchisch-aristokratische Ordnung gerichteten Ideen des Liberalismus, Nationalismus, Republikanismus, Sozialismus und der Volkssouveränität und Völkerverbrüderung. Hinzu kam in den Jahren vor 1848 eine Serie von Wirtschaftskrisen, Missernten und Hungernöten – sowie der Sieg der Schweizer Liberalen und Radikalen im Sonderbundskrieg.

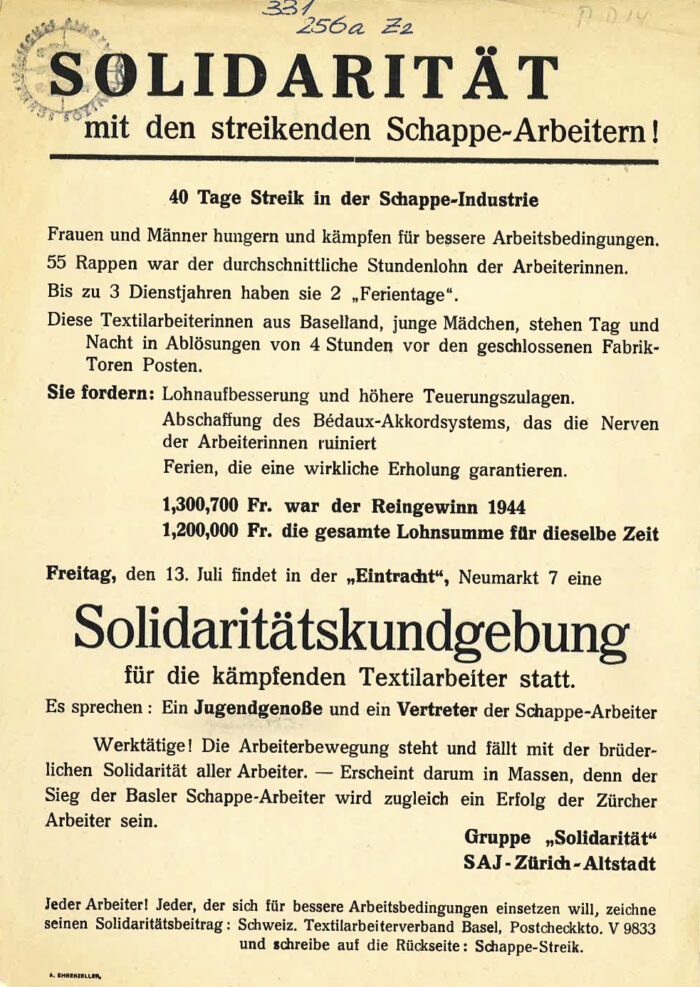

Neben den liberalen und nationalen Bewegungen des Bürgertums traten in den 48er-Revolutionen auch radikaldemokratische und sozialistische Kräfte aus der Intelligenz und den unteren Mittelschichten sowie erstmals in nennenswertem Ausmass die Arbeiterschaft auf dem politischen Parkett in Erscheinung. Wenige Tage vor Ausbruch der Revolution in Paris erschien das von Karl Marx und Friedrich Engels im Auftrag des «Bundes der Kommunisten» verfasste und im Entwurf praktisch gleichzeitig mit dem Ende des Sonderbundskrieges fertiggestellte «Manifest der Kommunistischen Partei» im Druck. Es legte nicht nur die Grundzüge der Geschichtsauffassung des marxistischen Sozialismus dar, sondern rief auch zu einem breiten Bündnis mit den fortschrittlichen Kräften des demokratischen Bürgertums und der verschiedenen sozialistischen Richtungen auf. In der Schweiz zu unterstützen seien dabei «die Radikalen, ohne zu verkennen, daß diese Partei aus widersprechenden Elementen besteht, theils aus demokratischen Socialisten im französischen Sinn, theils aus radikalen Bourgeois.»

In Paris kämpften im Februar aufständische Arbeiter:innen und Bürger:innen gemeinsam auf den Barrikaden gegen die königlichen Truppen. In der neuen provisorischen Regierung, die das Recht auf Arbeit proklamierte, wurde der Sozialist Louis Blanc Arbeitsminister. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung Ende April errangen dann aber gemässigte Republikaner und Konservative einen deutlichen Sieg, während die demokratisch-sozialistische und radikalrepublikanische Linke schlecht abschnitt. Als eine der ersten Amtshandlungen schaffte die Nationalversammlung auf Antrag von Victor Schœlcher die Sklaverei in den französischen Kolonien ab. Als die Regierung die Schliessung der «Ateliers nationaux» anordnete, die mit Beschäftigungsprogrammen viele Arbeitslose in Lohn und Brot gehalten hatten, kam es Ende Juni zu einem Aufstand der Pariser Arbeiterschaft, den Armee und Nationalgarde niederschlugen. Tausende Aufständische wurden getötet, noch mehr verhaftet und teilweise in die Kolonien deportiert. Louis Blanc musste bis 1870 ins Exil gehen.

Auf der Liste der 270 Gefallenen des Berliner Aufstandes vom 18./19. März 1848 waren 180 Handwerksgesellen, Arbeiter oder Handwerkslehrlinge. Im Spätsommer 1848 gründeten Handwerksgesellen und Industriearbeiter auf einem Kongress in Berlin als erste deutschlandweite Arbeiterorganisation die «Allgemeine Arbeiterverbrüderung», die mehr als 170 Arbeitervereine mit insgesamt 15’000 Mitgliedern umfasste und das Werk der Frankfurter Nationalversammlung unterstützte.

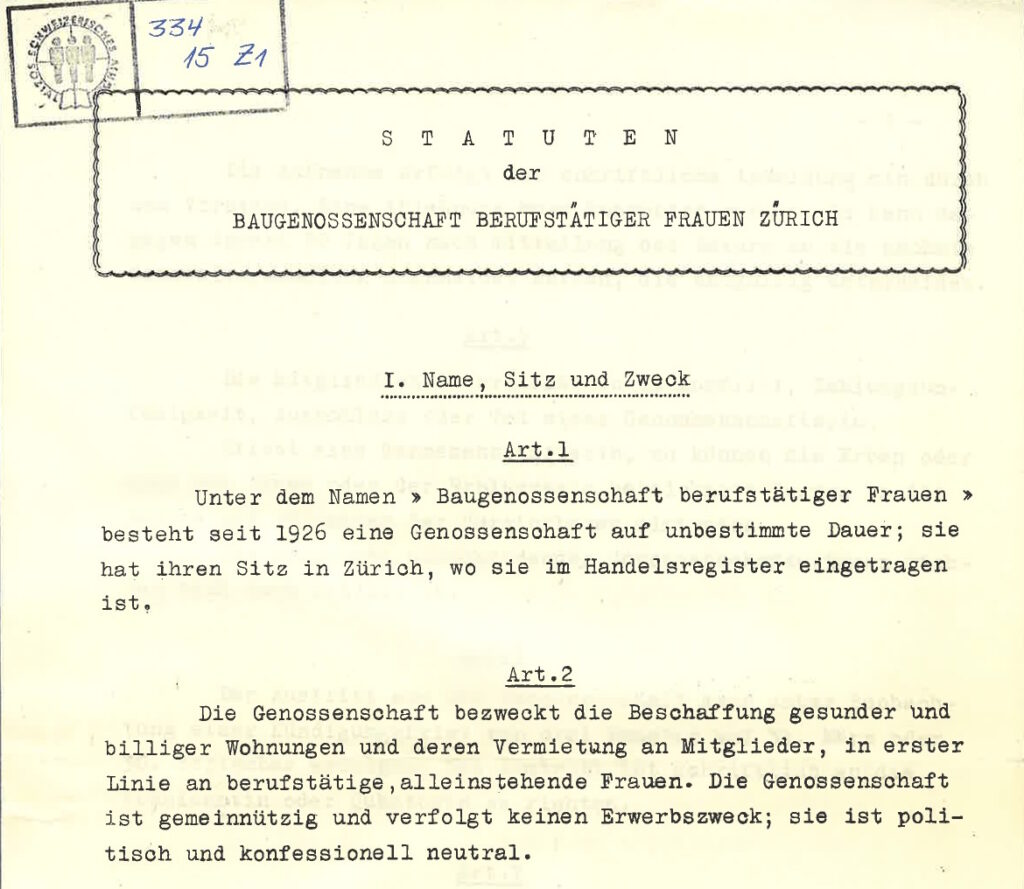

Die 48er-Revolutionen waren keine rein männliche Angelegenheit. Aus verschiedenen Städten ist die Beteiligung von bürgerlichen Frauen und Arbeiterinnen an Strassenkämpfen überliefert, etwa beim Barrikadenbau, als Wachen oder beim Transport von Wurfgeschossen in die höheren Etagen von Häusern. Auf der Liste der Toten des Berliner Märzaufstandes finden sich elf weibliche Namen. Darüber hinaus publizierten Frauen in den zahlreich entstehenden Revolutionszeitungen – einige wurden gar Herausgeberinnen eigener Zeitschriften. Auch entstanden in Deutschland 1848 verschiedene Frauenvereine, die als Vorläufer der sich wenige Jahrzehnte danach formierenden Frauenrechtsbewegung gelten. Von der institutionellen Politik blieben Frauen dagegen ausgeschlossen. Immerhin gab es in der Paulskirche eine «Damengalerie», die es Frauen ermöglichte, die Verhandlungen der wegen der Dominanz des liberalen Bildungsbürgertums als «Professorenparlament» charakterisierten Nationalversammlung mitzuverfolgen.

Einige Frauen beteiligten sich sogar an den militärischen Revolutionskämpfen: Amalie Struve war im April 1848 beim radikaldemokratischen «Heckerzug» in Baden dabei und versuchte dann nach zwischenzeitlichem Exil in Basel im September zusammen mit ihrem Mann beim «Struve-Putsch» in Lörrach eine Republik auszurufen. Anschliessend verbrachte sie 205 Tage in Einzelhaft in Freiburg. Von Mai bis Juli 1849 beteiligte sie sich an einem neuerlichen Aufstand in Baden und bemühte sich besonders um die Mobilisierung von Frauen. Anschliessend emigrierte sie mit ihrem Mann in die USA und engagierte sich bis zu ihrem frühen Tod in New York für Frauenrechte. Auch Emma Herwegh beteiligte sich am «Heckerzug». Ihr Gatte, der sozialistische Dichter Georg Herwegh, der 1843 aus Zürich ausgewiesen worden war, hatte beim Ausbruch der 48er-Revolution aus deutschen Exilanten in Paris ein «Republikanisches Komitee» sowie die «Deutsche Demokratische Legion» aufgestellt, die auf Vermittlung von Emma am badischen Aufstand teilnahm. Nach dessen Niederschlagung flohen die Herweghs in die Schweiz und lebten von 1851 bis 1866 in Zürich. Obwohl sie in der Folge nach Süddeutschland zurückkehren konnten, wurde Georg Herwegh bei seinem Tod 1875 wunschgemäss in «republikanischer Erde» in Liestal bestattet, wo 1904 auch seine Gattin ihre letzte Ruhestätte fand.

Der liberale Umschwung von 1830 führte im Kanton Zürich zu einer grundlegenden Verfassungsrevision (SozArch 34/31-Z1)

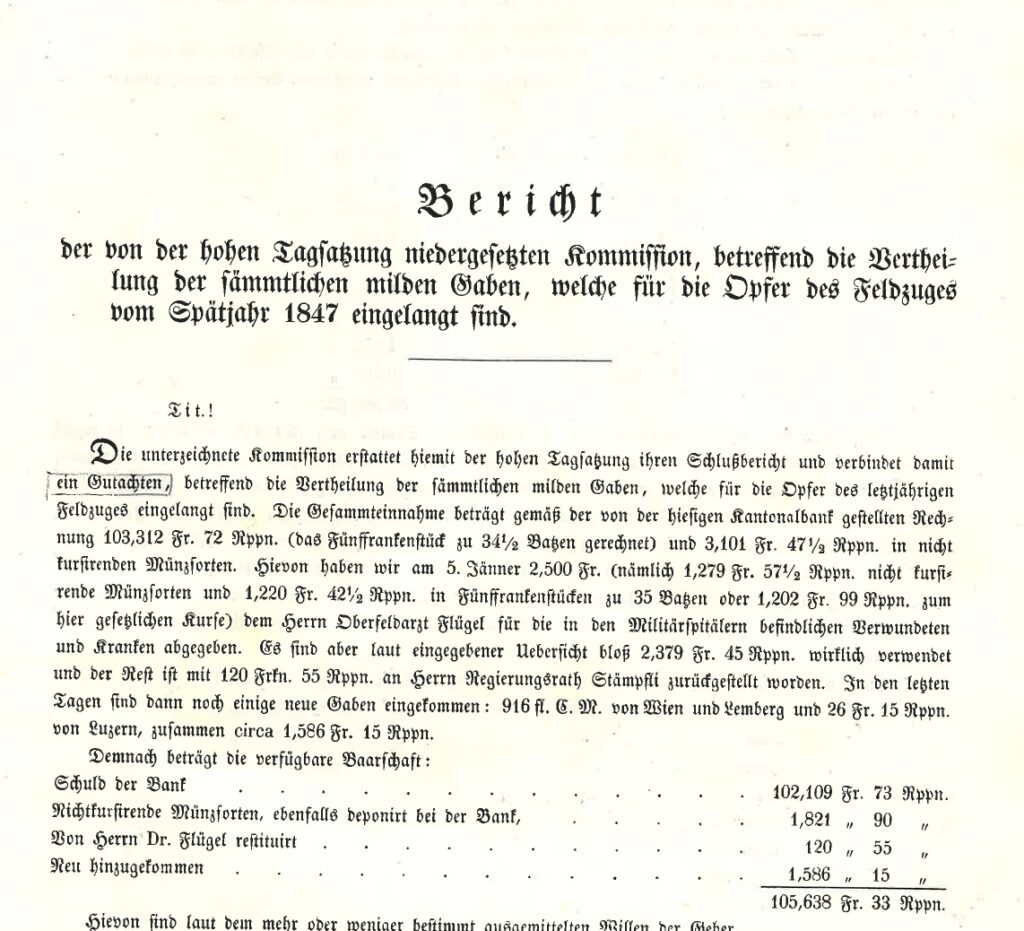

Spendenkampagne zugunsten der Opfer des Sonderbundskrieges (SozArch R 662)

Der Sonderbundskrieg in der Deutung des Arbeiterarztes Fritz Brupbacher (SozArch 335/78-9)

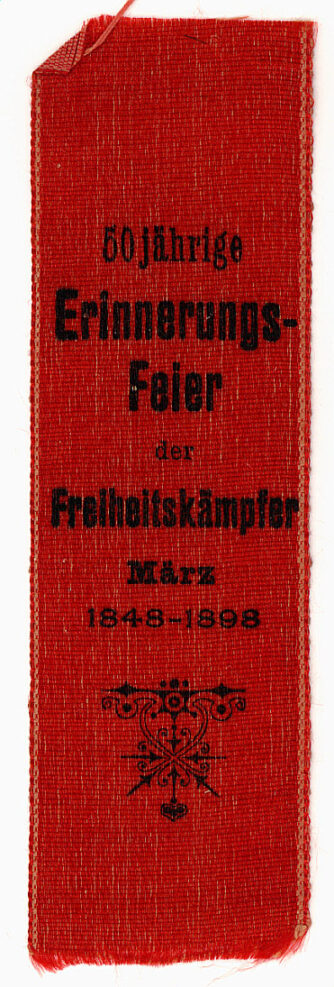

Gedenken an die Gefallenen der deutschen März-Aufstände (SozArch F Ob-0001-440)

Louis Blanc, Arbeitsminister der provisorischen Regierung Frankreichs (Urheber:in unbekannt/SozArch F Fb-0011-047)

Georg-Herwegh-Denkmal in Liestal (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F Fb-0009-033)

Mathilde Franziska Anneke betätigte sich 1847/48 zusammen mit ihrem Gatten Fritz im Kölner Arbeiterverein, lernte Marx, Engels, Freiligrath, Herwegh und Ferdinand Lassalle kennen und gab nach der Verhaftung ihres Mannes im Juli 1848 für kurze Zeit eine «Frauenzeitung» heraus. Im Frühjahr 1849 diente sie in der revolutionären Pfälzischen Volkswehr im badisch-pfälzischen Feldzug als Ordonnanzoffizierin ihres Mannes. Nach dem Scheitern des Aufstandes flüchtete das Ehepaar nach Zürich und emigrierte dann in die USA, wo sich Anneke als Frauenrechtlerin, Vorkämpferin für Mädchenbildung und Aktivistin gegen die Sklaverei betätigte. Nach der Trennung von ihrem Mann lebte sie 1860 bis 1865 zusammen mit ihrer Partnerin, der amerikanischen Sklavereigegnerin Mary Booth, und drei ihrer Kinder in Zürich und betätigte sich journalistisch und literarisch.

Bereits im Sommer 1848 hatte der «Völkerfrühling» seinen Zenit überschritten. In Frankreich ernannte die Nationalversammlung nach dem Juniaufstand General Louis-Eugène Cavaignac, der die blutige Niederschlagung der Rebellion geleitet hatte, zum Ministerpräsidenten. Cavaignac galt auch für die Präsidentschaftswahl im Dezember als Favorit, unterlag aber Louis-Napoléon Bonaparte, der von nostalgischen Gefühlen für seinen kaiserlichen Onkel zehrte und mit populistischen Versprechen an die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen einen Erdrutschsieg errang. Nach dem Sturz Napoleons I. hatte sein Neffe bis Ende der 1830er-Jahre im Schweizer Exil auf Schloss Arenenberg gelebt, das Schweizer Bürgerrecht erworben und unter Dufour die Offiziersschule absolviert. 1836 und 1840 unternahm er Putschversuche gegen die französische Regierung. Als Präsident der Zweiten Republik putschte er dann 1851, kurz vor Ende seiner Amtszeit, ein drittes Mal, führte nach dem Vorbild seines Onkels durch eine manipulierte Volksabstimmung eine Verfassung ein, die ihm diktatorische Vollmachten gewährte, und liess sich im Folgejahr als «Napoleon III.» zum Kaiser krönen.

Die Niederschlagung des Pariser Juniaufstands war auch in anderen Ländern das Signal zur Konterrevolution. Nachdem bereits im Frühjahr und Sommer 1848 preussische Truppen den polnischen und österreichische Truppen den Prager Aufstand unterdrückt hatten, erfolgte im Oktober die blutige Niederschlagung einer Rebellion in Wien. Als die Frankfurter Nationalversammlung im März 1849 einen Verfassungsentwurf vorlegte, der eine kleindeutsche konstitutionelle Monarchie (ohne Österreich) vorsah, lehnte der preussische König Friedrich Wilhelm IV. die ihm angetragene Kaiserwürde mit Berufung auf das Gottesgnadentum ab. Daraufhin mündete die radikaldemokratische Reichsverfassungskampagne im Mai in verschiedenen Teilen Deutschlands in Aufstände, die allesamt niedergeschlagen wurden. Zeitgleich machten Preussen und Österreich Druck zur Auflösung der Nationalversammlung. Ein Teil der Abgeordneten versammelte sich daraufhin in Stuttgart. Im Juni 1849 lösten württembergische Truppen dieses Rumpfparlament auf.

Im folgenden Monat intervenierten französische und spanische Truppen in Rom, wo der Radikaldemokrat und Vorkämpfer der italienischen und europäischen Einigung Giuseppe Mazzini im Februar eine Republik ausgerufen hatte, und stellten die Macht des Kirchenstaates wieder her. Mazzini hatte zuvor wiederholt in der Schweiz gelebt, unter anderem 1835/36 in Grenchen. 1834 hatte er mit anderen italienischen Flüchtlingen von Genf aus einen Umsturzversuch in Savoyen organisiert und im selben Jahr in Bern den Geheimbund «Junges Europa» gegründet, der seine Bewegung «Junges Italien» mit den gleichgesinnten Organisationen «Junges Deutschland» und «Junges Polen» verband. Im Oktober 1848 initiierte Mazzini von Lugano aus einen gescheiterten Aufstand im Val d’Intelvi in der nördlichen Lombardei. Im Verlauf des Jahres 1849 unterdrückten österreichische Truppen die Unabhängigkeitsbewegungen in Norditalien und – mit russländischer Unterstützung – in Ungarn. 1850 verständigten sich die Regierungen Preussens, Sachsens und Bayerns über die Verfolgung der «Arbeiterverbrüderung», die schliesslich 1854 zusammen mit den Arbeitervereinen verboten wurde.

Die Schweiz war in diese Revolutionen stark verwickelt. In Neuchâtel, das sich seit 1815 in einer eigentümlichen Zwitterposition als Kanton der Eidgenossenschaft und zugleich preussisches Fürstentum befand, zogen Anfang März 1848 republikanische Milizen aus den Montagnes in die Hauptstadt, bildeten eine provisorische Regierung und riefen die Republik aus. Der Konflikt wurde erst 1856/57 im «Neuenburgerhandel», der beinahe zu einem schweizerisch-preussischen Krieg führte, endgültig gelöst. Zur Unterstützung der Aufständischen in der Lombardei gingen im März 1848 etliche Tessiner Freischärler über die Grenze. Auch operierte im Veltlin und Trentino eine vor allem aus Waadtländern und Genfern bestehende Freiwilligenkompanie und zogen gegen 100 Mann unter dem Thurgauer Johannes Debrunner nach Venedig. Die lombardischen Aufständischen wurden mit dem eidgenössischen Obersten Michael Napoleon Allemandi sogar zeitweise von einem Schweizer angeführt. Auch in Süddeutschland beteiligten sich Schweizer an revolutionären Aktivitäten, so zum Beispiel der aus St. Gallen stammende radikale Historiker Karl Morel, der am ersten badischen Aufstand teilnahm, dann in die Schweiz zurückflüchtete und in der Folge Sekretär des neuen Eidgenössischen Politischen Departements (heute: EDA) wurde. Gottfried Keller war in Heidelberg Augenzeuge der revolutionären Ereignisse. Hingegen lehnte die Tagsatzung im April 1848 eine Anfrage des Königs von Sardinien-Piemont für eine antihabsburgische Allianz und Entsendung von 20’000 bis 30’000 Mann zur Unterstützung des lombardischen Aufstands mit 15 zu 6 Stimmen ab, und General Dufour beantwortete zwei Anfragen zur Übernahme des Oberfehls der piemontesischen Truppen negativ.

Nur zwei der fünf europäischen Grossmächte wurden von den 48er-Revolutionen kaum direkt betroffen: Grossbritannien und Russland. Es handelte sich dabei um die beiden grössten imperialistischen Reiche, die bei der zeitgleichen Unterwerfung weiter Teile Asiens in scharfer Konkurrenz standen (sogenanntes «Great Game»). Auch bezüglich ihrer politisch-gesellschaftlichen Systeme, Wirtschaftsstruktur und europapolitischer Agenden standen sie in starkem Gegensatz. Die parlamentarische Monarchie Grossbritanniens war 1832 durch den «Reform Act» modernisiert worden, der die jahrhundertealten Wahlkreise neu ordnete und das Wahlrecht auf die Mittelschichten ausdehnte. Nunmehr war etwa ein Siebtel der männlichen Bevölkerung stimmberechtigt. Das politische Schwergewicht im Unterhaus verschob sich vom aristokratisch geprägten Südengland zu den industriellen Grossstädten des Nordens. Einer der ersten Beschlüsse des reformierten Unterhauses betraf 1833 die Abschaffung der Sklaverei in den britischen Kolonien. Wenige Jahre darauf entstand mit den «Chartists» eine hauptsächlich von der Arbeiterschaft getragene Bewegung, die sich für das allgemeine Männerwahlrecht und weitere demokratische Reformen einsetzte. Zwei entsprechenden Massenpetitionen von 1838 und 1842 gab das Unterhaus aber nicht statt.

Eine dritte Petition kam im Revolutionsjahr 1848 zustande. Als Folge der Parlamentsreform von 1832 kam es im Vereinigten Königreich aber nicht zu einem Bündnis zwischen liberalem Bürgertum und demokratischen Unterschichten, wie es für die erste Phase der 48er-Revolutionen auf dem Kontinent kennzeichnend war. Nach lokalen Hungerunruhen in Manchester, Dublin und Glasgow im März 1848 untersagte die Regierung unter dem Eindruck der Revolutionen auf dem Kontinent die für die Petitionseinreichung am 10. April geplante Massendemonstration in London. Anschliessend erlitt der Chartismus einen raschen Niedergang und erst nach weiteren Parlamentsreformen 1867, 1884 und 1918 wurde das Vereinigte Königreich zur demokratischen Monarchie. Die britische Diplomatie der 1840er-Jahre hegte aber Sympathien für liberale Bestrebungen auf dem Kontinent und verfolgte gegenüber kontinentalen Oppositionellen eine grosszügige Flüchtlingspolitik. 1847/48 hielt sie angesichts der Interventionspläne der anderen Grossmächte ihre schützende Hand über die Schweiz und unterstützte den jungen Bundesstaat in der Folge in Konflikten um seine Asylpolitik sowie im «Neuenburgerhandel».

In Russland dagegen hatte Zar Nikolaus I. (der «Nickel» aus Freiligraths Gedicht) die autokratische Herrschaft noch verschärft. Bei seinem Thronantritt 1825 hatte er die Offiziersbewegung der «Dekabristen», die sich gegen Zensur, Polizeiwillkür und die Leibeigenschaft (der zu jener Zeit etwa die Hälfte der Bevölkerung des Zarenreiches unterlag) und für eine konstitutionelle Monarchie aussprach, energisch unterdrückt und in der Folge den Polizei- und Geheimdienstapparat ausgebaut. Nach der Niederschlagung des polnischen Aufstands von 1830/31 hob Nikolaus den verfassungsrechtlichen Sonderstatus im russländischen Teil Polens auf und startete dort eine Russifizierungspolitik. Ebenso betrieb er die Wiederbelebung der konservativen «Heiligen Allianz» aus der Zeit des Wiener Kongresses. 1833 beschlossen Russland, Preussen und Österreich auf der Konferenz von Münchengrätz Zusammenarbeit gegenüber dem unter ihnen aufgeteilten Polen sowie gegen liberale Bestrebungen in Europa. Unter anderem vereinbarten sie den Austausch von Polizeiberichten und gegenseitige Unterstützung bei eventuellen Aufständen in Polen oder revolutionären Unruhen im Deutschen Bund. All dies trug Nikolaus den Titel des «Gendarmen Europas» ein. Entgegen der Befürchtungen des Zaren griffen die 48er-Revolutionen nicht auf sein Reich über. Entsprechende Bemühungen des (nachmaligen) Anarchisten Michail Bakunin, der als Gebete getarnte Aufrufe in verschiedenen slawischen Sprachen verbreiten liess, einen demokratischen Zirkel in Odessa mit Waffen versorgte und im Sommer 1849 in der anonymen Schrift «Russische Zustände» beissende Kritik am zaristischen System übte, fruchteten nicht.

Die konservativen Eliten des Zarenreichs betrachteten die revolutionären Unruhen als Folge westeuropäischer Dekadenz. Aus Sicht des Diplomaten und Schriftstellers Fëdor Tjutčev, der weite Teile Westeuropas, inklusive die Schweiz, bereist hatte und danach als Oberzensor fungierte, gab es 1848 nur noch zwei «Kraftzentren»: Russland und die Revolution. Zur Unterdrückung der revolutionären Bewegungen in den Donaufürstentümern marschierten russländische Truppen in Moldau ein und drängte die russländische Diplomatie das Osmanische Reich zur Intervention in der Walachei, die dann bis 1851 von osmanischen und russländischen Truppen besetzt wurde. Dem Unterstützungsgesuch des österreichischen Kaisers gegen die Revolution in Ungarn, das im April 1849 seine Unabhängigkeit vom Habsburgerreich ausgerufen hatte, leistete der Zar mit der Entsendung einer 130’000 Mann starken Interventionsarmee Folge. 1849/50 übten der Zar und der österreichische Kaiser gemeinsam massiven Druck auf den preussischen König aus, den nach der Zerschlagung der Frankfurter Nationalversammlung unternommenen Versuch einer deutschen Einigung unter konservativeren, aber immerhin konstitutionellen Vorzeichen («Erfurter Union») abzubrechen. Auch an der Entwicklung in der Schweiz nahm die russländische Diplomatie Anteil. Nach der Interventionsidee vom Sommer 1847 schloss sie sich im November 1847 und Januar 1848 den drohenden Noten der konservativen Nachbarstaaten an. Am 13. Februar 1848 forderte Russland die Wiederherstellung der uneingeschränkten Souveränität der Kantone sowie Beschränkung des politischen Asyls und suspendierte seine Garantie der schweizerischen Neutralität und territorialen Integrität – dies gleichsam als Einladung an die Nachbarstaaten, in die Eidgenossenschaft einzumarschieren. Das Bild des jungen Bundesstaates blieb in der Folge bei den russländischen Eliten sehr negativ. Der russländische Gesandte assoziierte in einem Schreiben von 1851 die Schweizer Demokratie mit «moralischer Verderbtheit», «Lüge», «Unverschämtheit» und «politischem Wahnsinn».

Bundesstaatsgründung als revolutionärer Akt?

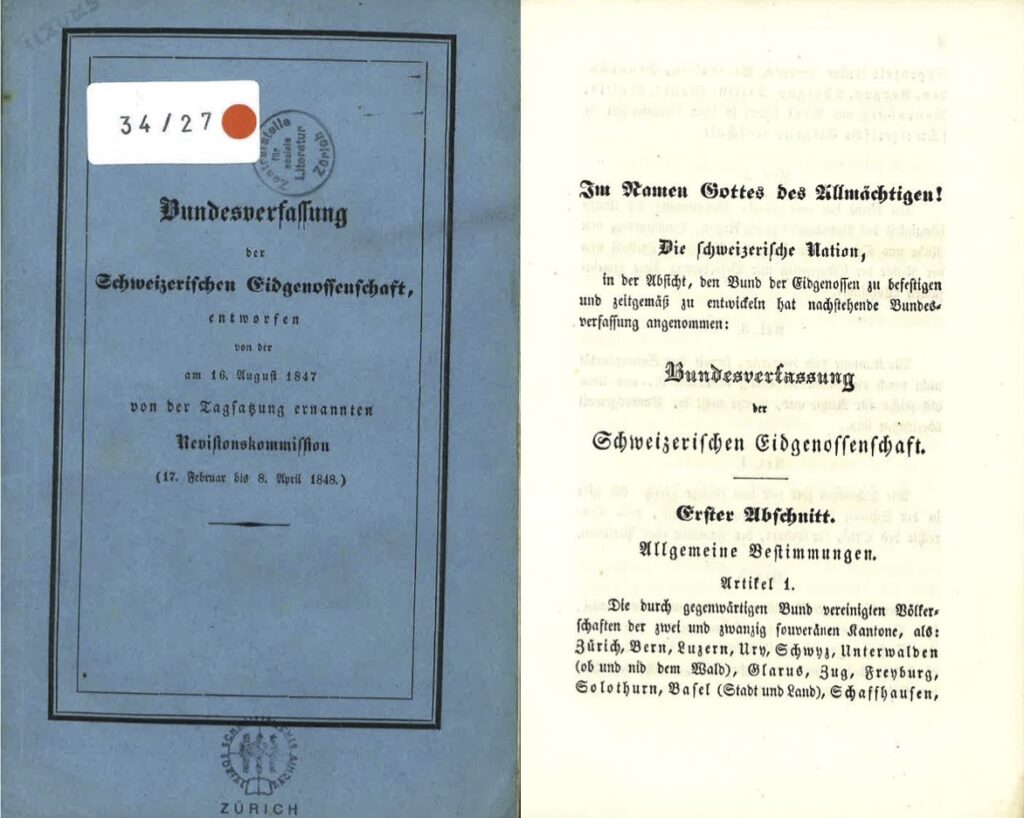

Die Revolutionen in den Nachbarstaaten öffneten für die Schweiz ab Februar 1848 für etwa ein Jahr ein «window of opportunities» für eine staatliche Neugestaltung ohne Interventionsgefahr durch die Grossmächte. Bereits im August 1847 hatte die Tagsatzung mit einer Stimme Mehrheit eine Revision des Bundesvertrages beschlossen und eine entsprechende Kommission eingesetzt. Dieses Vorgehen war umstritten, da der Bundesvertrag keine Revisionsklausel kannte. Die Sonderbundkantone und die sie unterstützenden Grossmächte stellten sich auf den Standpunkt, eine Bundesrevision bedürfe der Zustimmung sämtlicher Kantone. Die Revisionskommission trat nach dem Sonderbundskrieg erstmals am 17. Februar 1848 zusammen und legte nach 31 Sitzungen bereits am 8. April einen Entwurf vor. Die grosse Eile war dem Bestreben geschuldet, die momentan mit revolutionären Unruhen in ihren eigenen Ländern beschäftigten Grossmächte möglichst rasch vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Als institutionelle Eckpunkte der Bundesrevision standen von Beginn weg eine Stärkung der Bundesbehörden sowie Demokratie und Gewaltenteilung auch auf Bundesebene im Vordergrund. Wie dies konkret ausgestaltet werden sollte, war indessen Gegenstand intensiver Diskussionen. Bei der exekutiven Gewalt bestand Konsens, dass ein Präsidialsystem nach amerikanischem Vorbild wegen der Gefahr des Umkippens in eine persönliche Diktatur nicht zur Debatte stehe. Die Entwicklung in Frankreich unter Louis-Napoléon sollte diese Bedenken wenig später bestätigen. Vor diesem Hintergrund stand das in der schweizerischen Verfassungsgeschichte des vorangegangenen halben Jahrhunderts bereits mehrfach diskutierte und erprobte Direktorialsystem alternativlos da. Schon die Helvetische Republik hatte – nach dem Vorbild der französischen Direktorialverfassung – ein fünfköpfiges «Vollziehungsdirektorium» gekannt, dessen Mitglieder durch ein kompliziertes System aus Parlamentswahl und Losentscheid bestimmt wurden und für das eine Amtszeitbeschränkung auf fünf Jahre galt. Mehrere jüngere Kantonsverfassungen basierten ebenfalls auf dem Direktorialsystem. Der gescheiterte Revisionsplan von 1833 hatte einen fünfköpfigen Bundesrat unter Leitung eines Landammanns vorgesehen.

Die Reformkommission schlug ebenfalls einen fünfköpfigen Bundesrat vor. Die Tagsatzung erhöhte dann diese Zahl in ihren Verhandlungen auf sieben. Eine Volkswahl des Bundesrates lehnte die Kommission zugunsten der Wahl durch das Parlament knapp ab. In der Folge bürgerte sich aber das Gebrauchsrecht ein, dass sich die Bundesräte vor der Gesamterneuerungswahl durch die Bundesversammlung einer «Komplimentswahl» in den Nationalrat zu stellen hatten. An dieser Hürde sollte dann 1854 Bundesrat Ochsenbein scheitern, der in der Folge von der Bundesversammlung nicht mehr gewählt wurde. Zu Ende des 19. Jahrhunderts kam die «Komplimentswahl» ausser Gebrauch.

Umstrittener war die Ausgestaltung der legislativen Gewalt. Zur Debatte standen hier ein Fortbestehen der Tagsatzung mit gleicher Anzahl Delegierter pro Kanton, ein Einkammerparlament mit Volksvertretern nach Massgabe der Bevölkerungszahl der einzelnen Kantone, ein gemischtes Einkammerparlament mit Volks- und Kantonsvertretern oder ein Zweikammerparlament mit einer Volks- und einer Kantonskammer. Diese Frage führte in der Revisionskommission und dann der Tagsatzung zu heftigen Debatten. Das letztlich auserkorene Zweikammersystem war ein Kompromiss zwischen zentralistischen und partikularistischen Tendenzen und folgte verschiedenen Vorbildern. Während für den Nationalrat eine Direktwahl durch die Stimmberechtigten vorgesehen war, blieben die Wahlmodalitäten für den Ständerat den Kantonen überlassen. Im Unterschied zu den bisherigen Tagsatzungsgesandten sollten aber auch die Ständeräte (die in der Verfassung mal als «Abgeordnete», mal als «Gesandte» bezeichnet wurden) ohne Instruktionen ihrer Kantonsregierungen abstimmen.

Bereits die Helvetische Republik hatte ein ähnliches Zweikammersystem gekannt, das – im Unterschied zur französischen Direktorialverfassung – auch eine Kantonskammer besass. Diese als Senat bezeichnete Parlamentskammer umfasste vier Abgeordnete pro Kanton sowie alle ehemaligen Mitglieder des Vollziehungsdirektoriums. Die Schweizer Zweikammersysteme von 1798 und 1848 lehnten sich am Vorbild der amerikanischen Bundesverfassung von 1787 an, übernahmen davon aber weder die Funktionen der Parlamentskammern noch deren Wahlrhythmus. Das amerikanische Zweikammersystem wiederum war inspiriert vom Föderationsrat der frühneuzeitlichen Irokesen-Liga, weshalb zuweilen von «indianischen Spuren» in der Schweizer Bundesverfassung die Rede ist.

Organisatorisch und kompetenzmässig schwach ausgestaltet war die richterliche Gewalt. Das Bundesgericht, das nicht einmal einen festen Sitz hatte, war zunächst nur für ganz wenige Bereiche zuständig. Ein grosser Teil seiner Mitglieder gehörte zugleich der Bundesversammlung, also seinem eigenen Wahlorgan an. Erst die Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 machte das Gericht zu einer ständigen Behörde und legte im Sinne der Gewaltenteilung die Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Zugehörigkeit zu National- oder Ständerat und Bundesgericht fest. Eine eigentliche Verfassungsgerichtsbarkeit wurde aber auch dann (und bis heute) nicht eingeführt.

Schwach ausgebildet waren in der Verfassung von 1848 auch die direktdemokratischen Elemente. Teil- und Totalrevisionen der Verfassung unterlagen dem obligatorischen Referendum und es gab die Möglichkeit der Volksinitiative für eine Totalrevision. Als Zugeständnis an die Föderalisten wurde dabei neben dem Volksmehr das Ständemehr als zusätzliche Bedingung eingefordert. Weitere Volksrechte, wie sie auf kantonaler Ebene seit 1830 zum Teil existierten, fanden zunächst keinen Eingang in die Bundesverfassung. Die Möglichkeit der Volksinitiative für eine Verfassungsreform fand sich in einigen Regenerationsverfassungen, wobei in der Regel nicht ausdrücklich zwischen Teil- und Totalrevision der Verfassung unterschieden wurde. Die Waadtländer Verfassung von 1845 hatte dann explizit auch die Möglichkeit der themenbezogenen Volksinitiative eingeführt. Angefangen mit dem Kanton St. Gallen im Jahre 1831 fand auch das fakultative Gesetzesreferendum (damals oft als «Veto» bezeichnet) in mehrere Kantonsverfassungen Eingang. Der Anstoss dazu kam dabei je nach politischen Verhältnissen von radikaldemokratischer oder konservativ-antiliberaler Seite. Die Bundesverfassung von 1848 machte es nun zur Pflicht, dass die Kantonsverfassungen «vom Volke revidirt werden können, wenn die absolute Mehrheit der Bürger es verlangt» (Art. 6, lit. c). Dadurch schuf sie das Werkzeug für die direktdemokratischen Bewegungen und Verfassungsrevisionen in verschiedenen Kantonen ab den 1860er-Jahren, die wiederum den entscheidenden Anstoss zur Erweiterung der Volksrechte auch auf Bundesebene gaben. 1874 wurde das fakultative Gesetzesreferendum eingeführt, 1891 die Volksinitiative für Teilrevisionen der Bundesverfassung (s. SozialarchivInfo 6/2018 und 6/2021).

Insgesamt stellte das Verfassungswerk, obwohl das Resultat eines Bürgerkriegs mit klaren Siegern und Besiegten, einen Kompromiss dar, der den Unterlegenen in wichtigen Punkten entgegenkam. Neben der Betonung der Souveränität der Kantone und der Einrichtung des Ständerats und des Ständemehrs gehörte dazu etwa die kantonale Schul- und Kirchenhoheit. Zentralistischen Bestrebungen und radikalen Modernisierungsprojekten waren damit deutliche Hürden in den Weg gelegt, was die Integration der Verlierer des Sonderbundskrieges in den neuen Bundesstaat in den folgenden Jahrzehnten begünstigte. Die Bundesverfassung schuf aber einen einheitlichen Wirtschafts-, Zoll- und Währungsraum und schrieb die bürgerlichen Freiheitsrechte fest. Allerdings waren die Niederlassungsfreiheit auf dem gesamten Gebiet der Eidgenossenschaft, Rechtsgleichheit und Ausübung der politischen Rechte (bis 1866) sowie die freie Ausübung von Gottesdiensten (bis 1874) vorerst auf «Schweizerbürger christlicher Konfession» eingeschränkt. Damit blieben neben den Frauen vor allem die etwa 3’000 jüdischen Schweizer:innen im frühen Bundesstaat diskriminiert.

Am 27. Juni 1848 verabschiedete die Tagsatzung die neue Verfassung mit 12 zu 1 Kantonsstimmen bei 9 Enthaltungen. In den beiden folgenden Monaten nahm eine Zweidrittelmehrheit der Kantone die Verfassung in Abstimmungen an. Dabei handelte es sich freilich nicht um ein einheitliches Plebiszit. In den Landsgemeindekantonen gab die Landsgemeinde ein Votum ab, in Fribourg der Grosse Rat, in Graubünden die Gerichtsgemeinden. In Luzern kam die befürwortende Mehrheit nur dadurch zustande, dass die Nichtstimmenden den Ja-Stimmen zugerechnet wurden. Am 12. September erklärte die Tagsatzung mit 17 zu 0 Kantonsstimmen bei 5 Enthaltungen auf der Basis dieser Resultate die neue Verfassung für angenommen. In ihren Augen war sie durch die Mehrheit in der Tagsatzung wie auch den kantonalen Abstimmungen sowohl auf der institutionellen Basis des geltenden Bundesvertrages als vor allem auch demokratisch legitimiert. Aus Sicht der Katholisch-Konservativen handelte es sich bei der Verfassungsgebung dagegen um einen vertragswidrigen Akt. Der Verfassungshistoriker Alfred Kölz hat die Entscheidung vom 12. September 1848 charakterisiert als einen «Beschluss, der vom bestehenden Staatsrecht nicht gedeckt war, insofern formell unrechtmässig und mithin revolutionär war».

Bereits im Oktober 1848 fanden die ersten eidgenössischen Wahlen statt. Aufgrund der Fortschritte der Konterrevolution in den Nachbarländern drängte die Tagsatzung darauf, die neuen bundesstaatlichen Behörden möglichst rasch funktionsfähig zu machen. Am 14. September erliess sie ein Dekret zur Durchführung der Wahlen und bereits am 6. November sollte die Bundesversammlung zusammentreten und dann den Bundesrat wählen. Aufgrund dieses engen Zeitplans konnte kein Bundeswahlgesetz erarbeitet werden. Die Organisation und Durchführung der Wahlen oblag den kantonalen Regierungen, die seit dem Ende des Sonderbundskrieges fast vollständig liberal und radikal dominiert waren. Sie versuchten mit verschiedenen Methoden, die Wahl konservativer Kandidaten zu verhindern. So gab es in gewissen Kantonen nur einen einzigen Wahlkreis, in anderen dagegen mehrere Wahlkreise mit je einem Sitz oder Wahlkreise unterschiedlicher Grösse (s. SozialarchivInfo 4/2019).

In den Kantonen Luzern und Fribourg fanden Wahlkreisversammlungen nur an wenigen, den konservativen Wählern möglichst schlecht zugänglichen Orten statt, wo unter Leitung von Regierungsvertretern die Stimmabgabe offen stattfand. Unter diesen Bedingungen nahmen im ersten Fribourger Wahlkreis, wo bei der Stimmabgabe ein Eid auf die neue liberale Kantonsverfassung abgelegt werden musste, nur etwa 3 % der Wahlberechtigten am Urnengang teil und gaben ihre Stimmen zu 100 % dem radikalen Kandidaten. Im fünften Fribourger Wahlkreis wurde der Sieg des konservativen Kandidaten annulliert und in der Wiederholung gewann der radikale Kandidat. In Genf gewannen die gemässigten Liberalen alle drei Sitze, worauf die radikale Kantonsregierung die Wahl unter dem Vorwand von Unregelmässigkeiten annullieren liess. Dies führte bei der Wahlwiederholung zu einem Boykott der Liberalen und die drei Sitze fielen an die Radicaux. In manchen Kantonen fanden die Wahlen an einem Mittwochvormittag statt. Damit sollte Lohnabhängigen, deren Mobilisierung durch die Opposition befürchtet wurde, die Teilnahme erschwert werden.

In mehreren Wahlkreisen blieb die Wahlbeteiligung deutlich unter 30 %, gesamtschweizerisch betrug sie etwa 44 %. Die radikale, freisinnige und demokratische Linke errang einen überwältigenden Sieg und kam mit einem Stimmenanteil von etwa 62 % aufgrund des Mehrheitswahlrechts auf 85 der 111 Sitze im Nationalrat. Die gemässigten Liberalen kamen mit einem Stimmenanteil von etwa 17 % auf 11 Mandate, die Katholisch-Konservativen mit etwa 12 % auf 9 Mandate und die Reformiert-Konservativen mit etwa 8 % auf 6 Mandate. Im Ständerat, der in den meisten Kantonen nicht direkt vom Volk gewählt wurde, erhielten die Freisinnigen und Radikalen 30, die gemässigten Liberalen 8 und die Katholisch-Konservativen 6 Sitze. Bei der Bundesratswahl am 16. November gingen alle sieben Sitze an Vertreter der Freisinnigen und Radikalen. Mit einer Ausnahme hatten alle Bundesräte bereits der Revisionskommission der Tagsatzung angehört. Erster Bundespräsident wurde der Winterthurer Jonas Furrer. Am 21. November 1848 hielt der erste Bundesrat seine konstituierende Sitzung ab.

Eingeschränkte Willkommenskultur für 48er-Flüchtlinge

Die gewaltsame Niederschlagung der Revolutionen und nationalen Erhebungen führte europaweit zu Fluchtbewegungen. Die Schweiz als einer der wenigen liberalen Staaten wurde in besonderem Masse zu einem Fluchtziel. Etwa 12’000 bis 20’000 deutsche Liberale und Demokrat:innen, französische Republikaner:innen, italienische, ungarische und polnische Unabhängigkeitskämpfer:innen flohen vorübergehend in die Schweiz. Die Zahl der 48er-Flüchtlinge in der Schweiz entsprach damit auf dem Höhepunkt rund 0,5 % der Gesamtbevölkerung. 1849 kamen in der Nordwestschweiz mehrere Tausend Aufständische aus Baden und der Pfalz über die Grenze. Der Staatsstreich Louis-Napoléons löste 1851 eine neue Fluchtbewegung in die Romandie aus. Die Ankunft der 48er-Flüchtlinge stellte den jungen Bundesstaat auf eine Bewährungsprobe. Einerseits standen viele von ihnen politisch der radikalen und liberalen Elite des Bundesstaates nahe. Andererseits stellte ihre Anwesenheit eine Bedrohung dar, forderten die kontinentalen Grossmächte doch ultimativ ihre Auslieferung und drohten gar mit militärischer Intervention.

Der Bundesrat, der die Zuteilung der Flüchtlinge auf die Kantone verfügte, schwankte zwischen Verteidigung des Asylrechts und aussenpolitischer Opportunität. Flüchtlinge wurden zwar grosszügig aufgenommen, politisch Aktive aber wieder ausgewiesen. Ein Beispiel war Wilhelm Liebknecht, der 1848/49 an den Aufständen in Baden (unter anderem als Adjutant Gustav Struves) teilgenommen hatte und nach seiner Flucht das Präsidium der deutschen Arbeitervereine in der Schweiz übernahm. Er wurde 1850 verhaftet und ausgewiesen. Allerdings oblag die Durchsetzung solcher Massnahmen den kantonalen Behörden und hintertrieben insbesondere die Regierungen von Genf und der Waadt teilweise ihre Umsetzung. Als der Bundesrat im Juli 1849 auf Drängen Österreichs 13 führende deutsche Revolutionäre auswies, führte dies in der Öffentlichkeit und seitens einiger Kantonsregierungen zu heftigen Protesten. Auch im Parlament wurde die Flüchtlingspolitik hitzig debattiert. Ende 1848 gingen die Emotionen sogar so hoch, dass sich der liberale Zürcher Nationalrat Rudolf Benz und sein radikaler Tessiner Ratskollege Giacomo Luvini mit Säbeln duellierten.

Die Ausweisung von Flüchtlingen bedeutete in den allermeisten Fällen nicht deren Auslieferung an die Herkunftsländer, sondern die Weiterreise nach Grossbritannien oder in die USA. Nach einiger Zeit war es manchen auch möglich, in ihre Heimatländer zurückzukehren. 1850, als sich noch etwa 800 Flüchtlinge in der Schweiz aufhielten, arbeitete der Bundesrat mit den französischen Behörden zusammen im Bemühen, Flüchtlinge zum Eintritt in die Fremdenlegion (die schon bei ihrer Gründung 1831 eine Vielzahl von polnischen Flüchtlingen aufgenommen hatte) zu bewegen. Etwa drei Dutzend Deutsche, Österreicher, Ungaren und Polen meldeten sich für diesen Dienst in Algerien, wo die französische Kolonialmacht ihre Herrschaft zu festigen versuchte und im Nachgang zum Juniaufstand auch Tausende von Franzosen und Französinnen zwangsansiedelte. Fünf Jahre später trat eine gewisse Zahl in die Schweiz geflüchteter deutscher «48er» unter falscher Schweizer Identität in die von Grossbritannien für den Krimkrieg rekrutierte «Swiss Legion» ein. Mehrere Hundert 48er-Flüchtlinge blieben dauerhaft in der Schweiz.

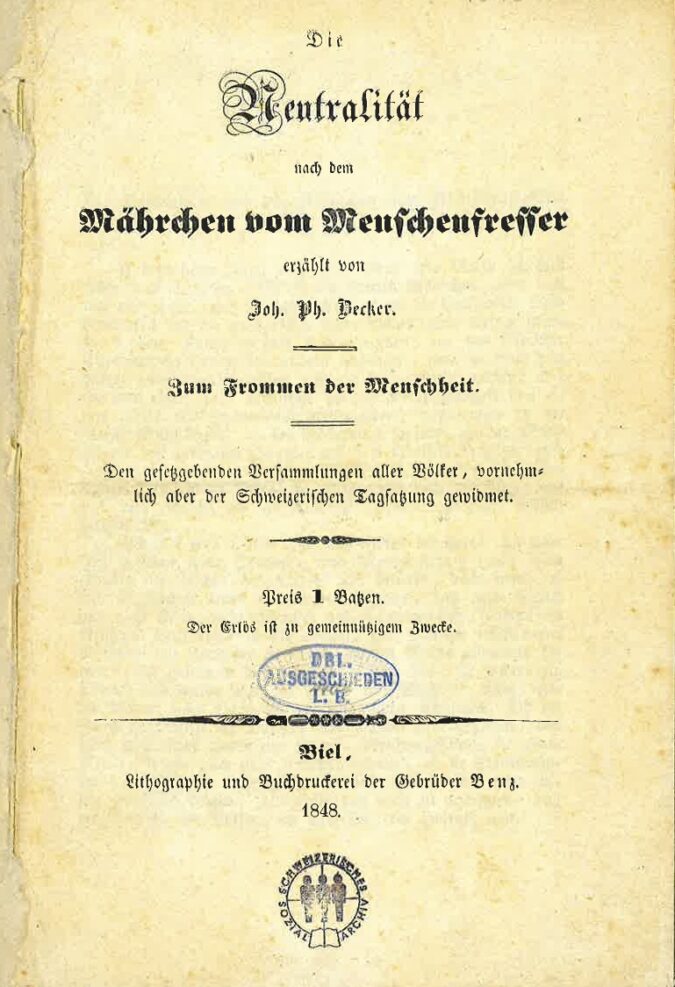

Unter den 48er-Exilant:innen, insbesondere denjenigen aus den deutschen Staaten, befanden sich manche prominente Namen. Johann Philipp Becker war seit 1838 in Biel wohnhaft gewesen und hatte im Sonderbundskrieg als Sekretär des eidgenössischen Generalstabs amtiert. Beim Ausbruch der Revolution in Deutschland organisierte er die «Deutsche Legion in der Schweiz» und den «Centralausschuss der Deutschen in der Schweiz», im Juni 1848 publizierte er ein Pamphlet in Märchenform, das vor der schrittweisen Verspeisung der freiheitsliebenden Völker durch den von Nikolaus I. angeführten Despotismus warnte, den Sonderbundskrieg als «Kampf gegen den allgemeinen Despotismus» und «Sieg für die Welt» feierte und zur Vereinigung der «Völker gegen den Despotismus der Gewalthaber» aufrief. Im September 1848 gründete Becker den deutsch-republikanischen Wehrbund «Hilf Dir», im Mai 1849 kommandierte er während des Aufstands in Baden die revolutionäre Volkswehr. Anschliessend flüchtete er wieder in die Schweiz, wo er zusammen mit seinem Kampfgefährten Christian Essellen eine «Geschichte der süddeutschen Mai-Revolution des Jahres 1849» publizierte. Anfang 1852 wies ihn der eidgenössische Kommissar aus Genf aus, doch bereits zwei Monate später kehrte er zurück. In der Folge betätigte er sich auf dem linken Flügel der Genfer Radicaux und war ab den 1860er-Jahren in der Ersten Internationale und der Schweizer Arbeiterbewegung aktiv.

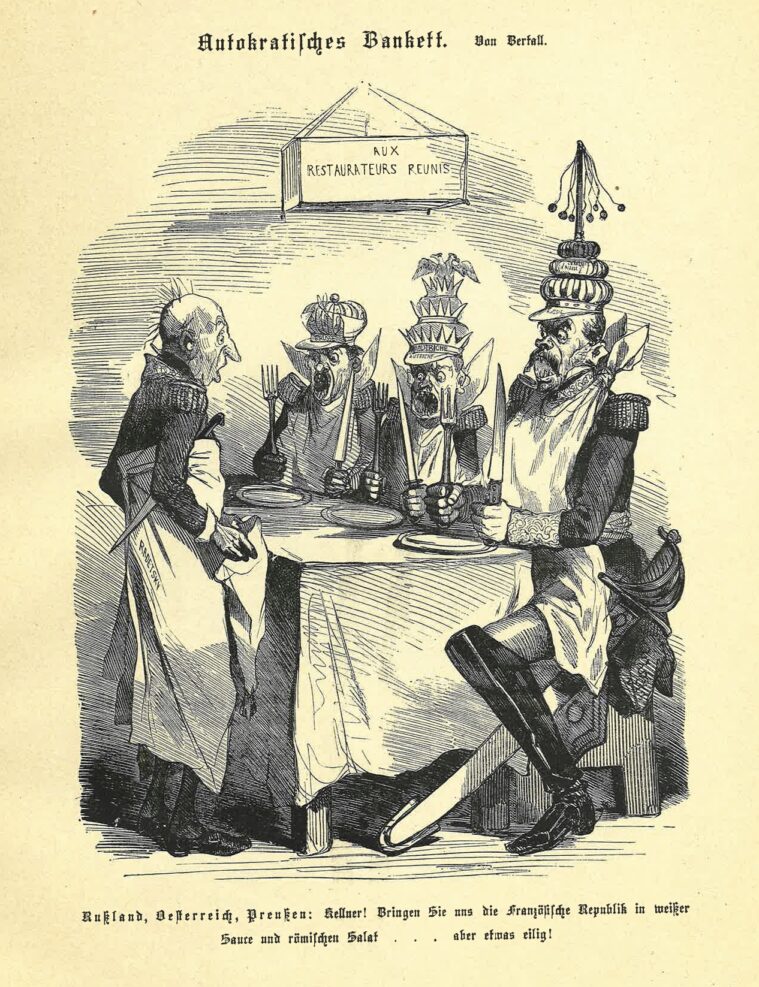

Zeitgenössische Karikatur zur von den Monarchen Russlands, Österreichs und Preussens angeführten Konterrevolution (SozArch Gr 754)

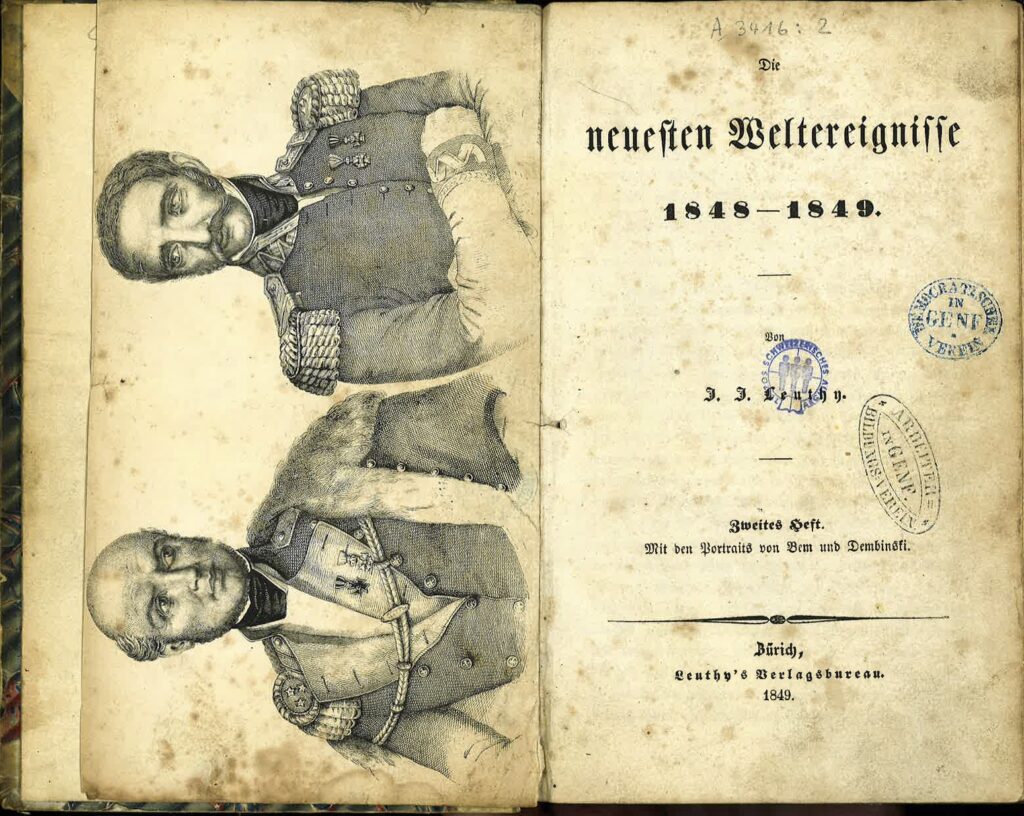

Die ereignisreichen Jahre 1848/49 waren Gegenstand verschiedener laufender Chroniken (SozArch A 3416:2)

Ansteckknopf für das Mazzini-Denkmal in Grenchen (SozArch F 5002-Ox-085)

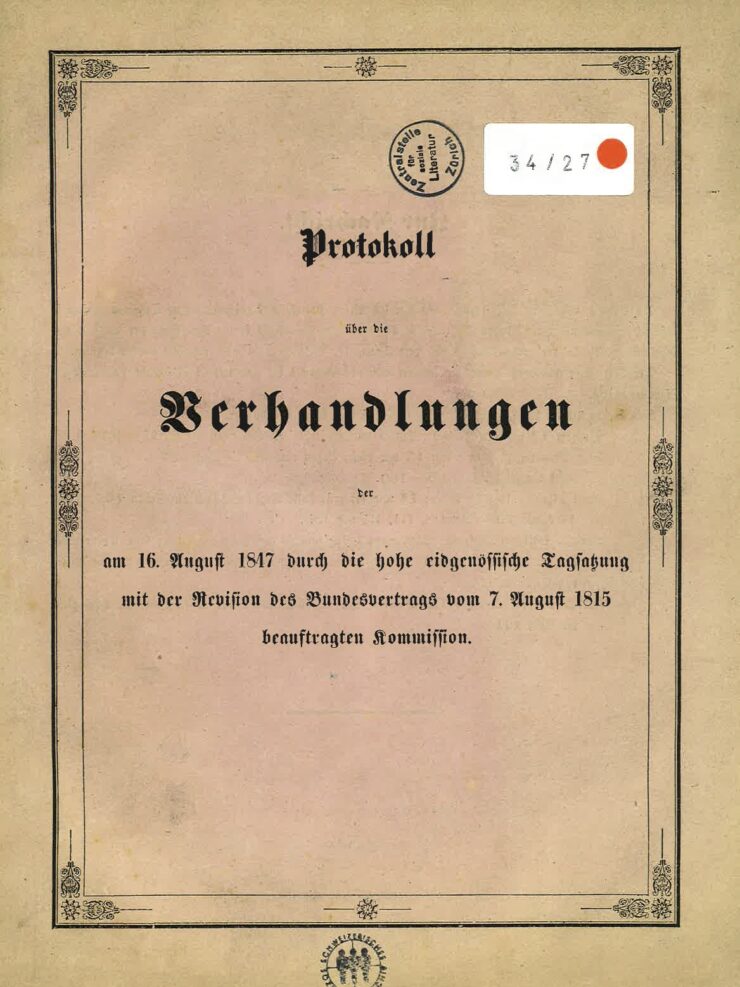

Die Revisionskommission der Tagsatzung hielt im Frühjahr 1848 in zwei Monaten 31 Sitzungen ab (SozArch 34/37)

Verfassungsentwurf der Revisionskommission zuhanden der Tagsatzung (SozArch 34/27)

Johann Philipp Becker mahnte im Sommer 1848 einen Zusammenschluss der «Völker gegen den Despotismus der Gewalthaber» an (SozArch R 42)

Beckers nachmaliger Freund Friedrich Engels pendelte 1848/49 zwischen den revolutionären Schauplätzen in Deutschland und der Schweiz. Bereits 1847 hatte er für die «Deutsche-Brüsseler-Zeitung» über den Sonderbundskrieg geschrieben. Im September 1848 floh er vor einer drohenden Verhaftung von Köln nach Paris und wanderte dann in vier Wochen zu Fuss nach Bern. Dort betätigte er sich im lokalen Arbeiterbildungsverein und am Kongress der deutschen Vereine in der Schweiz und berichtete für die von Marx gegründete «Neue Rheinische Zeitung» über die Entwicklung in der Schweiz. Im Januar 1849 kehrte Engels nach Deutschland zurück und beteiligte sich an verschiedenen Aufständen. Danach floh er erneut in die Schweiz, lebte einige Monate in der Romandie und reiste dann nach London weiter.

Stephan Born aus dem preussisch besetzten Teil Polens beteiligte sich 1848/49 an den Revolutionen in Berlin, Dresden, Baden und Böhmen, präsidierte den Berliner Arbeiterkongress und war eine wesentliche Gründungsfigur der «Arbeiterverbrüderung». 1849 floh er in die Schweiz und arbeitete in der Folge als Buchdrucker, Seminar- und Gymnasiallehrer, Auslandsredaktor der «Basler Nachrichten» und schliesslich Professor für deutsche und französische Literatur an der Universität Basel. Johannes Scherr hatte bereits in den frühen 1840er-Jahren in Winterthur gelebt. 1848 war er Abgeordneter im württembergischen Landtag. Als Mitgründer des «Demokratischen Vereins» wurde er 1849 zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, floh in die Schweiz und habilitierte sich an der Universität Zürich für Geschichte. Neben seiner Privatdozentur arbeitete er als Publizist, Schriftsteller, Übersetzer und Lehrer und veröffentlichte zahlreiche Bücher zu Geschichte und Literaturgeschichte, zeitgeschichtliche und kulturelle Essays, aber auch Erzählungen, Romane, Schauspiele und Gedichte. 1855 bis 1857 war er Chefredaktor des Winterthurer «Landboten», ab 1860 Professor für Geschichte und Literatur am Eidgenössischen Polytechnikum (heute: ETH), das 1855 als Folge der Bundesstaatsgründung entstanden war. Beide, Born und Scherr, publizierten mit einigem zeitlichen Abstand Bücher über die 48er-Revolution.

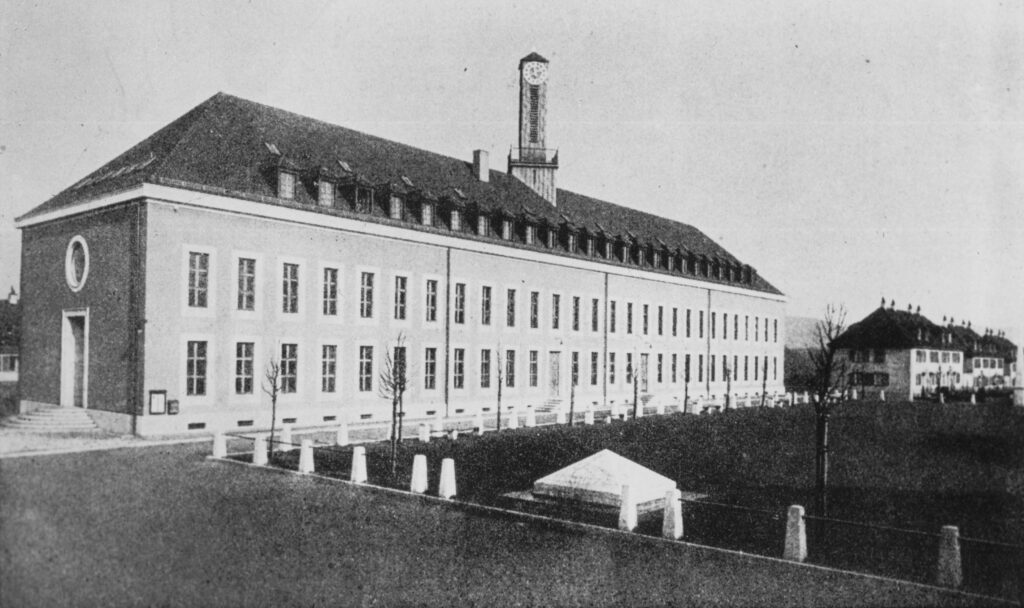

Richard Wagner, seit 1843 Königlich-Sächsischer Kapellmeister an der Dresdner Hofoper, bewegte sich ab März 1848 in republikanischen Zirkeln, lernte Bakunin kennen, beteiligte sich im Mai 1849 am Dresdner Aufstand und wurde anschliessend steckbrieflich gesucht. Mit einem falschen Pass flüchtete er nach Zürich, wo er, unterstützt vom Kaufmannsehepaar Wesendonck, bis 1858 die lokale Musikszene belebte. In seinen Zürcher Jahren entwarf Wagner wesentliche Teile des Opernzyklus «Ring des Nibelungen» und verfasste Schriften wie «Die Kunst und die Revolution» oder das antisemitische Pamphlet «Das Judentum in der Musik». Ebenfalls am Dresdner Aufstand beteiligt war der mit Wagner befreundete Architekt Gottfried Semper. Er floh zunächst nach London und wurde dann auf Vermittlung Wagners ans Polytechnikum berufen. Während seiner Zeit in Zürich baute er unter anderem das Hauptgebäude des Polytechnikums, das Winterthurer Stadthaus und die Eidgenössische Sternwarte in Zürich.

Carl Vogt war ab 1847 Zoologieprofessor in Giessen gewesen. 1848 beteiligte er sich an der Revolution, wurde in die Nationalversammlung gewählt und hielt dort eine aufsehenerregende Rede über die Trennung von Staat und Kirche. 1849 zog er mit dem Rumpfparlament nach Stuttgart und war im Juni 1849 Mitglied der fünfköpfigen Revolutionsregierung («Reichsregentschaft»). Anschliessend floh er nach Bern und liess sich dann 1852 in Genf nieder, wo er Geologieprofessor an der Akademie wurde. In den folgenden Jahren lieferte er sich eine publizistische Schlammschlacht mit Karl Marx. Vogts Behauptung, Marx sei ein österreichischer Agent, parierte Marx mit der Gegenbehauptung, Vogt sei ein Agent Napoleons III. Jahrzehntelang gehörte Vogt für die Radicaux dem Grossen Rat des Kantons Genf an, zudem 1856 bis 1861 und 1870/71 dem Ständerat und 1878 bis 1881 dem Nationalrat. 1874/75 war er Gründungsrektor der Universität Genf.

Der Nationalökonom Bruno Hildebrand war 1844/45 Rektor der Universität Marburg gewesen und dann von 1846 bis Anfang 1848 wegen eines in der deutschen «Londoner Zeitung» veröffentlichten Artikels der Majestätsbeleidigung angeklagt und suspendiert, aber schliesslich freigesprochen worden. Er war 1848 Mitglied der Vorparlaments, dann der Frankfurter Nationalversammlung und 1849 des Stuttgarter Rumpfparlaments. 1849/50 gehörte er der kurhessischen Ständeversammlung an, wo seine entschiedene Opposition gegen die konservative Regierung dazu führte, dass der Kurfürst die Versammlung auflöste und Besatzungstruppen des Deutschen Bundes anforderte. Hildebrand emigrierte daraufhin in die Schweiz. 1851 bis 1856 war er Professor an der Universität Zürich, dann bis 1861 an der Universität Bern. Zudem war er 1853 Mitbegründer von Alfred Eschers Schweizerischer Nordostbahn und dann in seiner Berner Zeit Gründer des ersten Statistischen Bureaus der Schweiz im Kanton Bern, Mitbegründer und Direktor der Ost-West-Bahn und Mitbegründer der Spar- und Leihbank in Bern. 1861 wechselte er an die Universität Jena.

Der Altertumswissenschaftler und spätere Literaturnobelpreisträger Theodor Mommsen hatte sich 1848 in Leipzig, wo er soeben eine Professur erhalten hatte, im liberalen «Deutschen Verein» betätigt und für den Erlass einer sächsischen Verfassung eingesetzt. 1849 wurde er zusammen mit zwei Professorenkollegen des Hochverrats angeklagt und trotz Freispruchs 1851 aus dem Hochschuldienst entlassen. 1852 erhielt er einen Ruf auf den Lehrstuhl für Römisches Recht an der Universität Zürich. Allerdings gefiel es ihm in der Limmatstadt nicht. In einem Brief klagte er über die Schweizer:innen: «Die gehören zum Froschgeschlecht, und man muss Gott danken, wenn sie Hochdeutsch sprechen und eine Serviette auf den Tisch legen.» Bereits 1854 wechselte er nach Breslau und setzte seine Laufbahn in Preussen fort.

1850 kam der Militärwissenschaftler Wilhelm Rüstow in die Schweiz. Rüstow war wegen Beteiligung an der Märzrevolution als preussischer Offizier suspendiert und dann wegen seiner Schrift «Der deutsche Militärstaat vor und während der Revolution» eingekerkert worden. Im Sommer 1850 gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis. 1852 habilitierte er sich an der Universität Zürich, machte sich durch zahlreiche Publikationen einen Namen als Vertreter eines auf dem Milizsystem aufbauenden Wehrwesens und wurde 1853 auch Instruktor kantonaler Truppen und Militärberater der Bundesbehörden. 1860 schloss er sich den Streitkräften Giuseppe Garibaldis an, der 1849 in der kurzlebigen Römischen Republik Kommandant der Revolutionsarmee gewesen war. Garibaldis «Rothemden», in denen Rüstow zunächst als Generalstabschef, dann als Kommandant des linken Flügels fungierte, eroberten im Zuge der italienischen Einigung das Königreich beider Sizilien. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war Rüstow 1864 Sekundant Lassalles bei dessen Duell mit dem Verlobten seiner Geliebten, einem rumänischen Adligen, in Genf. Dabei erlitt der Gründervater der deutschen Sozialdemokratie, auch er ein «48er», einen tödlichen Schuss in den Unterleib. Der von Lassalle ebenfalls als Sekundant angefragte Becker hatte vom Duell dringend abgeraten. Später war Rüstow Oberst im schweizerischen Generalstab, Chef der historisch-statistischen Sektion des Armeestabs und Dozent am Polytechnikum.

Aus Italien kam nach 1849 Mazzini erneut mehrfach in die Schweiz und verwickelte die Eidgenossenschaft wiederholt in diplomatische Schwierigkeiten. Im August 1848 flüchtete auch der Mailänder Schriftsteller und Demokrat Carlo Cattaneo ins Tessin. Im März 1848 war Cattaneo während des gegen die habsburgische Herrschaft gerichteten Aufstands («Cinque giornate di Milano») Mitglied des revolutionären Kriegsrates. Die Rebellion bildete den Auftakt zum ersten italienischen Unabhängigkeitskrieg zwischen Sardinien-Piemont und der Habsburgermonarchie, der im Sommer 1848 vorläufig mit einem österreichischen Sieg endete. Im August marschierten österreichische Truppen unter Feldmarschall Josef Radetzky in Mailand ein. Cattaneo lebte nach seiner Flucht bis zu seinem Lebensende 1869 in Lugano, wo er seine 48er-Erfahrungen in verschiedenen Schriften verarbeitete. 1852 bis 1865 war er Philosophielehrer am neugegründeten Liceo cantonale. Er wurde zu einem wichtigen Mentor der liberal-radikalen Elite im Tessin und widmete sich auch der Melioration der Magadinoebene sowie der Alpenbahnfrage, in der er einer der wichtigsten Befürworter der Gotthardvariante im Tessin war. Dem 1861 gegründeten Königreich Italien stand er als Demokrat, Republikaner und lombardischer Föderalist kritisch gegenüber und trotz seiner Wahl in die italienische Deputiertenkammer nahm er nie an einer Parlamentssitzung teil.

Aus Russland via Frankreich kam der Schriftsteller und Philosoph Alexander Herzen in die Schweiz. Herzen war 1847 nach Westeuropa emigriert, hatte 1848 die Februarrevolution und den Juniaufstand in Paris miterlebt, floh 1849 vor der französischen Polizei in die Schweiz und erhielt bereits zwei Jahre später das Bürgerrecht. Enttäuscht vom Scheitern der 48er-Revolutionen wandte er sich von seinen westlich geprägten Fortschrittsideen ab und idealisierte nun einen Agrarkommunismus auf Basis der russischen Dorfgemeinde. Von 1857 bis 1867 gab er, zeitweise von Genf aus, die erste beachtenswerte russische Oppositionszeitschrift «Kolokol» (Die Glocke) heraus, die im Zarenreich illegal verbreitet wurde und zu deren Autoren unter anderen Ivan Turgenev, Victor Hugo, Garibaldi, Mazzini und Bakunin gehörten. Letzterer lebte 1843, 1863/64 und dann von 1867 bis zu seinem Tod 1876 in der Schweiz. Seine Betonung einer föderalistischen, von der lokalen über regionale, nationale bis zur internationalen Föderation aufsteigenden Gesellschaftsorganisation, die er etwa im «Katechismus der revolutionären Gesellschaft» (1865/66) oder der Rede «Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus» (1867) ausführte, wies unübersehbare Inspirationen aus der Schweizer Bundesverfassung auf.

1848: Kein erinnerungswürdiges Gründungsdatum?

Die Jahre und Jahrzehnte nach der Bundesstaatsgründung waren trotz des Kulturkampfs geprägt von der zunehmenden Integration der Verlierer des Sonderbunds. Die Tagsatzung hatte die Kosten des Sonderbundskrieges in Höhe von 6,18 Millionen Franken zunächst auf die ehemaligen Sonderbundkantone und die neutralen Kantone überwälzt. Bereits 1852 wurden die noch ausstehenden 2,2 Millionen aber erlassen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kehrten die Katholisch-Konservativen in den ehemaligen Sonderbundkantonen auf demokratischem Weg an die Macht zurück, ab den 1870er-Jahren errangen sie auf Bundesebene mit dem neuen Instrument des Gesetzesreferendums mehrere Erfolge gegen die freisinnige Modernisierungsagenda und 1891 wurden sie von den Freisinnigen als Juniorpartner in den Bundesrat aufgenommen.

In dieser Tendenz lag auch die Aufwertung der Entstehung der Alten Eidgenossenschaft gegenüber derjenigen der modernen Schweiz in der Erinnerungskultur. War die Gründung der Helvetischen Republik mit der Erinnerung an die französische Invasion verbunden und diejenige des Bundesstaates mit dem Sonderbundskrieg, galt die Entstehung der Alten Eidgenossenschaft als Akt der Selbstbehauptung eines angeblich freien, einigen und egalitären Bauernvolkes. Allerdings geisterten diesbezüglich lange Zeit verschiedene Daten der «Gründung» durch die Erinnerungskultur, so vor allem 1307 und 1315. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde der – bis Mitte des 18. Jahrhunderts unbekannte – Bundesbrief von 1291 zur angeblichen Gründungsurkunde der Schweiz aufgewertet. 1891 fanden in grossem Rahmen 600-Jahr-Feiern statt. Acht Jahre später erhob der Bundesrat – nicht zuletzt auf Drängen von Auslandschweizer:innen, die ein helvetisches Pendant zu den Nationalfeiertagen und Monarch:innengeburtstagen anderer Länder vermissten – den Ersten August zum Bundesfeiertag, der «1291» in der Erinnerungskultur weiter verankerte und gleichzeitig «1848», das keinen jährlichen Erinnerungstag erhielt, in den Hintergrund drängte.

Die liberale Nationalhistoriographie des späten 19. Jahrhunderts versuchte «1848» in ein einheitliches Geschichtsbild zu integrieren, in eine Kontinuität zur alteidgenössischen Geschichte zu stellen und dadurch zu legitimieren. Die Partei- und Verfassungskämpfe des frühen 19. Jahrhunderts erschienen dabei als Fortsetzung antiobrigkeitlicher Unruhen der frühen Neuzeit, die als Epoche des Niedergangs seit der Niederlage von Marignano und der aristokratischen Erstarrung gezeichnet wurde. Die Bundesstaatsgründung war aus dieser Warte eine Revitalisierung des Freiheitsgeistes aus der heroischen Gründungsphase der Alten Eidgenossenschaft.

Im frühen 20. Jahrhundert deutete der Landesstreikführer Robert Grimm in seiner im Gefängnis verfassten «Geschichte der Schweiz in ihren Klassenkämpfen» (1920) Sonderbundskrieg und Bundesstaatsgründung in marxistischem Sinne als Kulmination des bürgerlichen Klassenkampfes in der Schweiz, mit der «die Morgenröte des bürgerlich-kapitalistischen Staates empor[gestiegen]» sei. Eduard Fueter, dessen Karriere als NZZ-Redaktor und Titularprofessor an der Universität Zürich 1921 durch eine Schmutzkampagne deutschfreundlicher Rechtskreise beendet wurde, der aber heute als innovativster Schweizer Historiker des frühen 20. Jahrhunderts gilt, führte 1928 in seiner Geschichte des Bundesstaates in Abgrenzung zu älteren Kontinuitätserzählungen aus, mit 1848 habe «eine gänzlich neue Epoche» begonnen und die politischen Streitpunkte der Jahrzehnte davor seien «mit einem Schlage obsolet» geworden. Hingegen behauptete der einflussreiche aristokratisch-rechtskatholische Kulturhistoriker Gonzague de Reynold in seinem Werk «La Démocratie et la Suisse» (1929), der Bundesstaat von 1848 leide an einem «organischen Grundfehler»: Dem «Demokratismus», der unweigerlich zu Zentralismus, Etatismus und Sozialismus führen müsse. Stattdessen verklärte Reynold das Ancien Régime und träumte von einer autoritär-berufsständischen und ultraföderalistischen «Erneuerung» der durch einen «Landammann» ohne gewähltes Parlament zu führenden Schweiz, was ihn dann in die staatstheoretische und geschichtsmythologische Nähe der faschistischen Frontenbewegung rücken liess (s. SozialarchivInfo 5/2020). Die Entrüstung über das Buch zwang Reynold 1931 zum Rücktritt von seinem Lehrstuhl an der Universität Bern und Wechsel an die Universität Fribourg.

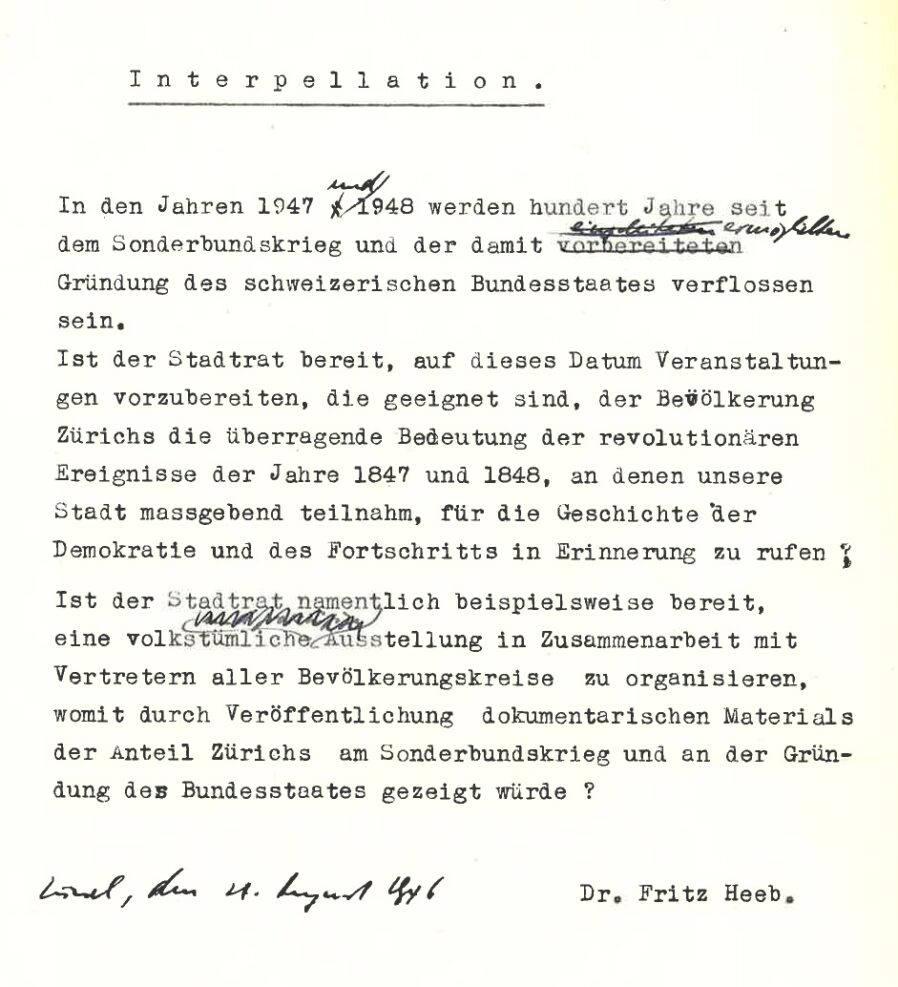

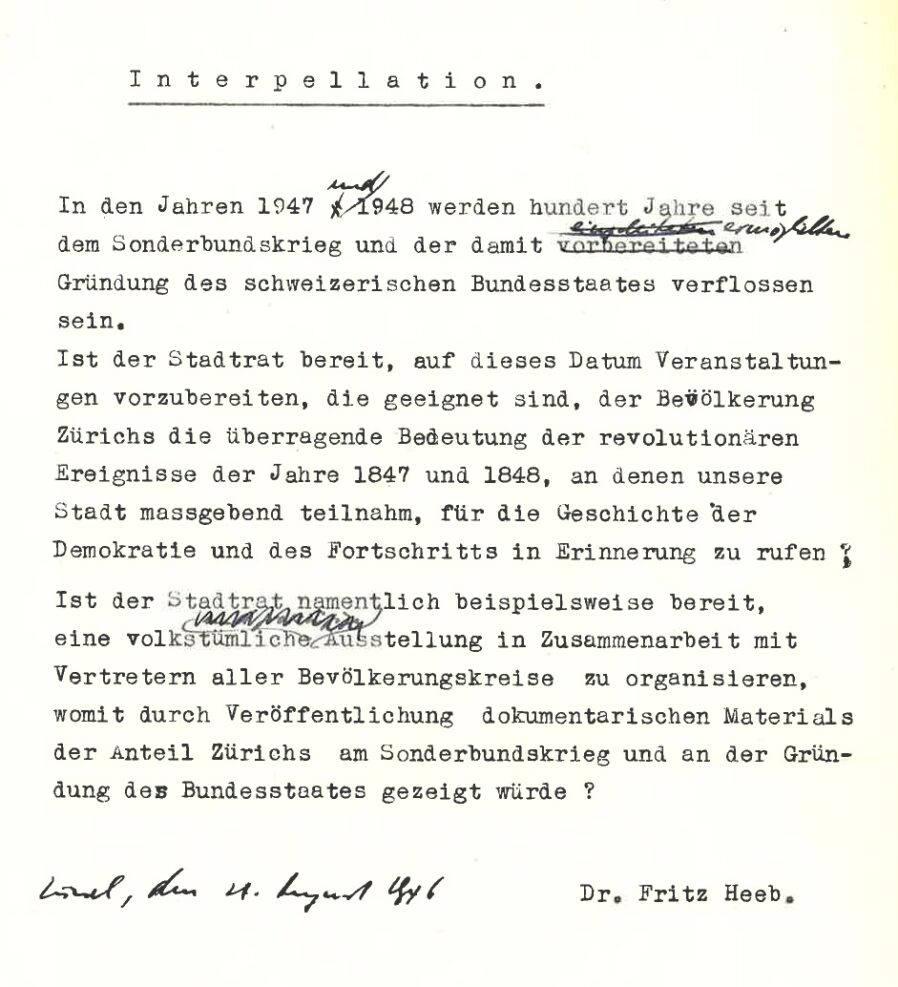

Die Privilegierung von «1291» gegenüber «1848» steigerte sich weiter durch die Errichtung des Bundesbriefmuseums in Schwyz, das 1936 feierlich eingeweiht wurde, und die im Zeichen der Geistigen Landesverteidigung abgehaltenen 650-Jahr-Feiern von 1941. Die 100-Jahr-Feierlichkeiten der Bundesstaatsgründung delegierte der Bund dagegen 1948 zu einem grossen Teil an Kantone, Gemeinden und Private. Die in jenem Jahr erfolgte Einführung der AHV bezogen manche Zeitgenoss:innen direkt auf die Bundesstaatsgründung (s. SozialarchivInfo 3/2017). Linke Stimmen wie der Zürcher PdA-Gemeinderat Fritz Heeb betonten den revolutionären Charakter von «1848» und wollten als wahre Nachfolger der Bundesstaatsgründer nicht die Freisinnigen, sondern die sozialistische Arbeiterbewegung sehen. Die Taktung von Jubiläumsfeierlichkeiten um «1848» wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass runde Jahrestage nicht nur mit Gründungsjahrestagen der in der Historiographie und Erinnerungskultur (ausser in den ehemaligen Untertanengebieten!) bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sehr negativ bewerteten Helvetischen Republik von 1798 zusammenfielen, sondern auch mit runden Jahrestagen der grössten innenpolitischen Krise des Bundesstaates, des Landesstreiks von 1918, dessen Deutungen bis in die frühe Nachkriegszeit sehr kontrovers waren (s. SozialarchivInfo 4/2018).

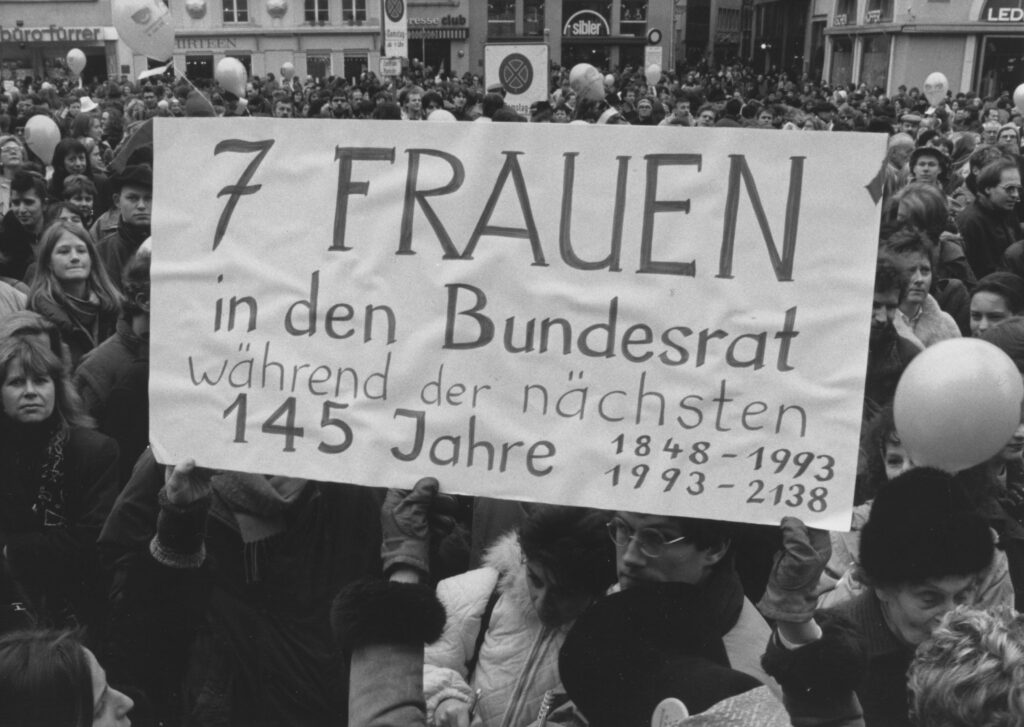

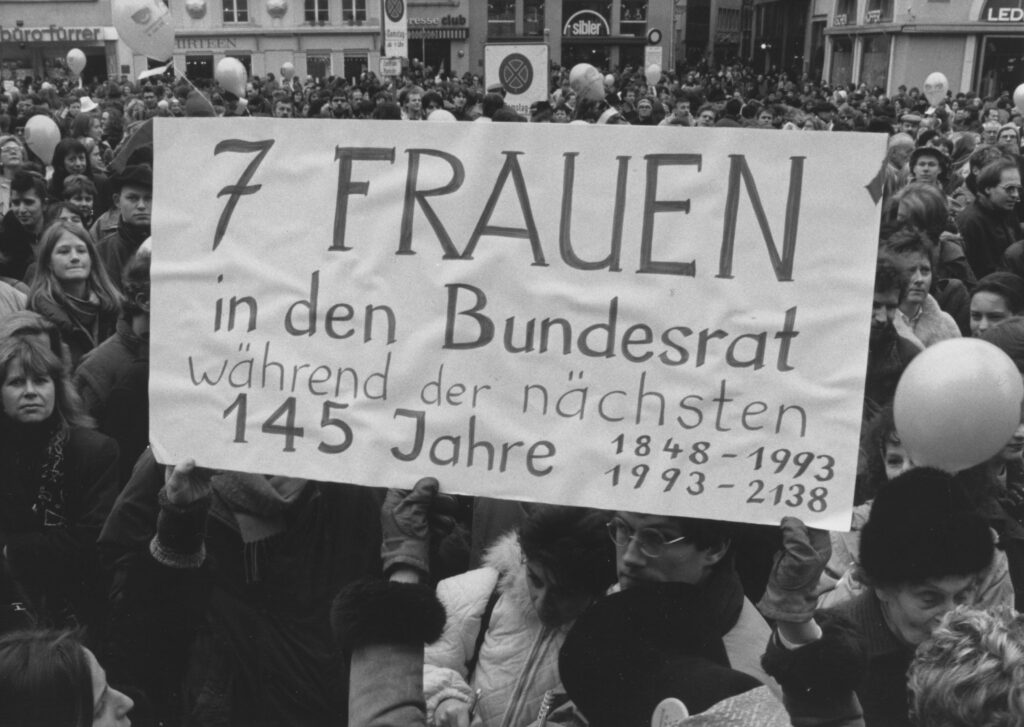

Im späten 20. Jahrhundert verschoben sich die Perspektiven erneut. Die wissenschaftliche Geschichtsschreibung löste die Entstehung der Alten Eidgenossenschaft zunehmend aus nationalhistorischen und mythologischen Erzählungen, ohne dass freilich die entsprechenden Schlagworte («Rütlischwur», «Vögte») aus der politischen Rhetorik verschwunden wären. Die sich auf «1291» beziehenden 700-Jahr-Feiern von 1991 waren weniger nationalpädagogisch aufgeladen als ihre Vorläuferinnen von 1891 und 1941, wurden aber im Nachgang der Fichenaffäre von einem teilweisen Kulturboykott überschattet. Zugleich wurde «1848» vermehrt beachtet. Nach der EWR-Abstimmung 1992 entstand die Organisation «Geboren 1848», die sich unter Berufung auf die Bundesstaatsgründung für eine aussenpolitische Öffnung einsetzte (s. SozialarchivInfo 4/2022). Im Umfeld des 150-Jahr-Jubiläums 1998 betonte die Geschichtsschreibung verstärkt die europäischen Kontexte der Bundesstaatsgründung. Auch wurde das liberale «Fortschrittsnarrativ» durch die Analyse von Demokratiebewegungen ausserhalb der liberalen Eliten namentlich in den 1830er-, 1840er- und 1860er-Jahren relativiert. Zudem mehrten sich Hinweise auf die Diskrepanz, dass die Schweiz im 19. Jahrhundert Vorreiterin der Demokratie, im 20. Jahrhundert dagegen Nachzüglerin bei der Einführung des Frauenstimmrechts gewesen war, und wurde der «männerbündische» Charakter des Bundesstaats thematisiert (s. SozialarchivInfo 6/2020).

Und heute? Im aktuellen Jubiläumsjahr liegen die Schwerpunkte auf den demokratischen und rechtsstaatlichen Errungenschaften, aber auch Defiziten der Bundesverfassung von 1848. Vor dem Hintergrund der Diskussionen um «Postdemokratie» mit einem Zerfall inhaltlicher Auseinandersetzungen und wirklicher politischer Partizipation und der Verschiebung zentraler Entscheidungsmacht von demokratisch legitimierten Staatsorganen zu globalisierten Konzernen sowie der erneuten Bedeutungszunahme autoritärer und neototalitärer Regime und Bewegungen und ihrer antidemokratischen Diskursmacht im virtuellen Raum wird die Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit und Selbstläufer, sondern verstärkt als eine stets bedrohte Errungenschaft verstanden und die Prozesshaftigkeit ihrer Herausbildung und Entwicklung vor, während und nach dem Revolutionsjahr 1848 betont. So fokussiert die zentrale Jubiläumsausstellung im Landesmuseum auf die Etablierung von Grundrechten in der ersten Bundesverfassung und ihre Weiterentwicklung und Vermehrung in den letzten 175 Jahren. Und am 4. Mai stimmte der Nationalrat einem Antrag des Mitte-Abgeordneten Heinz Siegenthaler zu, den 12. September als Jahrestag des Inkrafttretens der Bundesverfassung zu einem zweiten Nationalfeiertag zu erheben, in dessen Zentrum nicht Festreden, Bratwürste und Feuerwerke, sondern als «Feiertag der Demokratie» das Gedenken an die demokratische Verfassungstradition und das Nachdenken über ihre Gegenwart und Zukunft stehen soll.

Johannes Scherr, württembergischer Demokrat im Schweizer Exil (Urheber:in: unbekannt/SozArch F Ka-0002-155)

Michail Bakunin beteiligte sich 1848/49 unter anderem an revolutionären Aktivitäten in Paris, Breslau, Prag und Dresden (Urheber:in: unbekannt/SozArch F Fd-0002-26)

Bezugnahme auf die Bundesstaatsgründung in der Kampagne für die AHV-Einführung (Urheber: Hans Tomamichel/SozArch F 5172-Zb-019)

Interpellation von Gemeinderat Fritz Heeb zum Engagement der Stadt Zürich für das Gründungsjubiläum des Bundesstaats (SozArch Ar 132.40.1)

Protest gegen den «männerbündischen» Charakter des Bundesstaats bei einer Demonstration in Zürich, 1993 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5031-Fb-0404)

Material zum Thema im Sozialarchiv (Auswahl)

Archiv

- Ar 132.40.1, Mappe 3 Nachlass Fritz Heeb: Interpellation von Fritz Heeb im Zürcher Gemeinderat betr. Erinnerungsfeier Sonderbund und Gründung des Bundesstaates

- Ar 198.52.1 Johann Heinrich Müller und Familie: Familienkorrespondenz 1844–1857

- Ar sabz 226-229 Schweizerische Arbeiterbildungszentrale: 150 Jahre Bundesstaat

- Ar SGB G 742/8 Schweizerischer Gewerkschaftsbund: Vereinbarung Projekt 150 Jahre Bundesstaat 1997

Sachdokumentation

- KS 32/96+96a Revolution, Bürgerkrieg

- KS 34/27 Schweizerische Bundesverfassung; Verfassungsrecht in der Schweiz

- KS 34/31 Staatsrecht, Verfassungsrecht, Staatsorgane: Kanton Zürich vor 1900

- KS 335/120a Kommunistisches Manifest

- KS 900/7+7a Schweizer Geschichte: 1798 bis 1847

- KS 900/8 Schweizer Geschichte: ab 1848

- ZA 39.2 Schweizer Geschichte: 1798 bis 1847

- ZA 39.3 Schweizer Geschichte: 1848 bis 1913

Bibliothek

- Altermatt, Urs (Hg.): Das Bundesratslexikon. Basel 2019, 140755

- Altermatt, Urs: Vom Unruheherd zur stabilen Republik: Der schweizerische Bundesrat 1848–1875: Teamplayer, Schattenkönige und Sesselkleber. Basel 2020, 144782

- [Amiet, Jakob:] Der siegreiche Kampf der Eidgenossen gegen Jesuitismus und Sonderbund: Dessen Zusammenhang und Bedeutung in der Entwicklungsgeschichte der schweizerischen Nation und dessen Wirkung auf das politische Leben des Auslandes: Nebst vollständiger Schilderung des Feldzuges vom November 1847. Solothurn 1848, R 401

- Andrey, Georges: Auf der Suche nach dem neuen Staat (1798–1848), in: Mesmer, Beatrix (Red.): Geschichte der Schweiz und der Schweizer. Basel 1986. S. 527-637, Hf 5520

- Angerstein, Wilhelm: Die Berliner März-Ereignisse im Jahre 1848: Nebst einem vollständigen Revolutions-Kalender: Mit und nach Actenstücken, sowie Berichten von Augenzeugen: Zur Feststellung der Wahrheit und als Entgegnung wider die Angriffe der reactionären Presse. Leipzig 1864, A 2083

- Auerbach, Berthold: Tagebuch aus Wien: Von Latour bis auf Windischgrätz (September bis November 1848). Breslau 1849, A 3108

- Bakunin, Michael: Zwei Schriften aus den 40er Jahren des XIX. Jahrhunderts. Prag 1936, B 436

- Bakunin, Michael: Sozialrevolutionäres Programm: Katechismus der revolutionären Gesellschaft (1865/66), in: ders.: Philosophie der Tat: Auswahl aus seinem Werk. Köln 1968. S. 316-359, 38520

- Bakunin, Michael: «Barrikadenwetter» und «Revolutionshimmel» (1849): Artikel in der «Dresdner Zeitung». Berlin 1995, 100110:2

- Bakunin, Michael: Russische Zustände (1849). Berlin 1996, 100110:3

- Bakunin, Michael: Die revolutionäre Frage: Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus. Hg. Wolfgang Eckhardt. Münster 2000, 111589

- Balser, Frolinde: Sozial-Demokratie 1848/49–1863: Die erste deutsche Arbeiterorganisation: «Allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung» nach der Revolution. 2 Bde. Stuttgart 1965, 40153

- Bauhofer, Stefan et al.: Totalrevision der Bundesverfassung: Dokumente und Diskussionsbeiträge. Basel 1977, 58685

- Baumgartner, J.: Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgestaltungen von 1830 bis 1850. 4 Bde. Zürich 1853-1866, A 1561

- Becker, Joh.[ann] Ph.[ilipp]: Die Neutralität nach dem Mährchen vom Menschenfresser: Zum Frommen der Menschheit: Den gesetzgebenden Versammlungen aller Völker, vornehmlich aber der Schweizerischen Tagsatzung gewidmet. Biel 1848, R 42

- Becker, Joh.[ann] Ph.[ilipp] und Chr.[istian] Essellen: Geschichte der süddeutschen Mai-Revolution des Jahres 1849. Genf 1849, A 3224

- Bergmann, Jürgen: Wirtschaftskrise und Revolution: Handwerker und Arbeiter 1848/49. Stuttgart 1986, 81887

- Bericht von der hohen Tagsatzung niedergesetzten Kommission, betreffend die Vertheilung der sämmtlichen milden Gaben, welche für die Opfer des Feldzuges vom Spätjahr 1847 eingelangt sind. Bern 1848, R 662

- Best, Heinrich: Interessenpolitik und nationale Integration 1848/49: Handelspolitische Konflikte im frühindustriellen Deutschland. Göttingen 1980, 70824

- Bilic, Viktorija und Alison Clark Efford (Hg.): Radikale Beziehungen: Die Briefkorrespondenz der Mathilde Franziska Anneke zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Stuttgart 2023, erwartet

- Blattmann, Lynn und Irène Meier (Hg.): Männerbund und Bundesstaat: Über die politische Kultur der Schweiz. Zürich 1998, 103075

- Bleiber, Helmut et al. (Hg.): Demokratie und Arbeiterbewegung in der deutschen Revolution von 1848/49: Beiträge des Kolloquiums zum 150. Jahrestag der Revolution von 1848/49 am 6. und 7. Juni 1998 in Berlin. Berlin 2000, 107085

- Bleyer, Alexandra: 1848: Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution. Ditzingen 2022, 148844

- Blum, Robert (Hg.): Volksthümliches Handbuch der Staatswissenschaften und Politik: Ein Staatslexicon für das Volk. 2 Bde. Leipzig 1848, A 3346:1

- Bonderer, Roman: Willensnation wider Willen: Die medialen Konflikte in der Entstehungszeit des Schweizer Nationalstaats (1830–1857). Basel 2021, 144873

- Bong, Jörg: Die Flamme der Freiheit: Die deutsche Revolution 1848/1849. Köln 2022, 148965

- Bong, Jörg: Tage der Entscheidung: Die deutsche Revolution 1848/1849. Köln 2023, erwartet

- Bong, Jörg (Hg.): Forderungen des Volkes: Frühe demokratische Programme. Köln 2023, 149899

- Bong, Jörg: Freiheit oder Tod: Die deutsche Revolution 1848/1849. Köln 2024, erwartet

- Bonjour, Edgar: Der Neuenburger Konflikt, 1856/57: Untersuchungen und Dokumente. Basel 1957, 39013

- Born, Stephan: Erinnerungen eines Achtundvierzigers. Leipzig 1898, A 2159

- Botzenhart, Manfred: 1848/49: Europa im Umbruch. Paderborn 1998, 104995

- Boyer, Pierre et al.: La révolution de 1848 en Algérie: Mélanges d’histoire. Paris 1949, 30414

- Brandstätter, Horst (Hg.): Im Interesse der Wahrheit: Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion aus Paris, von einer Hochverräterin: Nach dem unzensierten Handexemplar der Autorin Emma Herwegh. Lengwil 1998, 111740

- Breynat, Jules: Les socialistes depuis février: Ledru-Rollin, Emile de Girardin, Proudhon, Blanqui, Louis Blanc, Cabet, Raspail, George Sand, Pierre Leroux, Pierre Dupont. Paris 1850, Bo 52

- Brunhart, Arthur (Hg.): Liechtenstein und die Revolution 1848: Umfeld, Ursachen, Ereignisse, Folgen. Zürich 2000, 106968

- Canis, Konrad: Konstruktiv gegen die Revolution: Strategie und Politik der preussischen Regierung 1848 bis 1850/51. Paderborn 2022, Gr 15574

- Chase, Malcolm: The Chartists: Perspectives & legacies. London 2015, 131897

- Claudin, Fernando: Marx, Engels et la révolution de 1848. Paris 1980, 67771

- Cochut, Andreas: Die Arbeiter-Associationen: Geschichte u. Theorie der Versuche einer Reorganisation der Gewerbe, welche seit dem Febr. 1848 gemacht worden sind. Tübingen 1852, R 293

- Collmer, Peter: Die Schweiz und das Russische Reich 1848–1919: Geschichte einer europäischen Verflechtung. Zürich 2004, 112710

- Dean, Karin und Markus Widmer: Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in der Schweiz 1848/1849, in: Goehrke, Carsten und Werner G. Zimmermann (Hg.): «Zuflucht Schweiz»: Der Umgang mit Asylproblemen im 19. und 20. Jahrhundert. Zürich 1994. S. 39-63, 97808

- Deinet, Klaus: Napoleon III: Frankreichs Weg in die Moderne. Stuttgart 2019, 141274

- Dejung, Emanuel et al.: Jonas Furrer (von Winterthur) 1805–1861, erster schweizerischer Bundespräsident: Ein Lebensbild. Winterthur 1948, 17008

- Dipper, Christof und Ulrich Speck (Hg.): 1848 – Revolution in Deutschland. Frankfurt 1998, 103135

- Dommen, Bridget: Le géneral G. H. Dufour: Humaniste et pacificateur de la Suisse. Bière 2018, 139955

- Dowe, Dieter et al. (Hg.): Europa 1848: Revolution und Reform. Bonn 1998, 103019

- Eckhardt, Wolfgang: Von der Dresdner Mairevolution zur Ersten Internationale: Untersuchungen zu Leben und Werk Michail Bakunins. Lich 2005, 115048

- Elsner, Helmut et al. (Hg.): Fragmente zu internationalen demokratischen Aktivitäten um 1848 (M. Bakunin, F. Engels, F. Mellinet u.a.). Trier 2000, 108030

- Engehausen, Frank: Werkstatt der Demokratie: Die Frankfurter Nationalversammlung 1848/49. Frankfurt 2023, 149730

- Engels, Friedrich: Die deutsche Reichsverfassungskampagne. Berlin 1969, 85455

- Enzensberger, Ulrich: Herwegh: Ein Heldenleben. Frankfurt 1999, 105099

- Ernst, Andreas et al. (Hg.): Revolution und Innovation: Die konfliktreiche Entstehung des schweizerischen Bundesstaates von 1848. Zürich 1998, 102938:1

- Escher, Alfred: Rede bei Eröffnung des zur ordentlichen Frühlingssitzung versammelten Grossen Rathes des Eidgenössischen Standes Zürich. Zürich 1848, R 634

- Ferdinand Freiligrath’s sämmtliche Werke. 5 Bde. New York 1858, A 3162:1-5

- Flanner, Karl: Die Revolution von 1848 in Wiener Neustadt. Wien 1978, 76501

- Freund, Marion: «Mag der Thron in Flammen glühn!»: Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49. Königstein/Taunus 2004, 113326

- Frey, Jürg: Troubadour der Freiheit: Geschichte der politischen Lyrik in der Schweiz 1830–1848. Bern 1994, 97448