Am Sonntag, 25. November 1973, stand auf den Schweizer Strassen alles still. Dasselbe Phänomen wiederholte sich an den folgenden beiden Sonntagen. Auch in den Nachbarländern Deutschland und Österreich gab es in jenen Wochen autofreie Sonntage. Die Regierungen reagierten damit auf die von arabischen Ländern aus politischen Gründen verordnete Einschränkung der Ölfördermengen und den scharfen Anstieg der Ölpreise auf dem Weltmarkt. Letzterer trug massgeblich zur ersten grossen Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg bei. Dies hatte weitreichende, bis in die Gegenwart fortwirkende Folgen: Das Ende der durch stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichneten «Trente Glorieuses» erodierte den sozialpartnerschaftlich-keynesianischen Nachkriegskonsens und gab Stimmen von rechts und links Auftrieb, die alternative wirtschafts- und sozialpolitische Strategien propagierten. Zugleich wurde die politische Problematik der internationalen Energieabhängigkeit drastisch vor Augen geführt. Die scharfe Rezession beschleunigte in Ländern wie der Schweiz den bereits im Gang befindlichen Strukturwandel weg von der industriellen Produktion, hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Darüber hinaus stehen die Ereignisse vor einem halben Jahrhundert auch am Beginn verschiedener aktueller Themen: Von der Dominanz «neoliberaler» Wirtschaftspolitik über das klima- und versorgungspolitische Postulat der Dekarbonisierung und die energiepolitische Abhängigkeit von Russland bis hin zu den Terroranschlägen der Hamas zum 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges.

«Trente Glorieuses», «1950er-Syndrom» und die «Grenzen des Wachstums»

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war geprägt von einem Wirtschaftsaufschwung mit weitgehender Vollbeschäftigung, stetigen Reallohnzuwächsen und nur gelegentlichen leichten Wachstumsdellen. Die als Lehre aus der Grossen Depression der 1930er-Jahre entstandene keynesianische Wirtschaftstheorie schien den Schlüssel zu einer krisenfreien Entwicklung zu bieten: Bei Wachstumseinbrüchen sollte der Staat zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit und deflationärer Schrumpfung seine Ausgaben erhöhen, in starken Wachstumsphasen zur Inflationsbekämpfung dagegen finanz- und konjunkturpolitisch auf die Bremse treten (s. SozialarchivInfo 5/2020). Es fehlte allerdings auch in der Schweiz nicht an Unkenrufen, die prophezeiten, es könne nicht immer so weitergehen, und Kritik an der «wirtschaftlichen Aufblähung» und «Überkonjunktur» übten. Der Bund reagierte mehrfach mit Massnahmen zur «Konjunkturdämpfung» gegen die vermeintliche «Überhitzung» der Wirtschaft. Als Probleme wurden vor allem die mit dem Wirtschaftsaufschwung verbundene Teuerung sowie die angebliche «Überfremdung» durch immigrierte Arbeitskräfte betrachtet (s. SozialarchivInfo 2/2020), seit den 1960er-Jahren allmählich auch Luft- und Gewässerverschmutzung, Verkehrszunahme und wachsender Energiebedarf.

Tatsächlich führten das rasante Wirtschaftswachstum, der Durchbruch zur Massenkonsumgesellschaft und die Automobilisierung der Gesellschaft in der frühen Nachkriegszeit zu einem sprunghaften Anstieg des Energieverbrauchs – dies weltweit, auf der Ebene der industrialisierten Volkswirtschaften und dort auch pro Kopf. Den Löwenanteil des wachsenden Energiebedarfs, den die wirtschafts- und umwelthistorische Forschung später als «1950er Syndrom» pathologisiert hat, deckten dabei die fossilen Brennstoffe, insbesondere das Erdöl. In der Schweiz verdrängte das Erdöl in den ersten zehn Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die teurere Kohle als wichtigsten Energieträger. 1946 wurden noch 37 Prozent des Primärenergieverbrauchs mit Kohle gedeckt und nur 11 Prozent mit Erdöl. 1956 entfielen dann auf das Erdöl bereits 37 Prozent und auf die Kohle nur noch 24 Prozent. In absoluten Zahlen nahm indessen auch der Kohleverbrauch bis Ende der 1950er-Jahre noch zu, freilich bei Weitem nicht so rasant wie der Erdölverbrauch, der sich von 1945 bis 1973 mehr als verfünfhundertfachte. Dafür verantwortlich waren etwa eine Verdreifachung des Motorfahrzeugbestands allein in den 1950er-Jahren und eine massive Zunahme des Erdölverbrauchs bei Haushalten, Gewerbe, Landwirtschaft und Dienstleistungen.

Im Verhältnis zu den Preisen für die meisten anderen Güter und zu den Löhnen wurde das Erdöl in dieser Phase immer billiger, so dass ökonomische Anreize zu seinem sparsamen Einsatz fehlten und sich Rationalisierungsbemühungen auf andere Aspekte der Produktionsprozesse und des Konsumverhaltens konzentrierten. So sank in der Schweiz während der «Trente Glorieuses» die Energieeffizienz laufend. Zwar warnten seit den 1950er-Jahren Naturwissenschaftler:innen vor einem durch den wachsenden CO2-Ausstoss verursachten Temperaturanstieg und zirkulierten in der Presse auch bereits apokalyptische Zukunftsbilder überfluteter Grossstädte nach einem Abschmelzen der Polkappen. Wirklich wahrhaben wollten dieses Problem aber nur wenige (s. SozialarchivInfo 6/2019). Hinzu kam eine zunehmende weltwirtschaftliche Abhängigkeit von den Staaten des Persischen Golfs: Noch 1940 hatte diese Region lediglich etwa 5 Prozent der globalen Erdölproduktion beigesteuert, bis 1973 stieg dieser Anteil auf über 40 Prozent.

Anderthalb Jahre vor Beginn der Erdölkrise trat dann der «Club of Rome» mit seiner aufsehenerregenden Studie «Grenzen des Wachstums» an die Öffentlichkeit (s. SozialarchivInfo 1/2022). Die am Massachusetts Institute of Technology (MIT) erstellte Studie beruhte auf einer kybernetischen Computersimulation, die in unterschiedlichen Szenarien fünf wesentliche Tendenzen mit globaler Wirkung analysierte: Zunahme der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion, Bevölkerungswachstum, Ausbeutung von Rohstoffreserven und Zerstörung von Lebensraum. Aufgrund der Modellrechnungen gelangten die Wissenschaftler:innen zum Schluss, dass mit unveränderten Zuwachsraten die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Lauf der nächsten hundert Jahre erreicht sein würden. Danach könnte es aufgrund der Erschöpfung der Rohstoffreserven (nicht zuletzt des Erdöls) und irreparabler Umweltschäden zu einem raschen Absinken der Bevölkerungszahl und der industriellen Kapazität kommen. Der Bericht sah diese Entwicklung nicht als unabwendbar an. Eine Veränderung der Wachstumsvoraussetzungen in Richtung eines ökologischen und ökonomischen Gleichgewichtszustandes erschien möglich, allerdings wären dazu rasches und global koordiniertes Handeln und innovative Lösungsansätze Voraussetzungen.

Die geopolitische Problematik des wachsenden Erdölkonsums hatte sich schon in der ersten Hälfte der «Trente Glorieuses» mehrfach gezeigt. Bereits eine der ersten Ost-West-Konfrontationen des beginnenden Kalten Krieges drehte sich ums Erdöl. Nachdem während des Zweiten Weltkriegs Grossbritannien und die Sowjetunion gemeinsam den Iran besetzt hatten, um die dortigen Ölfelder für die Alliierten zu sichern, verweigerte der Kreml nach Kriegsende den Truppenabzug, versuchte, den Nordiran abzuspalten und dauerhaft unter die eigene Kontrolle zu bringen, und wälzte gar Pläne für einen kommunistischen Umsturz in Teheran. Dies führte zu amerikanischen Drohungen bis hin mit dem Einsatz von Atomwaffen sowie zur Einschaltung des eben erst geschaffenen UNO-Sicherheitsrates. Im Frühjahr 1946 zog die Rote Armee aus dem Iran ab und bis Ende 1946 unterdrückte die iranische Armee die separatistischen Bestrebungen im Norden.

Im Oktober 1947 lehnte das iranische Parlament die von Stalin geforderte Gründung einer sowjetisch-iranischen Ölgesellschaft ab, forderte aber auch eine Revision des Konzessionsvertrags mit der «Anglo Iranian Oil Company». 1949 wurde die staatliche «Iran Oil Company» gegründet, die unabhängig vom Einfluss der Grossmächte dem iranischen Staat Einnahmen bescheren sollte. Eine Gruppe von Petrogeologen erhielt den Auftrag, in verschiedenen Landesteilen nach Ölvorkommen zu suchen. Der Kern dieses Teams bestand aus Schweizern, die Leitung oblag dem Zürcher Geologen Arnold Heim. Nachdem die Verhandlungen über eine Revision der Konzession der «Anglo Iranian Oil Company» ergebnislos geendet hatten, verstaatlichte der Iran 1951 die gesamte Ölindustrie. Daraufhin organisierte Grossbritannien einen internationalen Boykott gegen iranisches Öl. Für Aufsehen sorgte, als die Briten im Juni 1952 in Aden den von einer Schweizer Tarnfirma gecharterten Öltanker «Rose Mary» kaperten, der im Auftrag einer italienischen Firma iranisches Rohöl getankt hatte. Im Frühjahr 1953 gab dann Gottlieb Duttweiler bekannt, dass auch die im Aufbau befindliche Migros-Tochter «Migrol» iranisches Öl beziehe.

Neben dem Ölboykott drängte die britische Regierung die USA zu einem gemeinsamen Umsturzplan gegen den iranischen Ministerpräsidenten Mohammad Mossadegh und spielte dabei die Karte des Antikommunismus. Im Sommer 1953 starteten die Geheimdienste CIA und MI6 die «Operation Ajax» zur Destabilisierung der iranischen Regierung durch Bestechung von Politikern, Journalisten und anderen Meinungsmachern und Anzettelung von Unruhen. Schliesslich wurde Mossadegh vom Schah entlassen und verhaftet. Die Förderung und Vermarktung des iranischen Öls ging 1954 auf ein westliches Konsortium über. Der Anteil der aus der «Anglo Iranian Oil Company» hervorgegangenen «British Petroleum Company» (BP) wurde auf 40 Prozent reduziert, dafür stiegen fünf US-Unternehmen sowie «Royal Dutch Shell» und die «Compagnie Française des Pétroles» ein. Schiedsinstanz zur Schlichtung eventueller Konflikte zwischen dem Konsortium und der iranischen Regierung wurde die Schweiz.

Die Ölwaffe im arabisch-israelischen Konflikt

Zeitgleich zu den Konflikten ums iranische Öl spielte das schwarze Gold auch im beginnenden arabisch-israelischen Konflikt eine Rolle. Während des grossen arabischen Aufstands im Völkerbund-Mandatsgebiet Palästina von 1936 bis 1939 hatten die Rebellen wiederholt die kurz zuvor eröffnete Kirkuk-Haifa-Pipeline attackiert, welche Erdöl vom Irak durch Jordanien und Galiläa zum Mittelmeer leitete. Die Pipeline wurde in dieser Phase von britischen Sicherheitskräften und jüdischen Paramilitärs bewacht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Erdölinfrastruktur dann Ziel zahlreicher Terroranschläge der rechtszionistischen Untergrundorganisationen Irgun und Lechi («Stern Gang»), die den Abzug der britischen Mandatsverwaltung beschleunigen wollten. So zerstörten Sternisten im Frühjahr 1947 zwei Öltransportzüge und verübten einen Brandanschlag auf die Raffinerie von Haifa, der 16’000 Tonnen an Ölprodukten zerstörte. Ende 1947 töteten Irgun-Mitglieder mit einem Granatenanschlag vor derselben Raffinerie sechs arabische Tagelöhner, die um Arbeit anstanden, aus Rache für arabische Angriffe auf Juden. Daraufhin attackierten arabische Raffineriearbeiter ihre jüdischen Kollegen und töteten 39 von ihnen. Als Vergeltung richtete die paramilitärische Organisation Haganah in der folgenden Nacht ein Massaker an der Bevölkerung des Dorfes Balad al-Sheikh an. Die von «Royal Dutch Shell» und der «Anglo-American Oil Company» (heute: ExxonMobil) betriebene Raffinerie befand sich am Ende der Kirkuk-Haifa-Pipeline, die ab 1945 zum Ziel zahlreicher Attacken wurde. Ein im November 1947 von der UNO verabschiedeter Teilungs- und Konföderationsplan für Palästina wurde von der «Jewish Agency» akzeptiert, von den meisten arabischen Regierungen aber abgelehnt. Nach der Gründung von Israel am 14. Mai 1948 und der Kriegseröffnung von Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon und Irak gegen den neuen Staat wenige Stunden danach verweigerte die irakische Regierung die weitere Belieferung der Kirkuk-Haifa-Pipeline.

Auch im nächsten arabisch-israelischen Krieg spielte das Erdöl eine Rolle und die Verknüpfung von Öl und Geopolitik wurde auch in Europa spürbar. Im Juli 1956 kündigte Ägyptens panarabisch-nationalistischer Präsident Gamal Abdel Nasser die Verstaatlichung der britisch-französischen Suezkanal-Gesellschaft an. Insbesondere für Grossbritannien war der Suezkanal in der Erdöllogistik von grosser Bedeutung. Grossbritannien, Frankreich (dem die ägyptische Unterstützung der algerischen Unabhängigkeitsbewegung missfiel) und Israel (das sich mit Attacken von Ägypten ausgerüsteter palästinensischer Guerillas konfrontiert sah) vereinbarten daraufhin ein gemeinsames Vorgehen gegen Nasser. Dieses sollte mit einem israelischen Angriff auf Ägypten beginnen, einer als Vermittlungsmission getarnten britisch-französischen Luftlandeaktion am Suezkanal fortgesetzt werden und indirekt zu Nassers Sturz führen. Die Operation startete Ende Oktober 1956 und setzte sich Anfang November – zeitgleich zur sowjetischen Invasion in Ungarn (s. SozialarchivInfo 5/2016) – fort.

Die Weltöffentlichkeit und beide Supermächte reagierten auf das an Aktionen aus der Zeit des Hochimperialismus erinnernde Vorgehen der beiden ehemaligen europäischen Grossmächte empört. Die USA übten massiven diplomatischen Druck aus und stellten vorübergehend die Wirtschaftshilfe für Israel und Grossbritannien ein. Der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow stoppte die Öllieferungen an Israel und drohte gar mit Atomschlägen gegen London und Paris. Die NATO-Partner fühlten sich durch das eigenmächtige militärische Vorgehen Grossbritanniens und Frankreichs brüskiert. Und die UNO-Generalversammlung forderte einen unverzüglichen Abbruch der Militäraktion und einen Truppenrückzug und beschloss die Stationierung von «Peace Keeping»-Einheiten (den ersten ihrer Art) im ägyptisch-israelischen Grenzgebiet.

Ende Dezember 1956 bis März 1957 zogen die Invasionstruppen von ägyptischem Territorium ab. Parallel dazu verliess in diesen Monaten ein bedeutender Teil der jüdischen Gemeinschaft Ägyptens das Land – als Teil eines generellen Prozesses von Fluchten und Vertreibungen der jüdischen (v.a. sephardischen) Bevölkerungsgruppen aus arabischen Ländern vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu Beginn der 1970er-Jahre, der die ursprünglich europäisch bzw. aschkenasisch geprägte jüdische Mehrheitsbevölkerung Israels veränderte und vom offiziellen Israel teilweise mit der quantitativ vergleichbaren Flucht und Vertreibung von Palästinenser:innen in den Jahren 1947 bis 1949 (je etwa 800’000 Menschen) aufgerechnet und begrifflich gleichgesetzt wurde («jüdische Nakba»). Nasser ging aus der Suezkrise trotz der militärischen Niederlage politisch als Sieger hervor und stärkte seine Position als Anführer der arabischen Welt.

Wegen der Versenkung zahlreicher Schiffe durch Ägypten blieb der Verkehr durch den Suezkanal von Ende Oktober 1956 bis im April 1957 gesperrt. Ebenso sprengten syrische Kommandos Anfang November die als Ersatz für die Kirkuk-Haifa-Pipeline errichtete Kirkuk-Baniyas-Pipeline, die Erdöl vom Irak durch Syrien zum Mittelmeer leitete, und Saudi-Arabien verhängte ein Ölembargo gegen Grossbritannien und Frankreich. Die Erdölabhängigkeit der Industriestaaten war indessen noch zu gering, als dass dadurch eine Wirtschaftskrise verursacht worden wäre – die kurze Rezession von 1958 hatte andere Ursachen. Der Bundesrat erliess aber angesichts der Doppelkrise im Nahen Osten und Ungarn und der geringen Ölreserven im Inland für die vier Sonntage ab dem 18. November 1956 ein generelles Autofahrverbot. Andere europäische Länder führten vorübergehend die Benzinrationierung aus dem Zweiten Weltkrieg wieder ein. In verschiedenen europäischen Staaten starteten im Anschluss an die Suezkrise inländische Erdölexplorationen. In der Schweiz erfolgte 1959 die Gründung der Swisspetrol AG, die nach Erdöl und Erdgas suchte und bis 1966 siebzehn erfolglose Bohrungen durchführte.

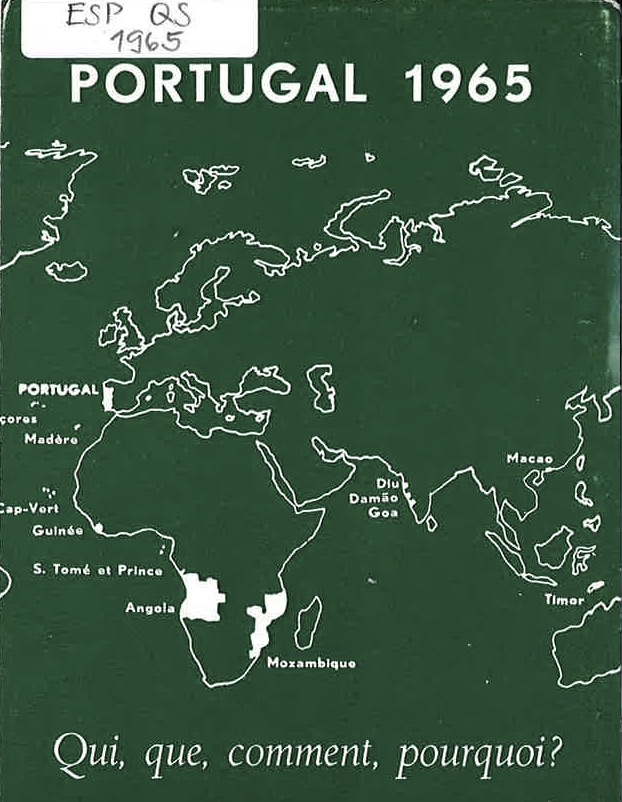

Die Suezkrise sollte nicht der letzte arabisch-israelische Krieg bleiben. Die Attacken aus arabischen Staaten operierender palästinensischer Guerillas auf Israel setzten sich fort, hinzu kamen in den frühen 1960er-Jahren konkurrierende wasserwirtschaftliche Projekte Israels und der arabischen Staaten, die auch zu militärischen Grenzscharmützeln führten. Der von Nasser erzwungene Abzug der UNO-Blauhelmtruppen vom Sinai im Frühjahr 1967, die völkerrechtswidrige ägyptische Sperrung der Strasse von Tiran für die israelische Schifffahrt und damit deren Abschnürung vom Roten Meer und Indischen Ozean, falsche sowjetische Geheimdienstberichte an das militärisch unterstützte Ägypten über angebliche israelische Truppenkonzentrationen an der Grenze zu Syrien sowie ein massiver, von Vernichtungspropaganda begleiteter Truppenaufmarsch Ägyptens an den Grenzen Israels mündeten am 5. Juni 1967 in den Ausbruch des Sechstagekrieges. Dieser begann mit einem israelischen Luftschlag, der die gesamte ägyptische Luftwaffe ausschaltete, und bescherte Ägypten, Jordanien und Syrien eine schwere Niederlage. Am zweiten Kriegstag beschlossen mehrere arabische Staaten eine Einschränkung des Ölexports. Der Irak, Kuwait, Algerien und Bahrain verhängten ein Ölembargo gegen die USA und Grossbritannien, Syrien stellte den Ölexport ganz ein. Diese nur halbherzig befolgten Massnahmen dauerten über das Kriegsende hinaus bis zum 1. September 1967. Sie schadeten den USA und Westeuropa wirtschaftlich aber kaum.

Innert weniger Tage erlangten die israelischen Streitkräfte die Kontrolle über die ägyptische Sinaihalbinsel, den seit 1948 ägyptisch besetzten Gazastreifen, das seit 1948 jordanisch besetzte Westjordanland samt Ostjerusalem und die syrischen Golanhöhen. Damit gerieten alle Gebiete, die gemäss dem UNO-Plan von 1947 für einen arabischen Staat in Palästina vorgesehen gewesen waren, unter israelische Herrschaft, ebenso etwa eine Million Palästinenser:innen. Etwa ein Drittel von ihnen floh, hauptsächlich nach Jordanien. Zeitgleich intensivierten sich in verschiedenen arabischen Staaten die Verfolgungen der verbliebenen jüdischen Gemeinschaften, was deren Flucht nach Israel oder in westliche Länder nach sich zog. Auch die jüdischen Gemeinschaften im Ostblock wurden zum Ziel von Repressionen und ausser Rumänien brachen alle Ostblockstaaten die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab. Am 1. September 1967 einigten sich die Regierungschefs der Arabischen Liga in der Resolution von Khartum auf die «drei Nein»: kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit Israel. Damit wurde das israelische Angebot einer Rückgabe von Sinaihalbinsel und Golanhöhen gegen die Anerkennung Israels durch Ägypten und Syrien hinfällig.

Es folgte der sogenannte Abnützungskrieg, in dem Ägypten erfolglos den Sinai zurückzuerobern versuchte. Er dauerte bis zum Abschluss eines Waffenstillstands im August 1970. Ebenfalls in diese Zeit fielen das Aufkommen der palästinensischen Luftpiraterie, der Bürgerkrieg in Jordanien mit Gefechten jordanischer Sicherheits- und Streitkräfte gegen palästinensische Guerillas und syrische Truppen in den Jahren 1970/71 sowie die Geiselnahme des israelischen Teams an den Olympischen Spielen 1972 in München durch die palästinensische Terrororganisation «Schwarzer September», die mit siebzehn Toten endete.

Ebenso erfolgte ein Prozess, der zeitgenössisch als «Souveränitätswechsel beim Erdöl» weg von den westlichen Ölkonzernen, hin zu den Förderländern bezeichnet wurde. 1968 gründeten Kuwait, Libyen und Saudi-Arabien die Organisation der arabischen Erdöl exportierenden Staaten (OAPEC) als Ergänzung zur Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Die 1960 entstandene OPEC verstand sich als Kartell zur Kontrolle der Fördermengen, Anhebung der Weltmarktpreise und Verhandlungsgegenspieler der grossen Ölkonzerne (sog. «sieben Schwestern»). 1967 verweigerte aber das OPEC-Mitglied Venezuela die Beteiligung an den Fördereinschränkungen der arabischen Staaten. Bis 1973 traten Algerien, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak, Syrien und Ägypten der OAPEC bei. Zwischen 1971 und 1973 kam es zudem zu einer Verstaatlichungswelle westlicher Erdölförderkonzessionen in Algerien, Irak, Kuwait, Katar, Abu Dhabi, Saudi-Arabien und im Iran. Dieser Umbruch führte auch zur Entstehung neuer Vertriebskanäle, wovon etwa der Rohstoffhändler Marc Rich profitierte, dessen Marc Rich + Co AG (heute: Glencore) ab 1974 in Zug domiziliert war.

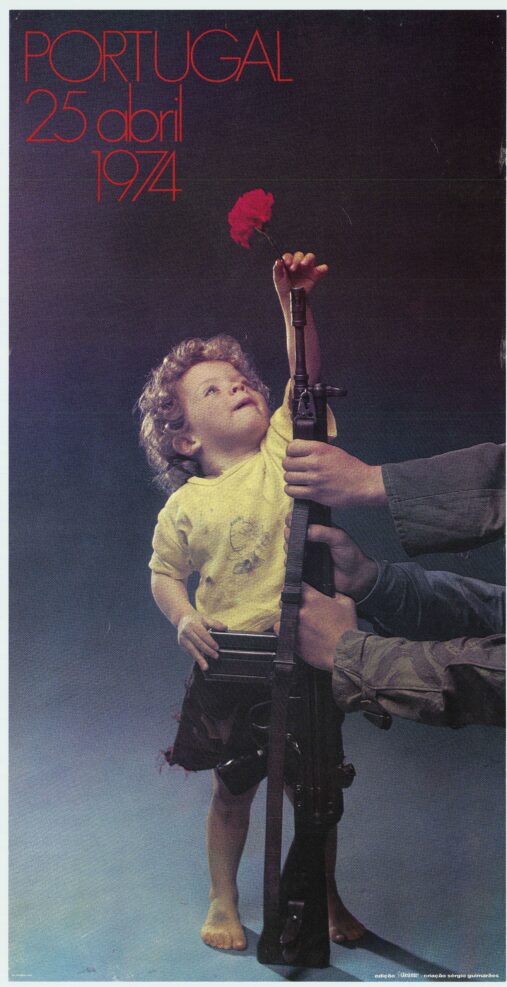

Der nächste arabisch-israelische Krieg startete am 6. Oktober 1973 mit einem Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens auf Israel am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Während der ersten beiden Tage, als das völlig überrumpelte Israel seine Streitkräfte mobilisierte, rückten die arabischen Armeen so rasch vor, dass die israelische Regierung darüber diskutiert haben soll, Atombomben gefechtsbereit zu machen. Dann wendete sich das Blatt aber, die durch einen irakischen Panzerverband verstärkten syrischen Streitkräfte wurden am Golan schwer geschlagen und die ägyptischen Einheiten auf der Sinaihalbinsel teilweise eingekesselt. Am 16. Oktober überquerten israelische Verbände sogar den Suezkanal. Am 24. Oktober trat unter dem Druck der UNO ein Waffenstillstand in Kraft. Trotz der militärischen Niederlage stellten die Regime Ägyptens und Syriens diesen Krieg in der Folge als erfolgreiche Revanche für 1967 dar.

Dieses Mal wirkte die Ölwaffe aufgrund der neuen Strukturen des Ölmarktes weit stärker als während der vorangegangenen Nahostkriege. Bereits am ersten Tag des Jom-Kippur-Krieges beschlossen die Ölminister der arabischen Staaten einen Lieferboykott gegen den Westen. Am 16. Oktober hoben die Förderländer des persisch-arabischen Golfs die Rohölpreise um 70 Prozent an, weitere OPEC-Länder folgten diesem Vorbild. Am folgenden Tag beschloss die OAPEC eine Reduktion der Ölfördermenge um 5 Prozent für so lange, bis sich Israel aus den 1967 eroberten Gebieten zurückzöge. Auf Grundlage einer Einteilung der Verbraucherländer in «befreundet», «neutral» und «feindlich» erhielten erstere volle Lieferumfänge, die «Neutralen» die noch zur Verfügung stehenden Restmengen und die in arabischen Augen proisraelischen «Feinde» gar nichts mehr. Die Fördereinschränkung wurde zwar bereits Ende Dezember 1973 wieder aufgehoben. Am 23. Dezember beschlossen die Golfstaaten aber auch eine Verdoppelung des Ölpreises. Im März 1974 hoben die OAPEC-Staaten ihr Ölembargo gegen die USA als Anerkennung der amerikanischen Vermittlungserfolge zwischen Ägypten und Israel auf. Bei diesen Massnahmen der Ölförderländer gingen politische Absichten und das aussenwirtschaftliche Ziel einer langfristigen Anhebung der Weltmarktpreise Hand in Hand. Tatsächlich stieg der Ölpreis am 17. Oktober 1973 von 3 auf über 5 Dollar pro Barrel und steigerte sich im folgenden Jahr sogar auf über 12 Dollar.

Die Zuspitzung des Nahostkonflikts ab den späten 1960er-Jahren hatte auch abseits der Ölversorgung Rückwirkungen auf die Schweiz. Dreimal wurde das Land direkt von der Luftpiraterie betroffen (s. SozialarchivInfo 4/2021): Im Februar 1969 beschossen vier Attentäter:innen der «Volksfront zur Befreiung Palästinas» (PFLP) auf dem Flughafen Zürich-Kloten eine El-Al-Maschine und töteten den israelischen Co-Piloten. Die drei überlebenden Attentäter:innen, die sich nach ihrer Verhaftung auf Wilhelm Tell berufen hatten, wurden zu je zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Animiert durch diesen Terroranschlag schloss sich 1970 der junge Tessiner Linksradikale Bruno Breguet der PFLP an und wurde wenige Monate darauf nach einem von den israelischen Behörden vereitelten Sprengstoffattentat als erster Nichtaraber in Israel wegen Terrorismus verurteilt. Nach sieben Jahren Haft stiess Breguet dann zur Terrororganisation von «Carlos», bevor er sich vom CIA rekrutieren liess und 1995 unter mysteriösen Umständen verschwand.

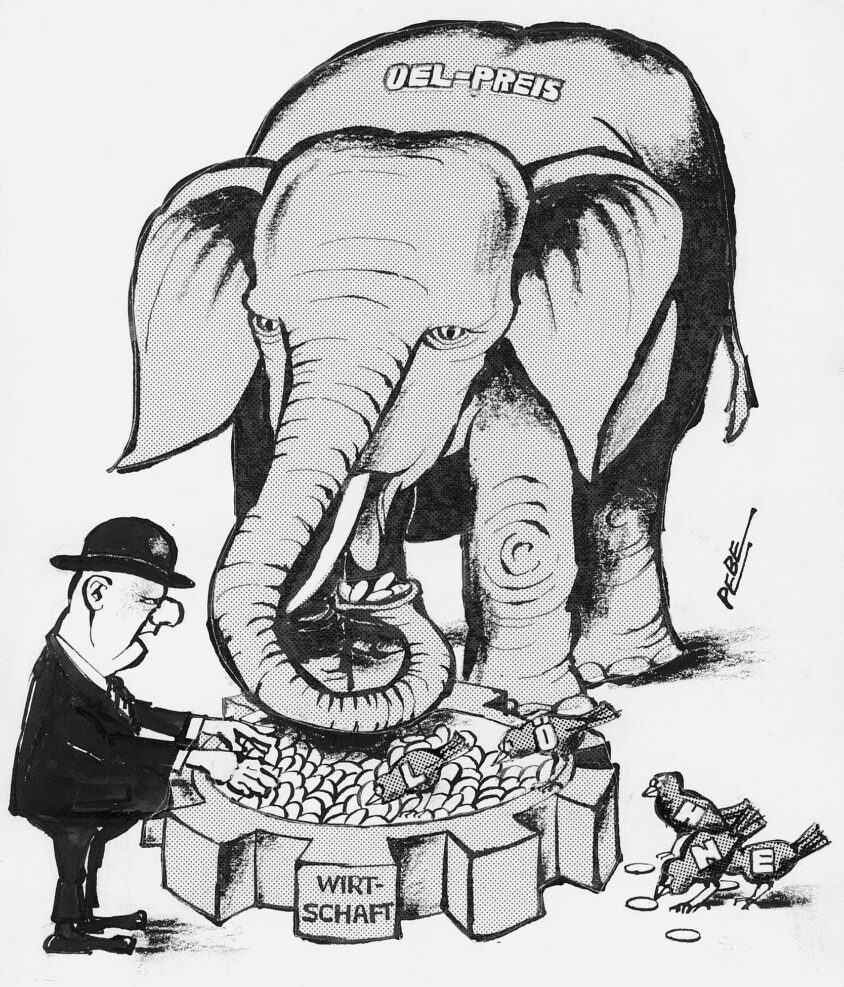

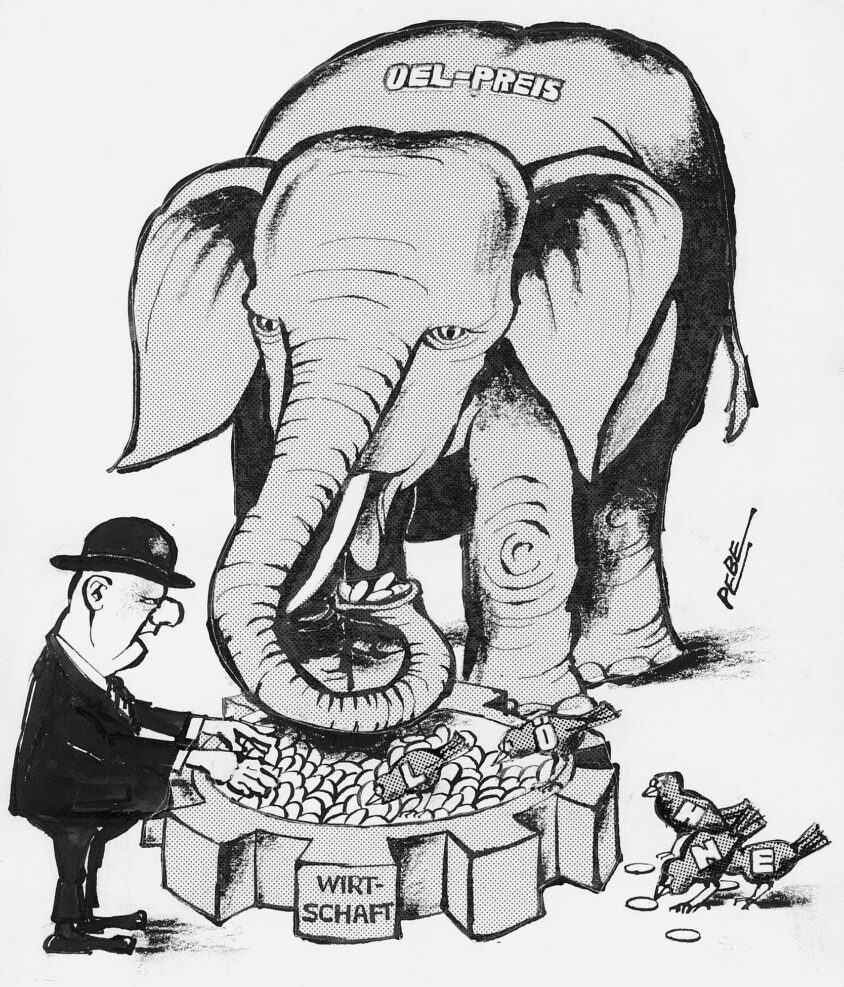

«Weg mit euch, ihr kleinen, nimmersatten Biester!» – Gewerkschaftliche Kritik am Zusammenhang von Ölpreis, Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsverhältnissen (Urheber: Paul Brassel/SozArch F 5018-Za-007)

Öl, Kohle, Holz, Gas: Energieintensiver Wirtschaftsaufschwung der 1950er-Jahre (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5033-Fd-0044)

Benzin als Wohlstandssymbol der Nachkriegszeit: Tankstelle um 1963 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5030-Fb-0329)

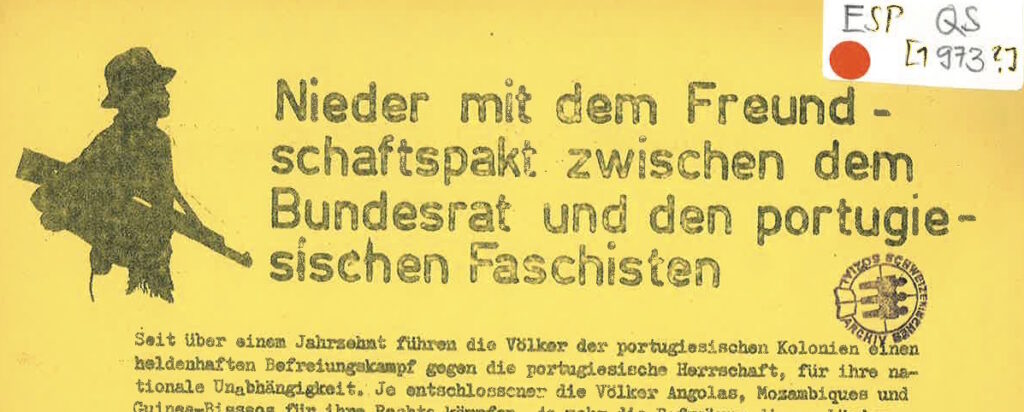

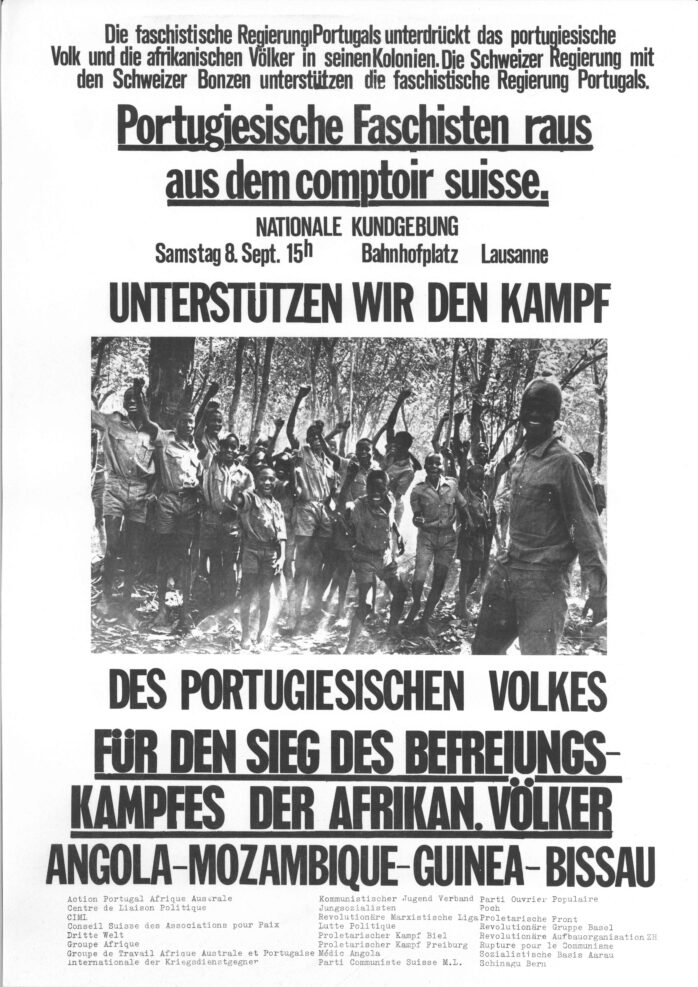

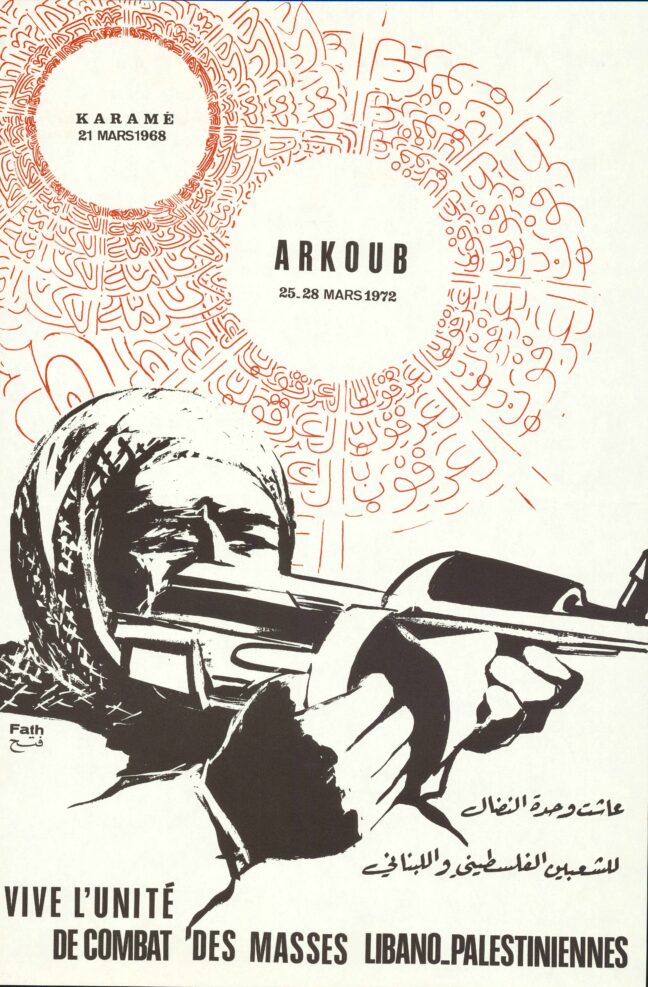

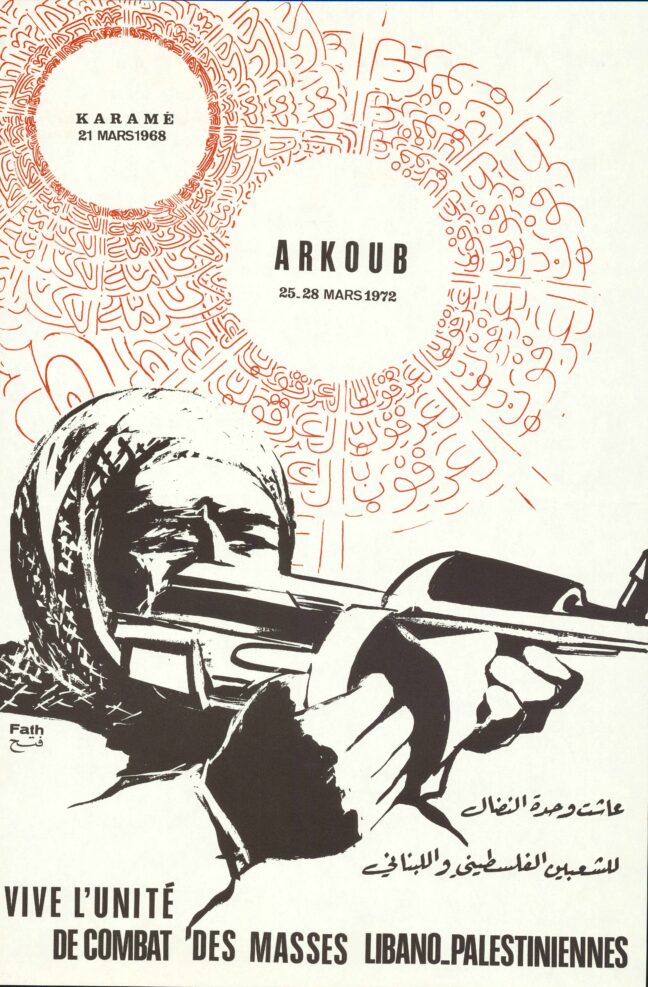

Arabisches Propagandaplakat zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee, um 1972 (Urheber:in: unbekannt/SozArch F Pc-1263)

Bundespolitik und Autoverkehr im Bann des Nahen Ostens (Urheber:in: unbekannt/SozArch F 5030-Pb-047)

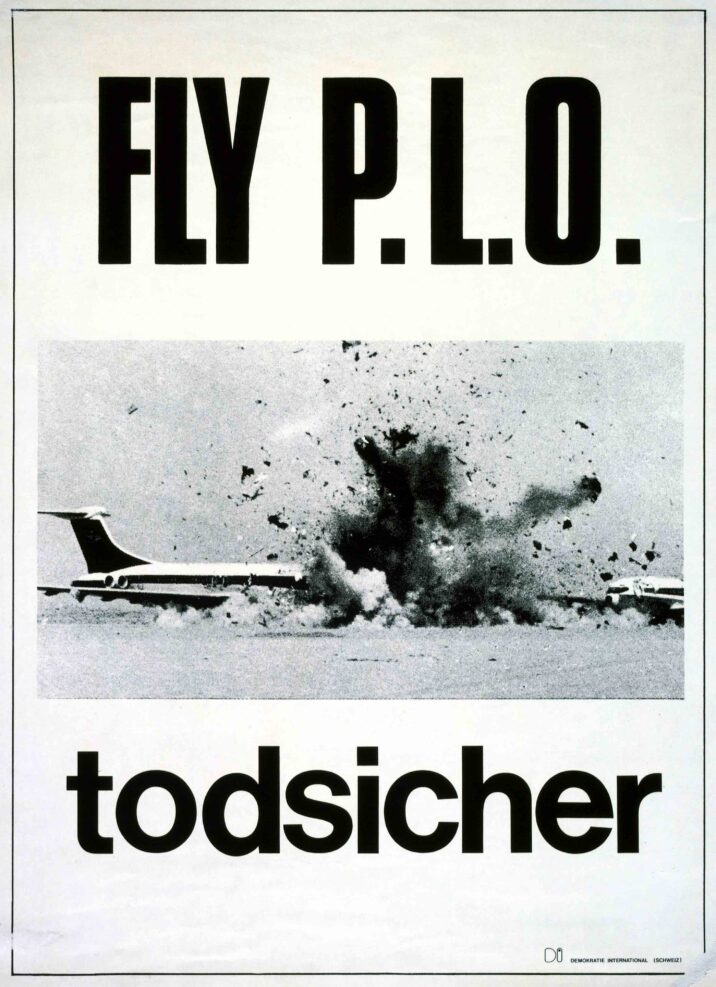

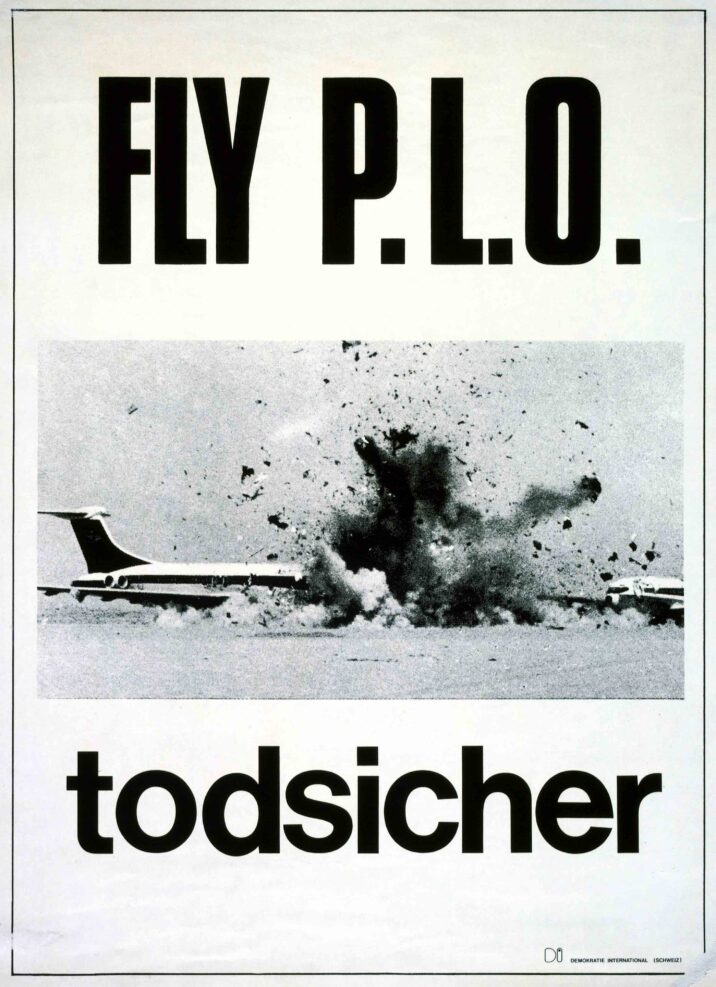

Schwarzer Humor zur palästinensischen Luftpiraterie um 1970 (Urheber:in: unbekannt/SozArch F Pc-0022)

Im Februar 1970 detonierte auf einem Swissair-Flug nach Tel Aviv eine PFLP-Briefbombe. Das Flugzeug stürzte bei Würenlingen ab, alle 47 Menschen an Bord kamen ums Leben. Im September gleichen Jahres entführten PFLP-Mitglieder einen Swissair-Flug nach New York und lenkten ihn nach Jordanien um. Zusammen mit zwei weiteren Flugzeugentführungen diente diese Aktion der Freipressung in verschiedenen Ländern inhaftierter palästinensischer Luftpirat:innen, darunter der drei Attentäter:innen von Zürich-Kloten. Nach langwierigen Verhandlungen, die zur Haftentlassung der drei in der Schweiz gefangenen Attentäter:innen führten, wurden die insgesamt rund 300 Geiseln freigelassen und die drei Flugzeuge gesprengt. Die 2016 vom NZZ-Journalisten Marcel Gyr formulierte These, dass kurz danach ein streng geheimes «Stillhalteabkommen» zwischen Aussenminister Bundesrat Pierre Graber und der «Palästinensischen Befreiungsorganisation» (PLO) abgeschlossen worden sei, liess sich quellenmässig nicht belegen. Hingegen arbeitete die Schweiz ab 1969 im «Club de Berne» mit den Geheimdiensten acht europäischer NATO-Staaten und indirekt auch Israels beim Informationsaustausch über Terrorismus und Spionage zusammen.

Die öffentliche Meinung der Schweiz war zu jener Zeit überwiegend israelfreundlich. Hunderte von jungen Schweizer:innen verbrachten eine Zeit in einem Kibbuz. Demgegenüber stellten die Schweizer Medien Nasser sowie die palästinensische Nationalbewegung überwiegend sehr negativ dar. Der Sechstagekrieg löste in der Schweiz eine Sympathiewelle zugunsten Israels aus, dessen militärische Stärke oft als Vorbild für andere Kleinstaaten angesehen wurde. Auch ein 1969 aufgedeckter Spionagefall zugunsten Israels («Frauenknecht-Affäre») vermochte das positive Israel-Bild nicht zu trüben. Zugleich wurden aber die Palästinenser:innen zunehmend nicht mehr lediglich als «Araber:innen», sondern als Leidtragende des arabisch-israelischen Konflikts wahrgenommen. Nach dem Sechstagekrieg entstanden verschiedene lokale Palästinakomitees, die sich 1976 dann zur «Gesellschaft Schweiz – Palästina» (GSP) zusammenschlossen. Auch erschienen vermehrt Publikationen zum Nahostkonflikt aus arabischer bzw. palästinensischer Perspektive in westlichen Sprachen.

Direkt mit den radikalen palästinensischen Organisationen arbeitete der Westschweizer Bankier und Altfaschist François Genoud zusammen, der seit 1934 mit dem nazifreundlichen Mufti von Jerusalem Mohammed Amin al-Husseini in Kontakt stand und 1961 den Rechtsbeistand für den NS-Verbrecher Adolf Eichmann beim Prozess in Jerusalem finanziert hatte. Aber auch innerhalb der Neuen Linken nach «68» gab es zunehmend Sympathien für die damals noch nicht islamistisch, sondern linksnationalistisch-«antiimperialistisch» dominierten palästinensischen Organisationen und Kritik an der israelischen Besatzungspolitik in den 1967 eroberten Gebieten. Daraus entwickelte sich auch ein linksradikaler Antizionismus, dessen Argumentationsmuster zuweilen die Grenzen zu antisemitischen Stereotypen und Interpretationen überschritten.

In den Schweizer Medien verschlechterte sich spätestens ab dem Jom-Kippur-Krieg das Image Israels. Umfragen zur Einstellung der Schweizer Bevölkerung zum Nahostkonflikt zeigten zwischen 1970 und 1975 einen leichten Trend zu einer positiveren Wahrnehmung der «Araber:innen», das überwiegend positive Bild von Israel und Verständnis für dessen Haltung im Nahostkonflikt veränderte sich dagegen zunächst kaum. Erst die israelische Intervention in den libanesischen Bürgerkrieg 1982 und die Erste Intifada ab 1987 führten zu einem gewissen Wandel.

Rezession und Desindustrialisierung

Die Liefereinschränkungen und der massiv ansteigende Ölpreis im Gefolge des Jom-Kippur-Krieges kamen für die westlichen Industrieländer als ein Schock und führten zu hastigen Gegenmassnahmen. Österreich und Schweden begannen mit der Rationierung von Heizöl und Benzin, die USA gaben Bezugsscheine aus. In fast allen westeuropäischen Ländern wurde für den Automobilverkehr die Höchstgeschwindigkeit begrenzt, hinzu kamen Sonntagsfahrverbote und Benzinrationierungen. Die deutsche Bundesregierung verabschiedete am 9. November 1973 das «Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung bei Gefährdung oder Störung der Mineralöleinfuhren», das eine Reihe von Sparmassnahmen vorsah. Am 25. November folgte der Erlass eines Sonntagsfahrverbots für vier Wochen. Italien führte aus Sorge um einen Rückgang des Tourismus für Urlauber:innen Gutscheine ein, mit denen subventioniertes Benzin bezogen werden konnte.

Im weiteren Verlauf führte die Krise zur Entstehung eines informellen Zusammenschlusses der wichtigsten Industriestaaten. Im November 1975 trafen sich die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, der USA, Grossbritanniens, der Bundesrepublik, Japans und Italiens in Rambouillet zu Gesprächen über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen angesichts der internationalen Rezession und bekannten sich in der Abschlussdeklaration zu Freihandel, Multilateralismus und wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern und dem Ostblock. Aus diesem Treffen entstand die «Gruppe der Sechs» (G6), die bereits im folgenden Jahr um Kanada erweitert zur G7 wurde. Eine indirekte Folge des Ölpreisschocks war die Wiedereinführung der Sommerzeit. Bereits in den beiden Weltkriegen hatten verschiedene Länder (so die Schweiz in den Jahren 1941 und 1942) zur besseren Ausnützung des Tageslichts aus Energiespargründen vorübergehend eine Zeitumstellung im Sommer eingeführt. Während der Erdölkrise kehrte Frankreich ab 1976 als Sparmassnahme zu diesem System zurück, im folgenden Jahr zogen mehrere EG-Länder nach, 1980 die beiden deutschen Staaten und 1981 im zweiten Anlauf auch die Schweiz.

Effektiv bestand zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Mangellage in der Ölversorgung. Der Einsatz der Ölwaffe verursachte in den westlichen Ländern jedoch einen psychologischen Schock, aktualisierte er doch Befürchtungen, die bereits zuvor im Raum gestanden hatten und mit dem Begriff «Energiekrise» umschrieben worden waren. So hatte der Schweizerische Gewerkschaftsbund bereits in seinem Aufruf zum 1. Mai 1964 festgehalten: «Das rasche wirtschaftliche Wachstum lässt den Energiebedarf der Schweiz ständig ansteigen. Der nahende Vollausbau unserer wirtschaftlich nutzbaren Wasserkräfte und die starke Auslandsabhängigkeit in der Energieversorgung rufen gebieterisch nach einer vorausschauenden Energiepolitik.» Bundeskanzler Willy Brandt kündigte in seiner Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 ein Energieprogramm an und US-Präsident Richard Nixon hielt am 18. April gleichen Jahres vor dem Kongress eine ausführliche Rede zur Energieversorgung. Hinzu kamen seit 1972 die eindringlichen Warnungen des «Club of Rome» bezüglich der grundsätzlichen Endlichkeit der fossilen Ressourcen, von deren Erschöpfung nun gleichsam ein Vorgeschmack vermittelt wurde.

Die Thematik fand auch in cineastischen Produktionen der Zeit ihren Niederschlag. In der französisch-italienischen Komödie «Les Aventures de Rabbi Jacob» mit Louis de Funès in der Hauptrolle, deren Premiere am 18. Oktober 1973 just während des Jom-Kippur-Krieges über die Bühne ging, reichten sich der französisch-jüdische Chauffeur Salomon und der arabische Exilrevolutionär Mohamed Slimane als «cousins éloignés» die Hände, während sich der französische Minister nach Slimanes Machtübernahme sofort um die Weiterführung der Öllieferungen sorgte und Slimane einen roten Teppich ausrollen liess. Im 007-Film «The Man with the Golden Gun», dessen Dreharbeiten Anfang November 1973 begannen und der vom Kampf um einen hochwirksamen Solarenergie-Generator handelte, belehrte dann James Bond seinen Vorgesetzten «M»: «But Sir, the energy crisis is still with us.»

Die Vervierfachung der Erdölpreise innert Jahresfrist versetzte den Volkswirtschaften der westlichen Industriestaaten aber auch einen realen Schock. Sie war ein wesentlicher, wenn auch nicht der einzige Grund für die erste grosse Rezession der Nachkriegszeit und führte dazu, dass sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit stark anstiegen (sog. «Stagflation») – ein Phänomen, gegen das die keynesianische Wirtschaftspolitik kein Rezept hatte. Die schon vor dem Ölpreisschock hohen Inflationsraten von um die 6 Prozent im Jahr 1972 kletterten auf um die 13 Prozent im Jahr 1974. Die Arbeitslosenquoten betrugen 1973 in den USA 4,9 Prozent und in der Bundesrepublik 1,2 Prozent, zwei Jahre darauf dann in den USA 8,4 Prozent und in der Bundesrepublik 4,7 Prozent.

In der Schweiz stieg die Arbeitslosenquote von 0,0% im Jahr 1973 über 0,3% im Jahr 1975 auf ein Maximum von 0,7% im Jahr 1976. Diese im internationalen Vergleich sehr tiefen Zahlen täuschten aber über das wahre Ausmass der Krise hinweg, die in der Schweiz schärfer war als in den meisten westeuropäischen Ländern. Von 1973 bis 1977 ging das Sozialprodukt um 4,5 Prozent zurück, die Industrieproduktion um 6 Prozent und die Beschäftigung gar um 12 Prozent. Allein in der Maschinen- und Metallindustrie wurden rund 50’000 Stellen abgebaut. Die Bauwirtschaft brach in der Krise regelrecht zusammen – die pro Jahr erstellten Wohnungen sanken in der Krise um mehr als die Hälfte. Weil aber bis 1977 eine obligatorische Arbeitslosenversicherung fehlte, reisten viele entlassene Ausländer:innen ab bzw. mussten das Land verlassen, wodurch die Schweiz einen grossen Teil ihrer Arbeitslosigkeit exportierte. Von den insgesamt 340’000 abgebauten Arbeitsplätzen betrafen nicht weniger als 230’000 ausländische Arbeitskräfte. Ebenso zogen sich ungeschützte Einheimische (vor allem Frauen, Jugendliche und Ältere) vom Arbeitsmarkt zurück und tauchten in den Statistiken nicht mehr auf.

Krisenverschärfend kam hinzu, dass wenige Monate vor dem Ölpreisschock das 1944 geschaffene Bretton-Woods-System fester Wechselkurse mit dem Dollar als Ankerwährung zusammengebrochen war. Seit den 1960er-Jahren hatten die Zahlungsbilanzdefizite der USA zu einer Dollarschwäche geführt und das System liess sich nur noch durch Stützungskäufe der europäischen Zentralbanken am Leben erhalten. 1971 gaben die USA die Dollar-Gold-Konvertibilität auf und die Bundesrepublik den D-Mark-Wechselkurs frei. In der Folge sank der Dollarkurs erheblich, was die OPEC-Länder zum Argument für die Erhöhung der Ölpreise machten. Im März 1973 erfolgte der definitive Ausstieg verschiedener europäischer Länder (darunter die Schweiz) aus dem System fixer Wechselkurse. Daraufhin kam es zunächst zu starken, dem Welthandel abträglichen Wechselkursschwankungen. Die Schweizerische Nationalbank setzte zur Eindämmung importierter Inflation auf eine restriktive Geldpolitik und einen starken Franken. Während der Krise stieg der reale Wechselkurs des Frankens um über 50 Prozent an, was die Exporte massiv verteuerte und den Werkplatz Schweiz zusätzlich schädigte.

Der massive Verlust von Arbeitsplätzen und die Betriebsschliessungen führten im Arbeitsfriedensland Schweiz zu einer, wenn auch im Vergleich zum frühen 20. Jahrhundert zahlenmässig bescheidenen, Streikwelle. 1976 wurden 19’586 Streiktage registriert, dies war der höchste Stand seit dreizehn Jahren. Eine Reihe dieser Arbeitskämpfe stellte dabei die vertragliche Friedenspflicht in Frage, die einen Eckpfeiler des sozialpartnerschaftlichen Systems der Nachkriegszeit bildete. Im Juni 1975 wurde bei der Genfer Firma SIP gestreikt, ohne dass die Gewerkschaft SMUV eine Rolle spielte. 1976 kam es in der durch die Krise schwer gebeutelten Uhrenindustrie zu einem spektakulären Arbeitskampf. Der amerikanische Uhrenkonzern Bulova-Watch hatte 1974/75 in seinen beiden Schweizer Filialen Biel und Neuchâtel 500 der 1’300 Stellen abgebaut und die Weiterbeschäftigten auf Kurzarbeit gesetzt. Als im Januar 1976 bekannt wurde, dass das Werk in Neuchâtel geschlossen und die Beschäftigten nach Biel versetzt würden, besetzten die Arbeiter:innen die Fabrik. Der SMUV handelte einen Kompromiss aus, der unter anderem die Verschiebung der Werkschliessung um ein Jahr vorsah und nach neun Tagen zum Abbruch der Besetzung führte.

Wenige Monate später kam es zum grössten Streik in der Maschinenindustrie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die kompromissbereite SMUV-Verhandlungstaktik gegenüber der Waadtländer Firma Matisa SA, die 1975 den Teuerungsausgleich gestrichen, Kurzarbeit eingeführt und über fünfzig Beschäftigte entlassen hatte, führte im März 1976 dazu, dass die Vertretung der Belegschaftsinteressen auf den Christlichen Metallarbeiter-Verband (CMV) überging. Dieser rief an einer Betriebsversammlung zum Streik auf, der von zwei Dritteln der Belegschaft befolgt wurde. Daraufhin lehnte das Unternehmen jegliche Verhandlungen mit der mehrheitlich mit SMUV-Leuten besetzten Betriebskommission ab, obwohl diese nicht streikte. Erst nach beschlossener Streikunterstützung gelang es dem SMUV, die Annahme eines Kompromissvorschlags zu erwirken. Kurz darauf kam es zu einem Arbeitskampf beim Strickmaschinenunternehmen Dubied, das drei Produktionsstätten in Couvet, Marin und Peseux unterhielt. Bis 1976 war die Belegschaft gegenüber dem Höchststand von 2’400 Beschäftigten bereits um 1’000 Personen reduziert worden. Als die Unternehmungsleitung nun auch noch den 13. Monatslohn abschaffen wollte, kam es im August 1976 zum Streik, der wiederum vom CMV sowie neulinken Gruppierungen forciert wurde. Der SMUV unterstützte den Streik abermals erst nach einigem Zögern. Die Vermittlung durch die Neuenburger Regierung führte nach ungefähr einem Monat zum Streikabbruch.

Aus einer längerfristigen Perspektive beschleunigte die Rezession in der Schweiz einen Prozess, der bereits zuvor begonnen hatte und sich in den folgenden Jahrzehnten fortsetzen sollte: Den Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft. Der Anteil der in der Industrie Beschäftigten hatte seit der Wende zum 20. Jahrhundert relativ stabil bei etwa 45 Prozent gelegen. Mit dem Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit stieg er dann bis 1960 vorübergehend auf fast die Hälfte an. Die Zahl der in Fabriken Beschäftigten kletterte in dieser industriellen Spätblüte von einer halben Million 1941 auf 830’000 im Jahr 1960. Kurz danach drehte der Trend. 1970 waren nur noch knapp mehr Beschäftigte in der Industrie als im Dienstleistungssektor tätig (46,2 gegen 45,5 Prozent). 1990 arbeiteten dann bereits doppelt so viele Leute im Dienstleistungssektor wie in der Industrie (63,6 gegen 32,2 Prozent), im Jahr 2000 sogar dreimal so viele (71,9 gegen 24,0 Prozent). Allein in der Uhrenindustrie verschwanden zwischen 1970 und 1984 zwei Drittel der 90’000 Arbeitsplätze.

Palästinensische Nationalbewegung statt jüdischer Nationalstaat: Transparent der POCH an der Zürcher Mai-Demonstration 1976, das in der Folgezeit regelmässig verwendet wurde (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5069-Na-005-018)

Protest gegen den Export der Arbeitslosigkeit an der Zürcher Mai-Demonstration 1976 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5069-Na-003-018)

Versammlung anlässlich der Entlassung von 350 Beschäftigten der Kugellagerwerke Schmied-Rost in Zürich, 1975 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5032-Fc-0665)

Betriebsbesetzung der Garage «Extension Auto SA» in Genf, 1975 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5032-Fb-0755)

Demonstration gegen die Schliessung der Uhrenfabrik Bulova, 1976 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5032-Fb-0620)

Streikende Arbeiter des Matisa-Werks, 1976 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5032-Fb-0594)

Solidaritätsdemonstration für die Streikenden von Dubied, 1976 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5032-Fb-0619)

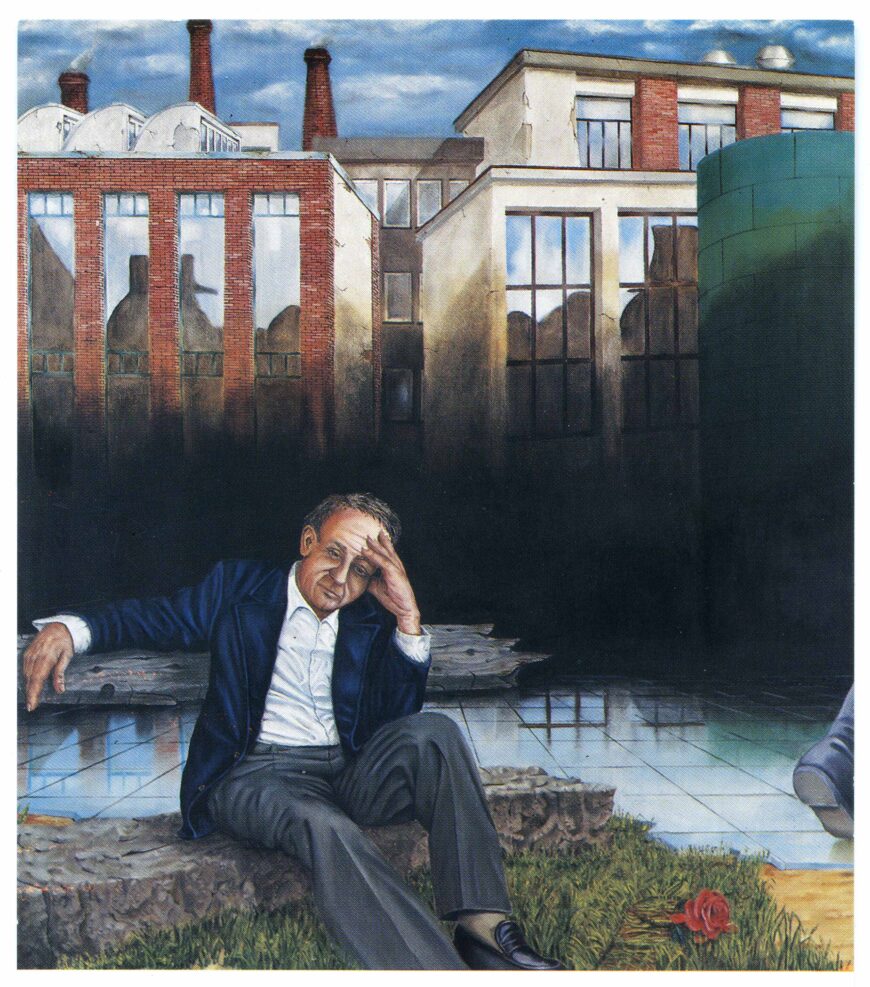

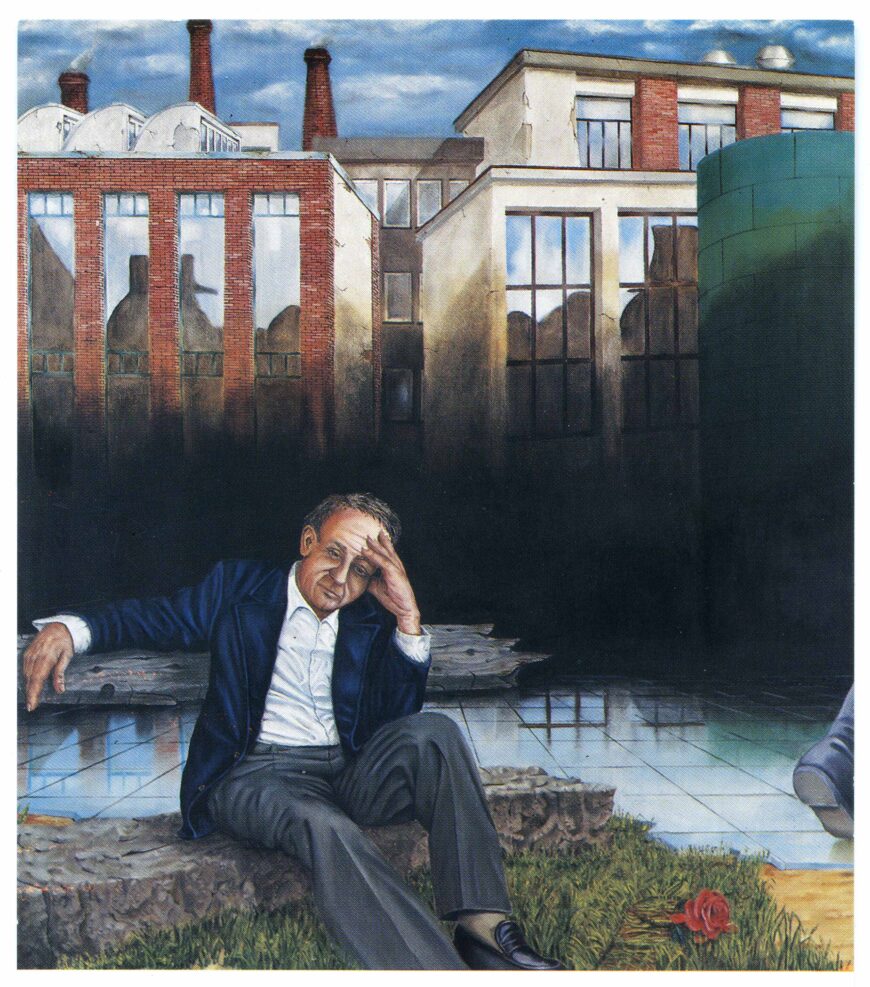

«Ende? La Fin?»: Gemälde zur Desindustrialisierung, 1974 (Urheber: Victor H. Bächer/SozArch F Ka-0002-118)

Zerfall des Nachkriegskonsens und Krisenbewältigungsstrategien

Die «Stagflation» führte international und auch in der Schweiz von verschiedenen Seiten zu Kritik am in den «Trente Glorieuses» dominanten Keynesianismus, dem sozialpartnerschaftlichen Neokorporatismus und dem in der Aufschwungsphase aufgebauten Wohlfahrtsstaat. Neulinke Intellektuelle interpretierten die Rezession als ursächlich kapitalistisches Krisenphänomen. In den Gewerkschaften wurde Kritik am vertragsbasierten Arbeitsfriedenskonzept laut. So gab es im SMUV 1973/74 anlässlich der Verhandlungen zur Erneuerung des «Friedensabkommens» von Westschweizer Seite Forderungen nach einer Abkehr von der Politik des absoluten Arbeitsfriedens, die am SMUV-Kongress 1976 erneut laut wurden. 1977/78 eskalierte der innergewerkschaftliche Konflikt in der Debatte um das «Manifest 77», in welchem Westschweizer Vertrauensleute vergeblich eine Lockerung des Arbeitsfriedens und militantere Vertretung der Arbeitnehmer:inneninteressen forderten. Ebenso wurden ab 1975 die ersten Arbeitslosenkomitees gegründet, die oft von den neuen sozialen Bewegungen und der Neuen Linken inspiriert waren, hauptsächlich aus ehemals in der Industrie tätigen Männern bestanden und sich organisatorisch zum Teil an kirchliche oder gewerkschaftliche Strukturen anlehnten. 1977 entstand mit der «Schweizerischen Interessengemeinschaft für eine neue Arbeitslosenpolitik» (SINAP) eine national tätige Arbeitslosenlobby.

Der internationale wirtschaftspolitische Trend lief mittelfristig aber in eine andere Richtung. Die Krise des Keynesianismus gab ökonomischen Denkschulen wieder Auftrieb, die eine aktive staatliche Konjunkturpolitik ablehnten, generell staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zugunsten eines Vertrauens auf die Kraft des freien Marktes zurückdrängen wollten und einen Abbau des Wohlfahrtstaates propagierten. Im Dilemma der «Stagflation» priorisierten sie die Inflationsbekämpfung klar gegenüber dem Problem der Arbeitslosigkeit. Zum Laboratorium solcher Ideen wurde zunächst unter autoritären Bedingungen Chile, wo ein Monat vor dem Beginn der Erdölkrise durch einen Militärputsch die Diktatur von General Augusto Pinochet errichtet worden war und ab Ende 1974 unter dem Einfluss der wirtschaftsliberalen «Chicago Boys» eine radikale Privatisierungs- und Sparpolitik umgesetzt wurde. Als Folge dieser Schocktherapie sank die Inflationsrate von über 500 Prozent im Jahr 1973 kontinuierlich auf knapp 40 Prozent am Ende des Jahrzehnts, allerdings sackte 1975 das chilenische Sozialprodukt um 15 Prozent ab, fielen die Reallöhne um 60 Prozent und verdoppelte sich die Arbeitslosigkeit. Unter demokratischen Bedingungen verfolgte diesen Ansatz ab 1979 die britische Premierministerin Margaret Thatcher, in deren erster Amtsperiode die Arbeitslosigkeit von 4,2 auf über 8 Prozent kletterte. Die verschiedenen wirtschaftspolitischen Rezepte der neoklassischen Ökonomie, des Monetarismus, «Thatcherismus» und der «Reaganomics» wurden ab den 1980er-Jahren zunehmend unter dem Begriff «Neoliberalismus» (der ursprünglich eine andere Bedeutung gehabt hatte) subsumiert und zum dominanten Paradigma der folgenden Jahrzehnte.

In der Schweiz zeigte bereits 1975 die Abstimmung über den Konjunkturartikel der Bundesverfassung eine gewisse Richtungsänderung. Die noch aus der Hochkonjunktur stammende, keynesianisch geprägte Vorlage wollte die bisher mit Dringlichkeitsrecht umgesetzte Konjunkturpolitik auf eine verfassungsrechtliche Grundlage stellen und dem Bund die Kompetenz geben, bei der Bekämpfung von Inflation und Arbeitslosigkeit nötigenfalls auch von der Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen. Die von allen Bundesratsparteien sowie den meisten Verbänden unterstützte Vorlage wurde neben der extremen Linken und Rechten auch vom Gewerbeverband, zahlreichen bürgerlichen Kantonalparteien sowie einem «Komitee gegen permanente Staatseingriffe» bekämpft. Sie erreichte zwar eine Volksmehrheit von 53 Prozent, galt aber wegen Gleichstands bei den Ständestimmen als abgelehnt. Drei Jahre später schaffte eine neue Vorlage, die die staatlichen Interventionsmöglichkeiten enger fasste, problemlos ein Volksmehr von 68 Prozent mit einem Ja in sämtlichen Kantonen. 1979 zog die FDP dann mit der Parole «Mehr Freiheit – weniger Staat» in den Wahlkampf. Erst in der langen Rezessions- und Stagnationsphase der 1990er-Jahre beherrschten die Konzepte «Deregulierung» und «Privatisierung» indessen die politische Agenda, wobei manche Projekte dieser Stossrichtung allerdings an den Hürden der direkten Demokratie scheiterten.

Neben der Wirtschafts- forderte der Ölpreisschock auch die Energiepolitik heraus. Die schon vor dem Jom-Kippur-Krieg zirkulierenden Diskurse über eine «Energiekrise», die apokalyptischen Szenarien des «Club of Rome» und das wachsende Bewusstsein für die ökologischen Folgen eines ungebremsten Verbrauchs nichterneuerbarer Energien erhielten durch die Krise einen weiteren Schub. 1979/80 kam es dann infolge der iranischen Revolution und des beginnenden Krieges zwischen dem Irak und dem Iran zu einem zweiten Ölpreisschock, bei dem sich die Preise vorübergehend verdoppelten. Dies stürzte erneut verschiedene Länder in die Rezession.

Am 15. November 1974 wurde die Internationale Energie-Agentur (IEA) als autonome Einheit der OECD gegründet, um ein funktionsfähiges System der Krisenvorsorge auszuarbeiten und die Energiepolitik ihrer Mitgliedstaaten zu koordinieren. Ebenfalls 1974 setzte der Bundesrat die Gesamtenergiekommission (GEK) ein, die erstmals eine langfristige Strategie für die Energieversorgung der Schweiz ausarbeitete. Auf deren Grundlage sollte dann ein Energieartikel für die Bundesverfassung formuliert werden. Zeitgleich entstanden verschiedene Organisationen, die sich für eine «Energiewende» stark machten, so 1974 die Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES) und 1976 die Schweizerische Energie-Stiftung (SES).

Der 1981 vom Bundesrat präsentierte Entwurf für einen Energieartikel enthielt eine Vollmacht zur Aufstellung von Grundsätzen für die sparsame und rationelle Energieverwendung, das Recht zum Erlass von Vorschriften über den maximal zulässigen Verbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und Geräten sowie die Ermächtigung, die Entwicklung von sparsamen Verbrauchsmethoden und neuen Erzeugungstechniken zu fördern. Hingegen wurde zur Enttäuschung der Umweltverbände und Linksparteien auf eine verbrauchslenkende, technische Innovationen zur Steigerung der Energieeffizienz begünstigende und erratische Preisveränderungen abfedernde Energiesteuer verzichtet, obwohl diese Massnahme auch von der liberalen Umweltökonomie stark favorisiert wurde. Die Vorlage, die den einen zu weit, den anderen zu wenig weit ging, erzielte 1983 an der Urne zwar eine knappe Mehrheit, scheiterte aber am fehlenden Ständemehr.

Im folgenden Jahr erreichte die 1981 von Umwelt- und Anti-AKW-Organisationen eingereichte Volksinitiative «für eine sichere, sparsame und umweltgerechte Energieversorgung», die Energieeinsparungen, eine Neuverteilung der Mittel für Energieforschung zugunsten einheimischer und erneuerbarer Energien und die Erhebung einer zweckgebundenen Energiesteuer forderte, mit knapp 46 Prozent Ja-Stimmen an der Urne einen Achtungserfolg. Sechs Jahre zuvor hatte das Volk eine andere direkt aus der Erdölkrise hervorgegangene Vorlage versenkt: Inspiriert von den autofreien Sonntagen von 1973 hatte eine Gruppe von Burgdorfer Technikumsstudent:innen 1975 die Volksinitiative «Für zwölf motorfahrzeugfreie Sonntage pro Jahr» eingereicht, die 1978 an der Urne mit rund 63 Prozent Nein-Stimmen klar scheiterte.

International und in der Schweiz war die Energiepolitik nach der Erdölkrise vom Bemühen um Diversifizierung geprägt. Zur Reduktion der Abhängigkeit vom Erdöl sollte verstärkt auf Erdgas, Atomenergie sowie erneuerbare Energien gesetzt werden. Zugleich wurde die Suche nach neuen Ölvorkommen intensiviert. Der Begriff Diversifizierung konnte sich aber auch schlicht auf das Bemühen um den Erdölbezug aus unterschiedlichen Weltregionen beziehen. Demgegenüber traten Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Abkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Wachstum des Ressourcenverbrauchs, wie sie der in den 1970er-Jahren entstandene Begriff des «Qualitativen Wachstums» postulierte, eher in den Hintergrund. Ab der Erdölkrise blieb die Energieeffizienz in der Schweiz bis zur Jahrtauendwende stabil, was mit dem wieder einsetzenden Wirtschaftswachstum auch ein weiteres Wachstum des Energieverbrauchs bedeutete – dies insbesondere im Bereich des Verkehrs.

Die Wirtschaftskrise als Wahlkampfthema: Wahlpropaganda der SP um 1975 (Urheber: Bruno Kammerer/SozArch F Pe-0427)

Das Zürcher Arbeitslosenkomitee an einer Demonstration in Olten, 1976 (Foto: Urheber:in unbekannt/SozArch F 5069-Na-004-028)

Die Erdölkrise als Sprungbrett des «Neoliberalismus»: Wahlplakat der FDP von 1979 (Urheber:in: unbekannt/SozArch F Pb-0004-017)

Ajatollah statt Sonne: Sticker zur zweiten Ölpreiskrise als Parodie auf das Logo der Anti-AKW-Bewegung (Urheberin: Aktion Jugend und Energie/SozArch F Ob-0001-096)

Christliche Nächstenliebe statt Ölabhängigkeit: Wahlplakat der EVP von 1974 (Urheber:in: unbekannt/SozArch F Pe-0242)

Die Diversifizierungsbestrebungen waren allerdings nicht frei von politischen Problemen. Gerade in den 1970er-Jahren nahm in manchen Ländern, so der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und Österreich, der Widerstand gegen die zivile Nutzung der Atomenergie stark zu (s. SozialarchivInfo 6/2016). Der Ersatz von Erdöl durch Erdgas wiederum führte zunehmend in eine energiepolitische Abhängigkeit von der Sowjetunion. Angesichts der Erfahrungen von 1973/74 erschien dies in Westeuropa trotz der Konstellation des Kalten Krieges vielen als geringeres Übel denn die Abhängigkeit von den Ländern des Nahen Ostens. Bereits in den 1960er-Jahren war die Sowjetunion zu einem wichtigen Erdöllieferanten für Europa aufgestiegen. Im Zuge der Erschliessung der westsibirischen Gasfelder schlossen 1970 die Sowjetunion und die Bundesrepublik den ersten «Gas für Röhren»-Deal ab und im Oktober 1973, just zur Zeit der Erdölkrise, gelangte über eine Erweiterung des osteuropäischen Pipelinesystems erstmals sowjetisches Erdgas nach Westdeutschland. Zu Mitte der 1970er-Jahre wurden solche Kooperationen westeuropäischer Länder mit der östlichen Supermacht dann ausgebaut.

Als nach dem zweiten Ölpreisschock die Erdölpreise in den frühen 1980er-Jahren wieder sanken und bis zur Jahrtausendwende tief blieben, erlahmte auch der Elan zum Ersatz des Erdöls wieder – dies trotz der Erfahrungen von 1973 und 1979 sowie des Wissens um die Endlichkeit der Ölvorräte und die Problematik des durch die Verbrennung fossiler Energieträger verursachten Klimawandels. Letzterer wurde von einigen Ölkonzernen trotz eindeutiger interner Studien noch jahrzehntelang öffentlich geleugnet – auch durch strategische Diskreditierung der Klimawissenschaft und Finanzierung von Desinformationskampagnen.

Material zum Thema im Sozialarchiv (Auswahl)

Archiv

- Ar 1.510.9 Sozialdemokratische Partei der Schweiz: Wirtschaftskonzept SPS

- Ar 40.70.6 Federazione Colonie Libere Italiane in Svizzera FCLIS: Politica comunale, cantonale e federale

- Ar 57 Gesellschaft Schweiz – Palästina, Sektion Zürich (GSP)

- Ar 73.30.15 Christlicher Holz- und Bauarbeiterverband der Schweiz (CHB): Wirtschaft- und Sozialfragen 2 1934–1983

- Ar 74.30.1 Christlicher Metallarbeiter-Verband der Schweiz CMV: Streiks etc. 1976–1983

- Ar 74.30.2 Christlicher Metallarbeiter-Verband der Schweiz CMV: Matisa S.A. / SIP Genève Matisa S.A. Crissier, 1976–1977

- Ar 174.10.1 Karl Aeschbach: Reden, Artikel: 1964–1983

- Ar 180.10.30 Rosmarie Hohl: Nahost Allgemein

- Ar 510 Schweizerische Energie-Stiftung

- Ar 673 Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES)

- Ar 692 Burgdorfer Initiative (Eidgenössische Volksinitiative für 12 motorfahrzeugfreie Sonntage pro Jahr)

- Ar SMUV 02A-0014 SMUV Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen: Manifest 77: Broschüre des Manifests zur Krise

- Ar SMUV 10A-0015 SMUV Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen: Referate von Hans Mischler: 1951–1976

Sachdokumentation

- QS 75.0 C Beschäftigungspolitik; Vollbeschäftigung; Arbeitsmarkt: Schweiz

- QS 75.8 C Ausländische Arbeitskräfte, Gastarbeiter/-innen in der Schweiz

- QS 89.0 C Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik: Schweiz

- QS 92.0 C Energiepolitik; Energiewirtschaft in der Schweiz

- QS 92.5 Erdöl

- QS 93.0 C Industrie in der Schweiz

- QS 93.7 *1 Maschinen- & Metallindustrie; Elektroindustrie

- QS OV *Pal Palästina; Israel und Palästina; Palästinenser/-innen

- QS OVAR Arabische Halbinsel

- QS OVJ Jordanien

- QS OVP Iran

- QS OVS Syrien

- QS OVZ Israel: Allg.

- QS OVZ 4 Israel: Aussen- & Sicherheitspolitik

- ZA 73.0 *1 S Sommerzeit

- ZA 75.0 C Beschäftigungspolitik; Vollbeschäftigung; Stellenmarkt (Arbeitsmarkt): Schweiz

- ZA 75.8 C Ausländische Arbeitskräfte, Gastarbeiter/-innen in der Schweiz

- ZA 89.0 C Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik: Schweiz

- ZA 92.0 *1 Energiepolitik; Energiewirtschaft: Ausland & Schweiz

- ZA 92.5 Erdöl

- ZA 93.0 C Industrie in der Schweiz

- ZA 93.7 *1 Maschinen- & Metallindustrie; Elektroindustrie

- ZA OVAR Arabische Halbinsel gesamt

- ZA OVJ Jordanien

- ZA OVP Iran

- ZA OVS Syrien

- ZA OVSA Saudi-Arabien

- ZA OVZ Israel

- ZA SNE Ägypten

Bibliothek

- Al-Chalabi, Fadhil J.: OPEC and the international oil industry: A changing structure. Oxford 1980, 69600

- Asseburg, Muriel: Palästina und die Palästinenser: Eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart. München 2021, 147304

- Asseburg, Muriel und Jan Busse: Der Nahostkonflikt: Geschichte, Positionen, Perspektiven. München 2016, 138056

- Barudio, Günter: Tränen des Teufels: Eine Weltgeschichte des Erdöls. Stuttgart 2001, 108612

- Begin, Menachem: The revolt. Jerusalem 1972, Lu 3488

- Ben Elissar, Eliahu und Zeev Schiff: La guerre israelo-arabe, 5–10 juin 1967. Paris 1967, Bo 1172

- Ben-Zvi, Abraham: Between Lausanne and Geneva: International conferences and the Arab-Israeli conflict. London/New York 2018, 144893

- Besançon, Julien: Bazak: La guerre d’Israël. Paris 1967, Bo 2277

- Bini, Elisabetta et al. (Hg.): Oil shock: The 1973 crisis and its economic legacy. London/New York 2016, 136199

- Binswanger, Hans Christoph et al. (Hg.): Der NAWU-Report: Wege aus der Wohlstandsfalle: Strategien gegen Arbeitslosigkeit und Umweltkrise. Frankfurt 1978, 62071

- Brönnimann, Willi: Der internationale Erdölmarkt und die Versorgung der Schweiz mit Erdöl und Erdölprodukten: Forderungen an eine schweizerische Energiepolitik. Zürich 1978, 55910

- Carré, Olivier: Proche-Orient, entre la guerre et la paix. Paris 1974, 52806

- Cattani, Alfred: Israel – ein Jahr nach dem Sechstagekrieg. Zürich 1968, 86720

- Chesnoff, Richard Z. et al.: If Israel lost the war. New York 1969, 43110

- Chevalier, Jean-Marie: Energie, die geplante Krise: Ursachen und Konsequenzen der Ölknappheit in Europa. Frankfurt 1976, 56681

- Confino, Michael und Shimon Shamir (Hg.): The U.S.S.R. and the Middle East. Jerusalem 1973, 51684

- Coudroy, Roger: Widerstand in Palästina. Bonn o. J. [1970?], Hf 619

- Däniker, Gustav: Israels Dreifrontenkrieg: Tatsachen und Lehren. Frauenfeld/Stuttgart 1967, 37484

- Davis, John H.: Israel als Provokation?. Olten/Freiburg/Br. 1969, 39755

- Dayan, Moshe: Die Geschichte meines Lebens. Wien 1976, 58783

- Dayan, Yael: Mein Kriegstagebuch: Die Tochter Moshe Dayans im Sinaifeldzug 1967. Frankfurt 1967, 45535

- Deininger, Roman und Uwe Ritzer: Die Spiele des Jahrhunderts: Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland. München 2021, 148288

- Derriennic, Jean-Pierre: Israël en guerre: Succès et échecs d’une politique de défense. Paris 1974, 54727

- Deshusses, Frédéric: Grèves et contestations ouvrières en Suisse, 1969–1979. Lausanne 2014, 130262

- Dietrich, Christopher R.W.: Oil revolution: Anticolonial elites, sovereign rights, and the economic culture of decolonization. Cambridge 2017, 139576

- Eisinger, Angelus: «Die dynamische Kraft des Fortschritts»: Gewerkschaftliche Politik zwischen Friedensabkommen, sozioökonomischem Wandel und technischem Fortschritt: Der schweizerische Metall- und Uhrenarbeiterverband (SMUV) 1952–1985. Zürich 1996, 101291

- El-Abid, Ibrahim: Gewalt und Frieden: Eine Studie über die zionistische Strategie. Rastatt 1969, 43757

- El Kodsy, Ahmed und Eli Lobel: The Arab world and Israel: Two essays. New York 1970, 43370

- Elon, Amos und Sana Hassan: Dialog der Feinde: Ein leidenschaftliches Streitgespräch um die Zukunft der Araber und Israels. Wien 1974, 53729

- El-Sadat, Anwar: Unterwegs zur Gerechtigkeit: Auf der Suche nach Identität: Die Geschichte meines Lebens. Wien 1978, 62148

- Elsenhans, Hartmut (Hg.): Erdöl für Europa. Hamburg 1974, 52153

- Erel, Shlomo: Öl: Panik im Schatten der Bohrtürme. Stuttgart 1975, 55875

- Errera-Hoechstetter, Irène: Le Conflit israélo-arabe: 1948–1974. Paris 1974, 55586

- Esen, Elena-Sezgi und Nicolas Mermoud: La grève de Matisa (1976): Les mouvements (re)découvrent les ouvrier-ère-s. Lausanne 2011, Gr 14173

- Frei, Daniel: Wirtschaftliches Wachstum und die Zukunft des internationalen Systems. Zürich 1977, K684: 117

- Friedemann, Jens: Die Scheiche kommen: Arabien – Zentrum neuer Macht. Bergisch Gladbach 1974, 53538

- Genaries, Sabri: Les Arabes en Israel. Paris 1969, 41032

- Gres, Sabri: Die Araber in Israel. Bonn o. J. [ca. 1967], 85763

- Gisler, Monika: Erdöl in der Schweiz: Eine kleine Kulturgeschichte. Zürich 2011, Gr 12712

- Gisler, Monika: «Swiss Gang» – Pioniere der Erdölexploration. Zürich 2014, 129123

- Glässer, Wiebke: Marktmacht und Politik: Das internationale Kartell der Ölgesellschaften, 1960–1975. Berlin 2019, 143687

- Graf, Rüdiger: Öl und Souveränität: Petroknowledge und Energiepolitik in den USA und Westeuropa in den 1970er Jahren. Berlin 2014, 131070$

- Guillebaud, Jean-Claude: Les jours terribles d’Israël. Paris 1974, 52310

- Guttmann, Aviva: The origins of international counterterrorism: Switzerland at the forefront of crisis negotiations, multilateral diplomacy, and intelligence cooperation (1969–1977). Leiden 2018, 140857

- Gyr, Marcel: Schweizer Terrorjahre: Das geheime Abkommen mit der PLO. Zürich 2016, 132993

- Hacker, Friedrich: Terror: Mythos – Realität – Analyse. Wien 1973, 50658

- Hadawi, Sami: Brennpunkt Palästina. Rastatt 1969, 42570

- Hänni, Adrian: Terrorist und CIA-Agent: Die unglaubliche Geschichte des Schweizers Bruno Breguet. Basel 2023, 149571

- Hager, Wolfgang (Hg.): Erdöl und internationale Politik. München 1975, 56500

- Haller, Lea: Transithandel: Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus. Berlin 2019, 141571

- Harkabi, Yehoshafat: Palästina und Israel. Stuttgart 1974, 51597

- Henle, Hans: Der neue Nahe Osten. Frankfurt 1972, 48548

- Heradstveit, Daniel: Nahost-Guerillas: Eine politologische Studie. Berlin 1973, 51687

- Herzog, Chaim: Entscheidung in der Wüste: Die Lehren des Jom Kippur-Krieges. Berlin 1975, 57701

- Herzog, Chaim: Kriege um Israel, 1948 bis 1984. Frankfurt 1984, 76222

- Hochschul-Bresche: Palästina Sondernummer. Zürich 1974, D 4141

- Hohensee, Jens: Der erste Ölpreisschock 1973/74: Die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der arabischen Erdölpolitik auf die Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa. Stuttgart 1996, 103035

- Hussein, Mahmoud und Saul Friedländer: Arabes et Israéliens: Un premier dialogue. Paris 1974, 62454

- Internationales Komitee für die Befreiung von Bruno Breguet (Hg.): Dossier Bruno Breguet, 70–77. Zürich 1977, Gr 3053

- Jamal, Amal: The Palestinian national movement: Politics of contention, 1967–2005. Bloomington 2005, 114972

- Jarausch, Konrad H. (Hg.): Das Ende der Zuversicht? Die siebziger Jahre als Geschichte. Göttingen 2008, 120265

- Joesten, Joachim: Öl regiert die Welt: Geschäft und Politik. Düsseldorf 1958, 24339

- Jost, Walter: Rufzeichen: Haifa: Ein Passagier erlebt die Entführung der Swissair DC-8 «Nidwalden» und als Geisel den Krieg der Fedayin. Zürich 1972, 49356

- Karlsch, Rainer und Raymond G. Stokes: «Faktor Öl»: Die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859–1974. München 2003, 116937

- Keiser, Helen: Geh nicht über den Jordan: Schicksal Palästina. Luzern 1971, 59838

- Kergomard, Zoé: «Mehr Freiheit, weniger Staat»: Zum Neoliberalismus als Patentrezept gegen die Krise der Schweizer Parteien um 1980, in: Ludi, Regula et al. (Hg.): Zwang zur Freiheit: Krise und Neoliberalismus in der Schweiz. Zürich 2018, S. 111-136, 139626

- Khaled, Leila: Mein Volk soll leben: Autobiographie einer Revolutionärin. München 1974, 53733

- Khouri, Fred J.: The Arab-Israeli dilemma Syracuse 1968, 39094

- Konzelmann, Gerhard: Die Schlacht um Israel: Der Krieg der Heiligen Tage. München 1974, 52231

- Konzelmann, Gerhard: Öl – Schicksal der Menschheit? Thalwil 1976, 60488

- Koopmann, Georg et al.: Oil and the international economy: Lessons from two price shocks. Hamburg 1984, 78219

- Krämer, Hans R.: Die Europäische Gemeinschaft und die Ölkrise. Baden-Baden 1974, 55695

- Krause, Klaus Peter: Das grosse Rohstoffmanöver: Wie abhängig ist unsere Wirtschaft? Frankfurt 1975, 54173

- Krause, Klaus Peter: Das grosse Rohstoffmanöver: Wie abhängig ist unsere Wirtschaft? Frankfurt 1975, 54173

- Kreutner, Jonathan: Die Schweiz und Israel: Auf dem Weg zu einem differenzierten historischen Bewusstsein. Zürich 2013, 128778

- Kühner, Claudia: Nahost: Geschichte einer Unversöhnlichkeit: Juden, Zionismus, Araber. Frauenfeld 1975, 54478

- Laqueur, Walter: Nahost – vor dem Sturm: Die Vorgeschichte des Sechstage-Krieges im Juni 1967. Frankfurt 1968, 38306

- Laqueur, Walter: Confrontation: The Middle-East war and world politics. London 1974, 53632

- Laske, Karl: Ein Leben zwischen Hitler und Carlos: François Genoud. Zürich 1996, 100450

- Ledergerber, Elmar: Wege aus der Energiefalle: Handlungsspielräume und Strategien für eine unabhängigere Energieversorgung der Schweiz. Diessenhofen 1979, 65166

- Mafféï, Benoît: Les guerres du pétrole: Une histoire alternative des relations internationales au XXe siècle. Genf 2021, 148184

- Maroun, Salah: Der Westen und Palästina. Rastatt 1973, 59076

- Maull, Hanns: Ölmacht: Ursachen, Perspektiven, Grenzen. Frankfurt 1975, 57410

- Meadows, Dennis L. et al.: Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart 1972, 48456

- Medzini, Meron: Golda Meir: A political biography. Berlin 2017, 138169

- Meier-Cronemeyer, Hermann: Israel: Geschichte des Zionismus – Religion und Gesellschaft – der Nahost-Konflikt. Hannover 1970, 48549

- Meir, Golda: Mein Leben. Hamburg 1975, 56174

- Mejcher, Helmut: Die Politik und das Öl im Nahen Osten. 2 Bde. Stuttgart 1980-1990, 67474: 1+2

- Merkli, Ugo: Die schweizerische Mineralölwirtschaft 1970 bis 1983: Branchenanalyse aus der Sicht der Inlandniederlassungen multinationaler Erdölkonzerne. Zürich 1985, 67930

- Meyer, Werner und Carl Schmidt-Polex: Schwarzer Oktober: 17 Tage Krieg um Israel. Percha 1973, 51361

- Michaelis, Alfred: Erdöl in der Weltwirtschaft und Weltpolitik. Berlin 1974, 53358

- Mishan, E. J.: Die Wachstumsdebatte: Wachstum zwischen Wirtschaft und Ökologie. Stuttgart 1980, 68463

- Mosley, Leonard: Weltmacht Öl: Der Kampf um das schwarze Gold: Boykott, Erpressung, Korruption, Wirtschaftskrisen, Krieg. München 1974, 52598

- Müller, Felix et al.: Krise: Zufall oder Folge des Kapitalismus? Die Schweiz und die aktuelle Wirtschaftskrise: Eine Einführung aus marxistischer Sicht. Zürich 1976, 58465

- Ortlieb, Sylvia: Palästinensische Identität und Ethnizität: Genese und Entwicklung des Selbstverständnisses der Palästinenser. Köln 1995, 99722

- Oz, Amos und Avraham Shapira: Man schiesst und weint: Gespräche mit israelischen Soldaten nach dem Sechstagekrieg. Frankfurt 2017, 136822

- Pabst, Martin: Der Nahostkonflikt: Eine Einführung. Stuttgart 2018, 138115

- Palästina: Die Massen sind die Triebkraft der Revolution: Der Kampf geht weiter bis zum Sieg: Interviews und Gespräche mit Kämpfern der PLO, Al Fatah, PFLP-Allgemeine Führung und PFLP. Hamburg 1974, Gr 2400

- Perović, Jeronim: Rohstoffmacht Russland: Eine globale Energiegeschichte. Wien 2022, 147477

- Peter, Alfred: Wirtschaftliche Voraussetzungen und Folgen einer schweizerischen Erdöl- und Erdgasförderung. Zürich 1961, 28934

- Pfister, Christian (Hg.): Das 1950er Syndrom: Der Weg in die Konsumgesellschaft. Bern 1995, 97678

- Pirani, Simon: Burning up: A global history of fossil fuel consumption. London 2018, 144573

- Quandt, William B. et al.: The politics of Palestinian nationalism. Berkeley 1973, 51763

- Rodinson, Maxime: Israël et le refus arabe: 75 ans d’histoire. Paris 1968, 56527

- Roʾi, Yaacov: From encroachment to involvement: A documentary study of Soviet policy in the Middle East, 1945–1973. Jerusalem 1974, 56773

- Rubinstein, Danny: Yassir Arafat: Vom Guerillakämpfer zum Staatsmann. Heidelberg 1996, 100651

- Rühl, Walter: Energiefaktor Erdöl: In 250 Millionen Jahren entstanden – nach 250 Jahren verbraucht? Zürich 1989, 87767

- Rustow Dankwart, A. und John F. Mugno: OPEC: Success and prospects. London 1977, 59614

- Schliwski, Carsten: Nahostkonflikt: 100 Seiten. Ditzingen 2023, 150167

- Schmassmann, Norbert: Verteilungswirkungen von Erdölpreissteigerungen: Versuch einer empirischen Analyse für die Schweiz: 1972–1980. Diessenhofen, 75613

- Schmidt, Manfred G.: Der schweizerische Weg zur Vollbeschäftigung: Eine Bilanz der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsmarktpolitik. Frankfurt 1985, 78814

- Schoppig, Josef: Israel im Spiegel der Schweizer Presse 1967–1977: Der Bund, Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger, Vaterland. Konstanz 2022, 150037

- Schubert, Alexander: Erdöl: Die Macht des Mangels. Berlin 1982, 72518

- Segev, Tom: 1967: Israels zweite Geburt. München 2007, 119012

- Seifert, Thomas und Klaus Werner: Schwarzbuch Öl: Eine Geschichte von Gier, Krieg, Macht und Geld. Wien 2005, 116177

- Seligmann, Rafael: Israels Sicherheitspolitik: Zwischen Selbstbehauptung und Präventivschlag, eine Fallstudie über Grundlagen und Motive. München 1982, 72432

- Shwadran, Benjamin: The Middle East, oil and the great powers. 3. erw. Aufl. Jerusalem 1974, 56776

- Sirhan, Bassem: Die Generation der Befreiung: Palästinensische Kinder. Basel 1975, 56701

- Späti, Christina: Die schweizerische Linke und Israel: Israelbegeisterung, Antizionismus und Antisemitismus zwischen 1967 und 1991. Essen 2006, 115927

- Starke, Peter: Krisen und Krisenbewältigung im deutschen Sozialstaat: Von der Ölkrise zur Finanzkrise von 2008. Bremen 2015, 131726

- Stoffel, Mathis: «Die Grenzen des Wachstums»: Beurteilung der Kritik. Bern etc. 1978, 64423

- Ströbele, Wolfgang: Das Wachstum der Weltwirtschaft: Untersuchungen mit Hilfe eines regionalisierten Weltmodells. Berlin 1976, 59413

- Teveth, Shabtai: The cursed blessing: The story of Israel’s occupation of the West Bank. London 1969, 45317

- Teveth, Shabtai: Moshe Dayan: Politiker, Soldat, Legende. Hamburg 1973, 50129

- Tibi, Bassam: Konfliktregion Naher Osten: Regionale Eigendynamik und Grossmachtinteressen. München 1989, 88234

- Tophoven, Rolf: Fedayin – Guerilla ohne Grenzen: Geschichte, soziale Struktur und politische Ziele der palästinensischen Widerstandsorganisationen: Die israelische Konter-Guerilla. Frankfurt 1974, 52008

- Trost, Ernst: David und Goliath: Die Schlacht um Israel 1967. Wien 1967, 37435

- Tugendhat, Christopher: Erdöl: Treibstoff der Weltwirtschaft – Sprengstoff der Weltpolitik. Reinbek 1972, 49348

- Türk, Henning: Treibstoff der Systeme: Kohle, Erdöl und Atomkraft im geteilten Deutschland. Berlin 2021, 148599

- Witassek, David: Zwischen Frieden und Krieg: Terrorismus und Terrorismusdiskurs in der Schweiz, 1969 bis 1980. Bern 2019, 143520

- Yergin, Daniel: Der Preis: Die Jagd nach Öl, Geld und Macht. Frankfurt 1991, 92259

- Zadoff, Noam: Geschichte Israels: Von der Staatsgründung bis zur Gegenwart. München 2020, 144579

- Zahn, Anina: Wider die Verunsicherung: Arbeitslosenkomitees in der Schweiz 1975–2002. Zürich 2021, 145776

- Zala, Sacha et al.: Die Debatte zu einem «geheimen Abkommen» zwischen Bundesrat Graber und der PLO: Eine Zwischenbilanz, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 66/1 (2016). S. 80-103, D 4212

- Zündorf, Lutz: Das Weltsystem des Erdöls: Entstehungszusammenhang, Funktionsweise, Wandlungstendenzen. Wiesbaden 2008, 120036

Periodika

- Journal of Palestine studies: A quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict, D 4002

- Kämpfendes Palästina: Zeitschrift der Gesellschaft Schweiz – Palästina, D 3144

- Palästina. Hg. Palästina-Komitee Zürich, D 3144