Mia Berg, Christian Kuchler (Hrsg.): @ichbinsophiescholl. Darstellung und Diskussion von Geschichte in Social Media. Göttingen, 2023

Der 100. Geburtstag von Sophie Scholl am 9. Mai 2021 wurde vom Südwestrundfunk (SWR) und vom Bayerischen Rundfunk (BR) zum Anlass genommen, eine Instagram-Story mit dem Titel «@ichbinsophiescholl» zu entwickeln, welche die letzten zehn Lebensmonate der Widerstandskämpferin darstellen sollten. Das Projekt stiess auf enorme Resonanz und erreichte in drei Wochen 6,4 Millionen Nutzer:innen, die etwa 1,25 Millionen Interaktionen auslösten. Trotz dieses grossen Erfolgs rief das Unterfangen nicht nur positive Reaktionen hervor, sondern sorgte in geschichtspädagogischer Hinsicht auch für kontroverse Diskussionen. Der vorliegende Band beleuchtet diese spannende Auseinandersetzung in verschiedenen Beiträgen von Historikerinnen, Geschichtspädagogen, Journalistinnen und Social-Media-Experten.

Medienproduzent:innen kämpfen um das junge Publikum. Beim besagten Projekt «@ichbinsophiescholl» wird die prominente und zugleich populäre historische Figur Sophie Scholl dazu benutzt, ein Massenpublikum anzulocken und möglichst hohe Klickzahlen zu erzielen. Inwiefern dabei eine tiefere Auseinandersetzung mit Scholls Schicksal und dem Holocaust stattfindet und junge Menschen für Geschichte interessiert werden können, sind die zentralen, herausfordernden Fragen. So kam etwa eine Befragung zum Schluss, dass Schüler:innen zwischen 12 und 19 Jahren «@ichbinsophiescholl» kaum zur Kenntnis genommen hatten. Zum Erfolg des Projekts trug hauptsächlich die nächstältere Zielgruppe der 20- bis 35-Jährigen bei. Nichtsdestotrotz werden sich Geschichtslehrer:innen zukünftig mit der Darstellung von Geschichte im Social-Media-Format beschäftigen müssen. Das vorliegende Buch zeigt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen an einem der erfolgreichsten Produkte der «Public History» auf.

Kai Bird, Martin J. Sherwin: Robert Oppenheimer. Die Biographie. Berlin, 2009

J. Robert Oppenheimer (1904-1967) war Physiker und leitete das streng geheime Manhattan-Projekt in der Wüste von New Mexico, wo am 16. Juli 1945 die erste Atombombe gezündet wurde. Nur einen Monat nach dem Test starben in Hiroshima und Nagasaki mehr als 200’000 Menschen durch die neue «Wunderwaffe» – die Menschheit war ins Atomzeitalter eingetreten.

Über dreissig Jahre hinweg haben die beiden Autoren Interviews mit Angehörigen, Freund:innen und Kolleg:innen geführt, haben FBI-Akten gesichtet und Reden und Verhöre Oppenheimers ausgewertet. Auf dieser Basis gelingt es ihnen, den Menschen Oppenheimer in den Kontext seiner Zeit zu rücken. Das Buch zeigt Oppenheimer in verschiedensten, zum Teil auch widersprüchlichen Facetten. Er war nicht nur Physiker, sondern beschäftigte sich auch mit dem alten Griechenland und interessierte sich für Philosophie und Sprachen. Nicht zu Unrecht wurde er auch als dichtender Wissenschaftler bezeichnet. Christopher Nolans Film «Oppenheimer» (2023) beruht auf dieser Biografie.

Oppenheimers linksliberaler Bekanntenkreis wurde ihm in der McCarthy-Ära in den 1950er Jahren zum Verhängnis. Er fiel in Ungnade und musste deshalb den Staatsdienst nach unzähligen Anhörungen quittieren. Erst ein Jahrzehnt später wurde er für seine Arbeit im Manhattan-Projekt offiziell gewürdigt und rehabilitiert. In seiner späten Lebensphase wandte sich Oppenheimer entschieden gegen die Entwicklung von Wasserstoffbomben, denn er kam nach dem Atombombenabwurf zur persönlichen Überzeugung, dass jede wissenschaftliche Errungenschaft am Ende auch praktisch angewendet wird. Die Gefahr, die für die ganze Menschheit von Atombomben ausgeht, besteht immer noch, und sie ist seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder grösser geworden.

Bestände im Sozialarchiv (Auswahl):

- Der pensionierte ETH-Physiker Fernando Allidi hat dem Sozialarchiv im April 2018 rund 90 geschichtliche Darstellungen zum Thema «Atombombe» übergeben, darunter auch Werke neueren Erscheinungsdatums. Zu finden sind sie auf swisscovery mit dem Code «E19Atom».

- ÄrztInnen für soziale Verantwortung und zur Verhütung eines Atomkrieges (PSR/IPPNW-Schweiz) (SozArch Ar 526)

- Archiv der Zeitschrift «Opposition – lebendige Demokratie», 1962-1965 (Signatur N 2468). Herausgegeben wurde die Zeitschrift im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Jugend gegen atomare Aufrüstung (SozArch Ar 201.212).

- Sachdossier zu Atomwaffen (Dossier 45.5)

- Sachdossier zur Atombewaffnung der Schweiz (Dossier 45.5 *12)

Jörn Leonhard: Über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen. München, 2023

Das Buch des Freiburger Historikers Jörn Leonhard bietet, um es gleich vorwegzunehmen, keine einfachen Patentrezepte für die Beendigung aktueller Kriege. Es arbeitet aber aus der Kriegsgeschichte gewisse Muster der Transformation vom Krieg zum Frieden heraus. Zumeist verläuft diese verschlungen, wird von Verzögerungen und Rückschlägen unterbrochen. Waffenstillstand und eventuelle Unterzeichnung eines Friedensvertrags dürfen noch nicht mit Frieden verwechselt werden – oft sind sie nur eine Gefechtspause, bis sich eine Partei zur Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in der Lage sieht. Der eigentliche Friedensprozess beginnt deshalb erst nach dem Waffenstillstand. Aber schon die ersten Friedenssondierungen und Signale von Kompromissbereitschaft unterliegen einer komplexen Psychologie, werden sie von der Gegenseite doch oft als Zeichen der Schwäche gewertet und mit einer Verstärkung kriegerischer Anstrengungen beantwortet. Die Erschöpfung verfügbarer Ressourcen bestimmt den Kippmoment von Kriegen, ruft aber nicht unbedingt entsprechende Einsichten bei den Entscheidungsträger:innen hervor. Vor dem Hintergrund dieser und weiterer Beobachtungen aus der Geschichte prognostiziert Leonhard keine einfache Beendigung des Krieges gegen die Ukraine – weder durch rasche Verhandlungen, die für die Entscheidungsträger:innen beider Seiten aus unterschiedlichen Gründen mit existentiellen Risiken behaftet sind, noch durch «Einfrieren» des Konflikts.

Weitere Literatur zum Thema:

- Jost Dülffer: Frieden stiften. Deeskalations- und Friedenspolitik im 20. Jahrhundert. Hg. Marc Frey et al. Köln 2008 (Signatur 119005)

- Jörg Fisch: Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses. Stuttgart 1979 (Signatur 72987)

- Oliver P. Richmond und Gëzim Visoka (Hg.): The Oxford handbook of peacebuilding, statebuilding, and peace formation. New York 2021 (Signatur Gr 15354)

Steffen Mau, Thomas Lux, Linus Westheuser: Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Berlin, 2023

Ist die heutige Gesellschaft tatsächlich so polarisiert, stehen sich in wichtigen Fragen unserer Zeit wirklich zwei unversöhnliche Lager gegenüber? Auch wenn der Gesellschaft der Gegenwart inflationär ihre Gespaltenheit diagnostiziert wird, heisst das nicht zwingend, dass sie generell konfliktiver geworden ist. Denn: «Konflikte werden gesellschaftlich hergestellt – sie werden entfacht, getriggert und angespitzt.»

Die Makrosoziologen der Berliner Humboldt-Universität vermessen die «zerklüftete Konfliktlandschaft» in der Bundesrepublik Deutschland genauer. In vier konkreten «Konfliktarenen der Ungleichheit» – Besitzverhältnisse; Migration; Diversität; Klimawandel – horchen sie mit empirischen Instrumenten die Einstellungen in der Bevölkerung ab. Fazit: In Grundfragen herrscht erstaunlich oft Konsens und die Meinungen driften nur in Teilaspekten stark auseinander. Erst wenn es um bestimmte affektive «Triggerpunkte» geht, bilden sich «eskalatorische Dynamiken» und in der kontroversen Debatte harte antagonistische Fronten. Die Gleichstellung wird nicht infrage gestellt, das Gendersternchen aber sehr wohl; Umweltschutz wird befürwortet, erst bei der Frage, wer die Kosten dafür tragen soll, tun sich Gräben auf.

Die Autoren interessiert überdies die Frage, «ob sich moderne Ungleichheitskonflikte als Klassenkonflikte verstehen lassen» und wie sozialstrukturelle Kontexte mit «Formen affektiver Polarisierung» zusammenhängen.

Patrick Oberholzer: Games. Auf den Spuren der Flüchtenden aus Afghanistan. Bielefeld, 11/2023

Flucht und Immigration sind in den europäischen Ländern seit den 1990er Jahren zusehends zu innenpolitischen Kampfzonen verkommen. Dass wir heute von «Asylanten» statt von Flüchtlingen reden, ist Symptom einer moralischen Verrohung in unserem Umgang mit Menschen, die sich aus einer existenziellen Notsituation heraus dazu entschlossen haben, ihre Heimat zu verlassen.

Patrick Oberholzers dokumentarische Graphic Novel mit fünf realen Fluchtgeschichten junger Menschen aus Afghanistan leistet deshalb einen wichtigen, niederschwelligen Beitrag für unser Verständnis von Flucht, indem wir ganz bildhaft und konkret erfahren, weshalb Afghan:innen aus ihrem Land fliehen, wie sie die Flucht organisieren, welche Hürden sie auf ihrem Weg nach Europa überwinden müssen (die Versuche, über eine Grenze zu kommen, werden «Games» genannt) und welches Aufnahmeprozedere sie in der Schweiz erwartet.

Die gezeichneten Erlebnisberichte von Hamid, Muhammed, Ziya, Afsaneh und Nima basieren auf Interviews und Gesprächen, die der Winterthurer Illustrator mit ihnen geführt und dann zuerst niedergeschrieben hat. Die persönlichen Schicksale werden durch hinzugefügte leicht verständliche Infografiken und -texte mit Hintergrundwissen etwa zum Schlepperwesen, zur Finanzierung der Flucht mit dem «Hawala»-System, zu den verschiedenen Fluchtrouten, zum Dublin-System oder zu Pushbacks in einen allgemeineren Kontext gestellt.

Edizioni Periferia (Hrsg.): Pia Zanetti. Luzern/Poschiavo, 2023

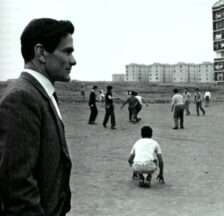

Pia Zanetti (geb. 1943) war – in einer Zeit, da das Fotografieren fast ausschliesslich Männern vorbehalten war – eine der ersten Fotoreporterinnen der Schweiz. Neugierig, engagiert und mutig bereiste sie Europa, später die ganze Welt. Sie war mehrere Male in Kriegs- und Krisengebieten und realisierte zusammen mit ihrem Mann, dem Journalisten Gerado Zanetti, unzählige Reportagen für Publikationen wie Die Woche, Das Magazin, Du und NZZ sowie für internationale Zeitschriften wie Europeo, Espresso und Paris Match.

Der Mensch steht stets im Mittelpunkt ihrer Bilder. Unaufdringlich und einfühlsam dokumentiert sie den Alltag, die Solidarität und den Widerstand. Sie ist immer mittendrin und in Bewegung. In London wird sie anlässlich einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg verprügelt. In Moskau wird sie verhaftet, da sie ohne Visum unterwegs nach Usbekistan ist. Ihr gelingt es in Kohle- und Goldminen zu fotografieren, obwohl Frauen der Zutritt zu den Minen verwehrt war.

Pia Zanetti lebte in Rom, London, im Tessin und heute in Zürich. Im Auftrag der Caritas reiste sie noch einmal rund um die Welt. Sie fotografierte für das Bulletin der Crédit Suisse und finanzierte so ihre Arbeit für NGOs. Seit 2019 ist Pia Zanetti Stiftungsrätin und fotografische Beraterin der Organisation Fairpicture. 2021 wurde sie mit dem Lifetime Award der Swiss Photo Academy ausgezeichnet und die Fotostiftung Schweiz in Winterthur widmete ihr eine Einzelausstellung, zu deren Anlass die Publikation «Pia Zanetti. Fotografin» (Signatur Gr 15163) erschien. Die Fotografien für den vorliegenden Bildband «Pia Zanetti» hat die Fotografin in Zusammenarbeit mit ihrem Sohn Luca Zanetti ausgewählt, der ebenfalls Fotograf ist.