Pio Pellizzari, Musikwissenschaftler und bis zu seiner Pensionierung 2019 Direktor der Fonoteca Nazionale in Lugano, diskutiert diese und andere Fragen mit Felix Aeppli. Pellizzari hat sich im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn immer wieder mit Sammler:innen und ihren Sammlungen auseinandergesetzt. Das Gespräch fand am 3. November 2022 im Bilderzimmer des Sozialarchivs statt.

PP: Wie hat das mit dem Sammeln begonnen?

FA: Ich habe schon in der Primarschule Verschiedenes gesammelt, Bazooka-Fussballbildchen, Zündholz-«Briefli», später dann auch Bierdeckel und Zuckerpapierchen. Mit dieser Sammlung kam ich sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Als Arbeitsmaterial für meine Politik- und Geschichtskurse sammle ich seit vierzig Jahren auch Schweizer Filme auf VHS und DVDs, mittlerweile ist daraus eine Riesensammlung geworden. Die Cinémathèque Suisse hat vermutlich zwar noch mehr Schweizer Filme als ich. Im Unterschied zur Cinémathèque finde ich allerdings meine!

PP: Nun sammelst Du schon seit Jahrzehnten Rolling Stones…

FA: … und es vergehen keine drei Wochen, in denen ich mich nicht frage: Wann wäre der letzte Moment gewesen, um aufzuhören?

PP: Solange sie noch auftreten?

FA: Als ich 1985 in einem amerikanischen Verlag das erste Buch über die Stones publizierte, dachte ich: So, jetzt ist fertig! Und dann fragten mich Leser:innen: Wie kann man so ein schönes Buch machen und diese Aufnahme oder jenen Auftritt nicht erwähnen? Dabei schreibe ich im Vorwort, dass ich nur aufliste, was ich selber auch gehört habe. So kam ich zu weiteren Aufnahmen. Praktisch gleichzeitig kam das neue Medium CD auf. Und mit der Videotechnik gab es die Möglichkeit, Videos selber aufzunehmen. Schliesslich kam die DVD – man dachte, das sei das ultimative Ding, man sah auf den Nahaufnahmen sogar, dass Jaggers Fingernägel nicht geputzt waren. So blieb ich bei der Sache, nicht zuletzt wegen technischer Neuerungen.

PP: Eine Frage müssen sich Sammler:innen immer wieder anhören: Wieso überhaupt etwas sammeln?

FA: Es gibt zwei Gründe. Der eine: In der Ökonomie spricht man von abnehmendem Grenznutzen. Wer Süssigkeiten mag, findet die erste Praline toll, die zweite auch noch, mit der Menge sinkt aber der Grenznutzen gegen Null. Bei einer Sammlung ist es genau umgekehrt. Das letzte Stück, das man bekommt, vergoldet das Ganze nochmals, vor allem, wenn man etwas lange gesucht hat. Der zweite Grund ist bei mir persönlich. Meine Eltern waren geschieden, mein Vater starb früh. Möglicherweise habe ich mich deswegen mehr an Dinge gehängt als an Menschen. Ich bin natürlich auch ein Perfektionist. Ich bin nicht jemand, der einfach Dinge zusammenrafft und eine möglichst grosse Menge anhäuft. Für mich war die Auswahl zentral und das Bewusstsein, was ich nicht sammeln will. Ohne diese Konzentration ufert es aus.

PP: Abgrenzung ist also das eine. Was gehört sonst noch zu einer aussagekräftigen Sammlung?

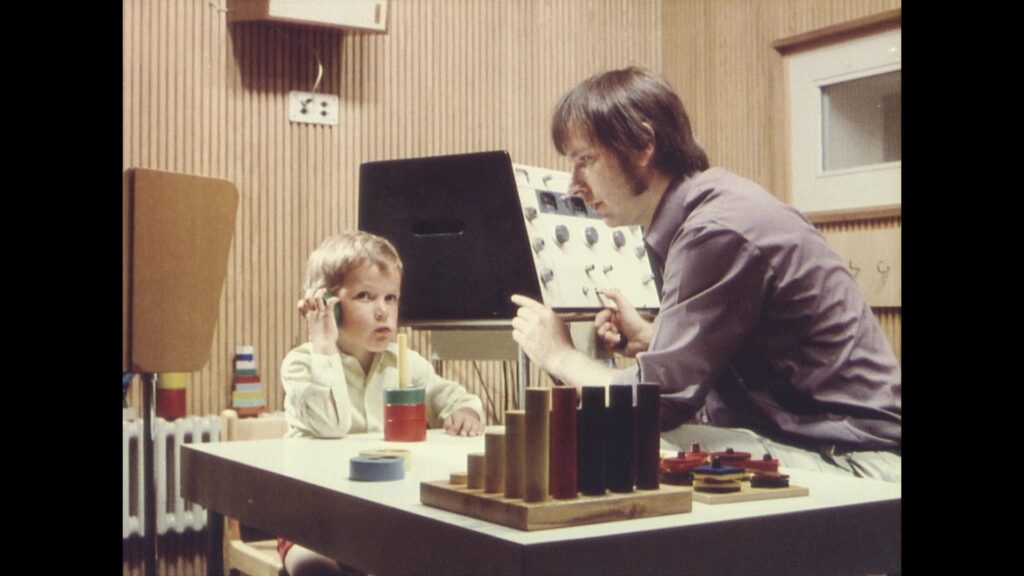

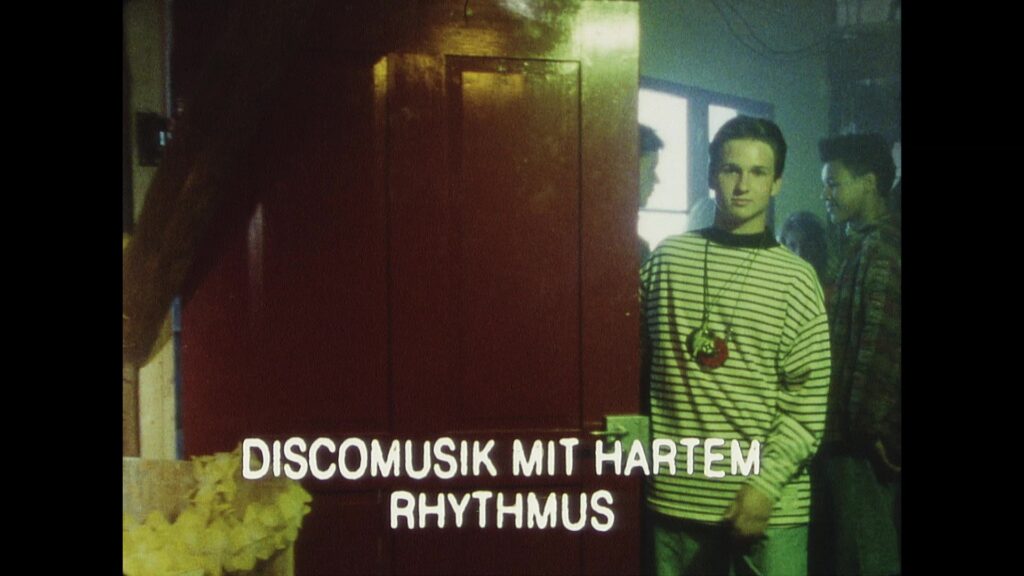

FA: Als Cineast haben mich schon früh Filme und die TV-Berichterstattung über die Stones fasziniert. Frisur und Kleidung einer TV-Moderatorin aus den frühen 1970er Jahren können mehr über die Zeit aussagen als ein dickes Buch. Was alles in der Berichterstattung über ein einziges Phänomen drinstecken kann! Interessant sind beispielsweise Konstanten wie das Rätseln darüber, wie lange die Band wohl noch Bestand haben werde – das ist seit den 1970er Jahren ein Thema! Oder die Diskussionen übers Geld. Ebenfalls seit einem halben Jahrhundert wird medial kritisiert, die Eintrittspreise seien zu hoch und die Stones verdienten zu viel. Dann gibt es auch Dinge, die je nach Land völlig unterschiedlich beurteilt werden. In den USA etwa werden Ticketpreise nicht kritisiert, sondern viel eher der unternehmerische Erfolg des Unternehmens «Rolling Stones» bewundert. Und natürlich gibt es in den TV-Berichten auch viel Witziges und Schräges zu entdecken. Es gibt ein Interview eines französischen Senders, bei dem der Journalist die Fragen auf Englisch stellt und Jagger mit seinem Schulfranzösisch antwortet – mit dem Resultat, dass man überhaupt nichts versteht.

PP: Wieso hast Du eigentlich genau die Rolling Stones ausgewählt? In den 1960ern hätten ja noch viele andere Bands zur Auswahl gestanden.

FA: Also im Wesentlichen gab es nur zwei Bands von Relevanz: Die Beatles und die Stones – und letztere waren halt einfach viel roher, frecher und ungehobelter und das hat mir anfangs Pubertät deutlich besser gefallen. Es war auch ein wenig wie beim Fussball: Man muss sich halt entscheiden für FCZ oder GC.

PP: Was hast Du selber für Erinnerungen an diese frühe Zeit der Stones?

FA: Rückblickend kann man die musikalische Explosion als einen der frühen Indikatoren für die gesellschaftliche Aufbruchstimmung der 1960er Jahre erkennen. Die jungen Leute, die die Platten einspielten, waren zwar noch im Zweiten Weltkrieg geboren, zählten aber zur Nachkriegsgeneration, die die Nase voll davon hatte, dass die Alten nur immer vom Krieg sprachen oder Kleidervorschriften machten. Ich kann mich an meine Grossmutter erinnern, die verwarf die Hände und sagte, «das ist nur Krach», wenn sie Popmusik hörte. Wenn man schaut, wie die Stones 1964 in Montreux gekleidet waren: Charlie Watts mit Krawatte, Keith Richards mit hohem Kragenhemd, total modisch und anständig. Oder die Diskussion über die Haarlänge: Aus heutiger Sicht hatten die Stones 1964 keine langen Haare. Aber damals gab es darüber eine endlose Diskussion, absolut bescheuert.

Die Stones machten mir aber auch Eindruck mit ihrer Leidenschaft: 1964 gaben sie 384 Konzerte! Bevor sie die zweite LP herausgaben, hatten sie bereits über 600 Konzert in den Knochen. In den 1970er Jahren wurde es dann jetsettig, in den 1980er Jahren zerbrach die Band fast. Dann kamen die Stadionkonzerte, das gefiel mir persönlich nie. Aber auch dort: Sie setzten Massstäbe, z.B. mit den Videoübertragungen, damit man auch in den hinteren Reihen etwas sieht. Jagger ist ein Perfektionist. Er studierte vier Semester Nationalökonomie an der LSE. Er wäre wohl auch als Ökonom oder Politiker an die Spitze gekommen – wenn auch vermutlich bei den Tories – wobei: Heute wäre man froh, die Tories hätten einen wie Jagger an der Spitze.

PP: Bist Du als Stones-Sammler schon seit Anfang der Bandgeschichte dabei?

FA: Ja, es gab allerdings ein Problem: das Geld. Eine LP kostete damals 22.50 Franken, eine Single 4.75. Heute müsste man das annähernd mit dem Faktor 4 multiplizieren. Das war absolut jenseits von meinem Budget. Es gab aber an der Mittelschule eine Art Tauschhandel, wo man sich gegenseitig aushalf. Mit dem Geld, das ich als Ausläufer beim Konsumverein verdiente, kaufte ich mir einen Occasionsplattenspieler, das war ca. 1964. Mit dem Konfirmationsgeld kaufte ich mir ein Tonbandgerät, ab dann konnte ich auch ausgeliehene Platten aufnehmen.

PP: Wie bist Du in dieser Zeit an Informationen gekommen?

FA: Ich kaufte jeweils freitags in Zürich den New Musical Express. Ich informierte mich, was neu erschienen und gut war, und habe den anderen Klassenkamerad:innen Tipps gegeben, was sich lohnen könnte. Man hörte auch auf dem Hitachi-Kofferradio sonntags bis um Mitternacht die Hitparade von Radio Luxemburg. Ich hatte mir früh ein Wissen über die Materie angeeignet, was schliesslich in meine Stones-Bücher und die Sammlung mündete.

PP: Neben der beginnenden Sammeltätigkeit – gingst Du auch auf Konzerte der Stones?

FA: Nicht sehr häufig, insgesamt wohl etwa ein Dutzend Mal. In den 2000er Jahren ging ich häufiger, aber die Stücke kenne ich mittlerweile. Sie spielen in ihren Sets meistens 19 Songs. Davon sind 13 oder 14 die immer selben Klassiker. Digital habe ich 987 verschiedene Versionen von «Jumpin’ Jack Flash» – das reicht für den Normalfall.

PP: Beim Sammeln ist es auch wichtig, Grenzen zu setzen. Deine Sammlung besteht hauptsächlich aus Aufnahmen, man hätte aber den Fokus auch anders setzen können, auf Programmhefte, Fotos etc. Wie hast Du Dich eingeschränkt?

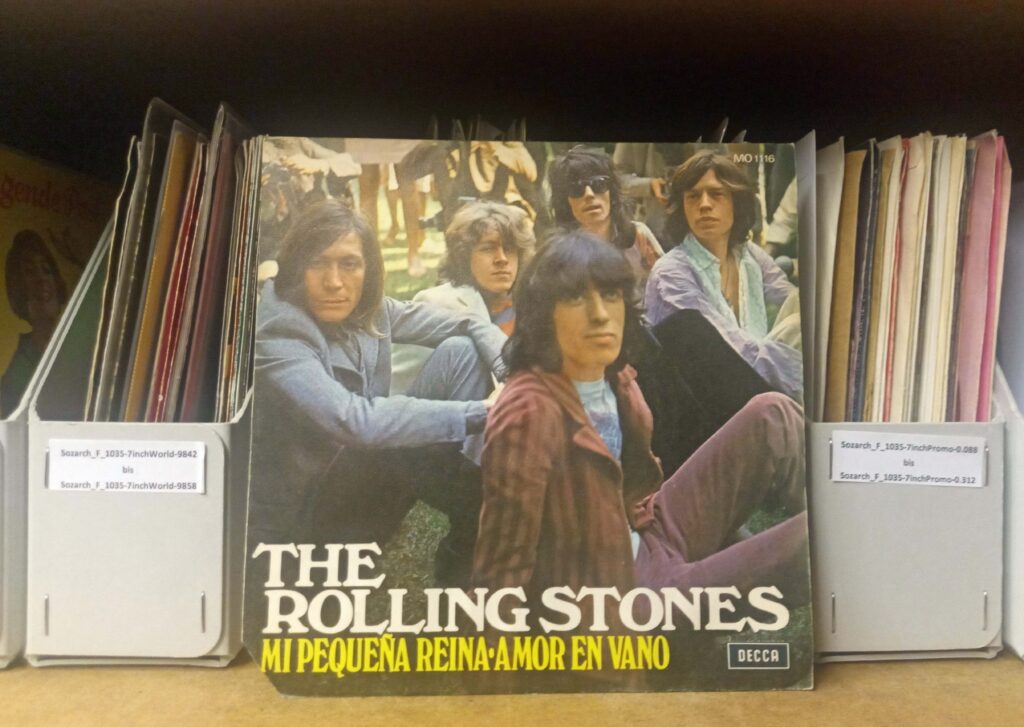

FA: Mich haben die Erstausgaben der Platten in den USA oder England interessiert oder Raritäten wie eine Single, die nur in Italien rauskam. Fotos und Objekte – von Juke-Boxes bis zu WC-Schüsseln – hingegen nicht. Auch die Bootlegs in den 1970er Jahren waren zeitweise spannend.

PP: Wieso hast Du nie aufgehört?

FA: Jagger und Richards werden nächstes Jahr achtzig. Seit sieben Jahren arbeiten sie an einem neuen Album. Jetzt kann ich nicht aufhören, nach 61 Jahren, wo das Ende absehbar ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie zurückkehren zu kleineren Konzerten und nicht immer grössere Bühnen bespielen – ich würde auch den Gemeinschaftsraum bei uns organisieren für ein Blueskonzert (lacht).

PP: Du bist in der Sammlerszene international bekannt. Bist Du im Austausch mit anderen Stones-Sammler:innen?

FA: Wir sind etwa vier oder fünf freundschaftlich miteinander verbundene Leute, die dasselbe machen. Jeder hält sich für den Besten – drum funktioniert’s (lacht). Ich habe auch Dinge, die ich niemandem weitergegeben habe. Eine Probepressung einer Schülerband zum Beispiel, in der Mick Taylor als Jugendlicher spielte. Die gewannen den 1. Preis in einem Wettbewerb, sie durften dann eine Platte machen mit vier Stücken. Diese Aufnahmen habe ich digitalisiert und 30 Sekunden davon weitergegeben, als Beweis, dass sie existiert. Die ganzen Stücke sind jetzt aber im Sozialarchiv. Von der Sieger-LP wurden nur 5 bis 10 Exemplare gepresst. Die anderen existieren vermutlich nicht mehr.

PP: Du hast die Sammlung ins Sozialarchiv gebracht. Warum wolltest Du sie einer Institution übergeben?

FA: Mir war es ein wichtiges Anliegen, dass die Sammlung zusammenbleibt. Mit den zwanzig rarsten Platten hätte ich in etwa die 100’000 Franken, die ich reingesteckt habe, wieder rein bekommen. Aber das wollte ich nicht. Meine Kinder wollten die Sammlung nicht. Der ZHdK habe ich es auch angeboten, wo sie sich hinsichtlich der Musik und Grafik hervorragend in die Sammlung eingefügt hätte. Dort bekam ich eine Absage, sie verwiesen mich an das Jazzarchiv in Uster… Aufs Sozialarchiv bin ich durch persönliche Beziehungen und durch dessen Engagement für die Erhaltung von popkulturellen Dingen gekommen. Die Reaktion war: Im Prinzip ja, aber! Man musste die Leitung zuerst überzeugen, warum genau die Rolling Stones ins Sozialarchiv passen.

PP: Und wie hast Du argumentiert?

FA: Meiner Meinung haben die Stones hinsichtlich der sozialen Bewegungen in den 1960er Jahren mehr getan als der Gewerkschaftsbund, von dem ein umfassendes Archiv im Sozialarchiv lagert.

PP: So gesehen stimmt das natürlich auch mit der Aufgabe des Sozialarchivs überein: Umfassend zu dokumentieren, was die Schweiz damals bewegte. Auch das Archiv der ersten fünf Gurtenfestivals befindet sich ja im Sozialarchiv.

FA: Ich wollte auch nichts dafür. Allerdings gab es dann noch jede Menge Arbeit. Ein Estrich voller Material mit einem Werkkatalog ins Magazin des Sozialarchivs zu verlagern, ist noch lange kein Archiv. Jeder der 3’000 Tonträger musste etikettiert werden. Jede Nummer musste überprüft werden. Daran haben wir wochenlang gearbeitet. Ein Aufwand, den ich unterschätzt hatte.

PP: Das Bewusstsein ist wichtig, dass der Aufwand, einen Bestand ins Archiv zu überführen, gross ist. Dein Werkkatalog war sicher eine grosse Hilfe.

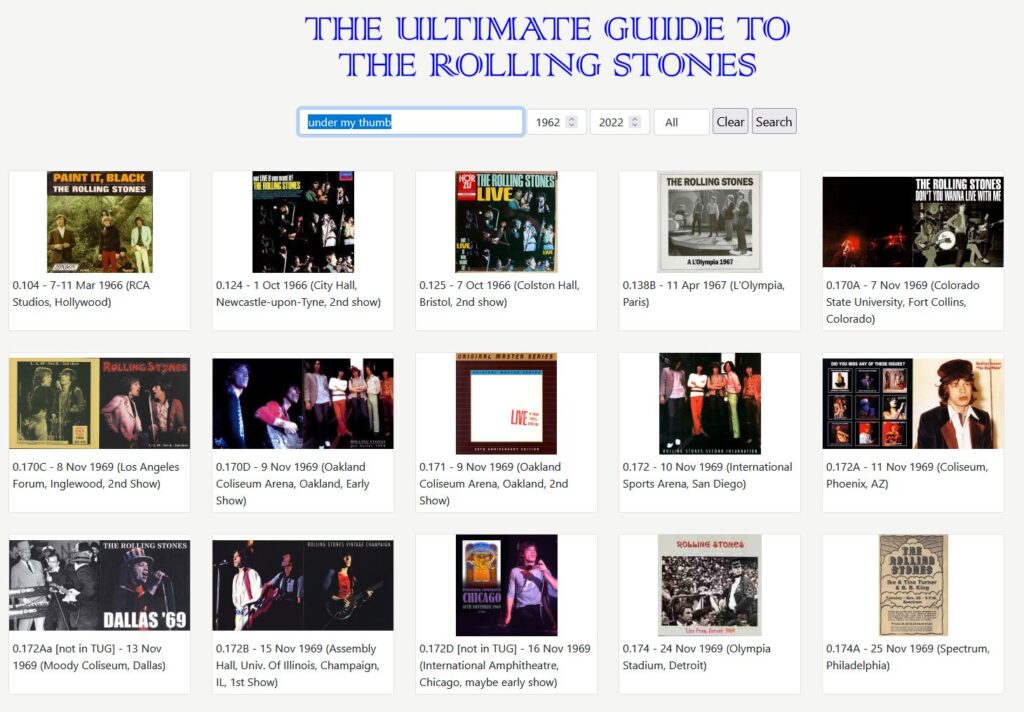

FA: 35’000 Audio-Tracks müssen digital vorhanden sein und so verzeichnet werden, dass man sie findet. Es war auch für mich eine Herausforderung, das auf Vordermann zu bringen.

PP: Würdest Du heute etwas anders machen?

FA: Sicher nicht mehr Rolling Stones sammeln! Alles in allem war es ein 30-40%-Job! Ich habe in den 1980er Jahren mit der Verzeichnung begonnen und bin dabei strikt den Aufnahmedaten der einzelnen Werke gefolgt. Aber ehrlich gesagt bin ich stolz darauf, dass auch nach vierzig Jahren das System der Katalogisierung immer noch funktioniert. Interviews und Bootlegs würde ich vielleicht weglassen, da gibt es viele Wiederholungen.

PP: Welche Erwartungen hast Du ans Sozialarchiv?

FA: Ich gehe nicht davon aus, dass die Leute Schlange stehen, um «Honky Tonk Women» zu hören. Meine Erwartung ist, dass die Verzeichnisse auch übers Web und so weltweit zugänglich sind. Und natürlich, dass die Sammlung erhalten bleibt!